交通事故の弁護士費用の相場はいくら?安く抑える方法!【人身事故】

- 交通事故の慰謝料増額を希望していますが、弁護士に依頼すべき?

- 人身事故の弁護士の費用相場はどのくらい?安価な料金設定なのでしょうか?

- 格安な料金が良いです。弁護士費用が高くなると、結局費用負担が大きくなってしまい意味がない!

- 交通事故の弁護士費用を安く抑えるにはどうすればいいのでしょうか?減額は可能なのでしょうか?

以上のように、人身事故の弁護士費用に関してお悩みの方も多いことでしょう。

交通事故の被害者が弁護士に相談する際、高額な弁護士費用や成功報酬というイメージが広まっているため、多くの人が疑問や不安を感じているかもしれません。

この記事では、TwitterやYahoo!知恵袋などでよく議論される交通事故の弁護士費用の内訳や相場(着手金・成功報酬制度)について説明し、相談料や着手金の無料または格安なサービスを活用する方法、さらに慰謝料増額に関して被害者が費用を抑えるためのポイントなどを紹介します。

相手の保険会社から提示された「示談金・慰謝料に納得できない」という方や、自動車事故で被害にあわれ、むちうちの後遺障害認定でお困りの方で、「弁護士に依頼したいが費用の心配がある」という方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

目次

自働車事故の被害者向けの弁護士費用の相場

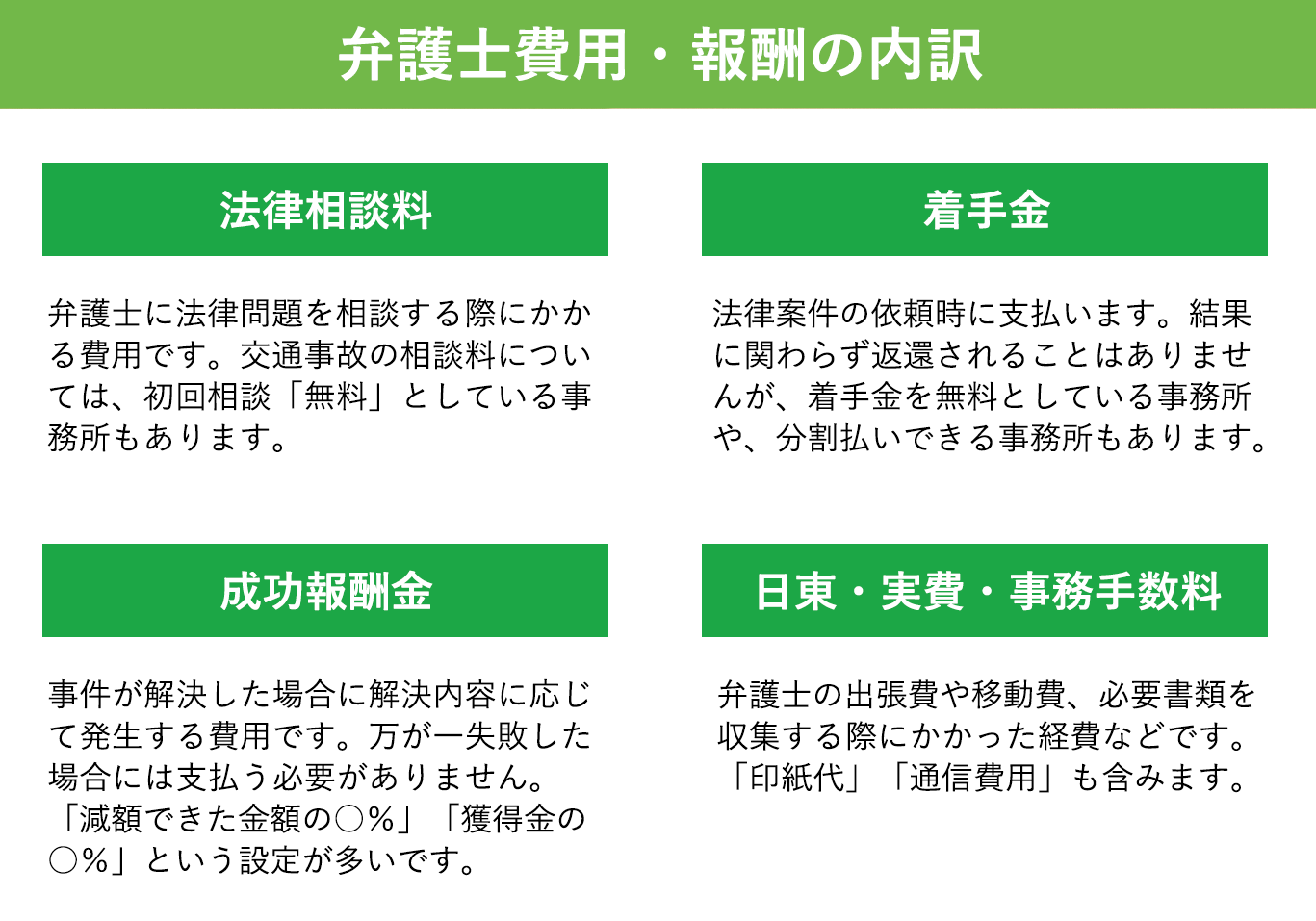

人身事故の法律相談料について

まず、自動車事故の被害者が弁護士に依頼する前には「法律相談料」が発生します。

法律相談料とは、交通事故の問題について弁護士に相談する際にかかる費用のことです。

一般的な相場としては、30分または1時間につき約5,000円から1万円程度です。

これは弁護士費用に慣れていない方にとっては安くない金額かもしれません。

ただし、最近では多くの弁護士事務所が交通事故に関して格安の無料相談サービスを提供しており、初回の相談は無料で行っている人身事故対応の事務所も多いようです。

人身事故の着手金|無料あり

着手金は、自動車事故の事件を被害者が依頼する際に支払う費用であり、「解決までの活動費用」と言えます。

成功しても成功しなくても、着手金は返還されることはない点は留意すべきです。

さて、着手金の相場はどのくらいかというと、相手方保険会社との示談交渉の場合、一般的には10万円から30万円程度が多いです。ただし、具体的な事情によって異なることもあります。過失割合の争いや事故の詳細な調査が必要な場合など、個別の要素によって幅があります。

2008年の日本弁護士連合会の調査によれば、交通事故における着手金の相場は、20万円前後から30万円前後が2/3を占めていると報告されています。

これは決して安い、格安とは言えませんが、相談料と同様に、着手金を無料にする人身事故の弁護士事務所も存在します。ただし、相談料とは異なり、着手金を引き下げる代わりに「報酬金を引き上げる事務所」もありますので、依頼する際には注意が必要です。

また、訴訟に発展する場合は、別途着手金が発生する可能性もあります。

※【出典】「市民のための弁護士報酬の目安」|日本弁護士連合会

成功報酬金について

人身事故の弁護士費用において、着手金と並んで大きな部分を占めるのが報酬金(成功報酬金)です。

報酬金とは、事件が解決した際に発生する費用であり、「解決内容に応じて支払われる費用」を指します。

報酬金の相場はどのくらいかというと、通常は弁護士の貢献度に応じて金額が設定されます。日本弁護士連合会の調査によると、報酬金の相場としては約50万円前後であり、獲得金額(減額金)の10%(1割)が報酬金となるケースが多いようです。金額は安くはありませんが、慰謝料の増額分と比較すると安くなる場合が多いです。

ただし、報酬金の算出方法は事務所によって異なるため、具体的な金額については直接弁護士にお問い合わせするのが確実です。

以上のように、着手金と報酬金を合わせると被害者は費用として数十万円を払うことが多いことが分かります。

日当・実費

なお、日当とは弁護士が遠方への出張などで発生する交通費とは別に支払われる費用であり、一日あたり約3万円から5万円程度(半日の場合は約1万円程度の事務所もあります)が相場です。

また、実費も弁護士費用の一部です。弁護士に依頼する際には、弁護士報酬とは別に印紙代や交通費、通信費などの実費が発生することがあります。

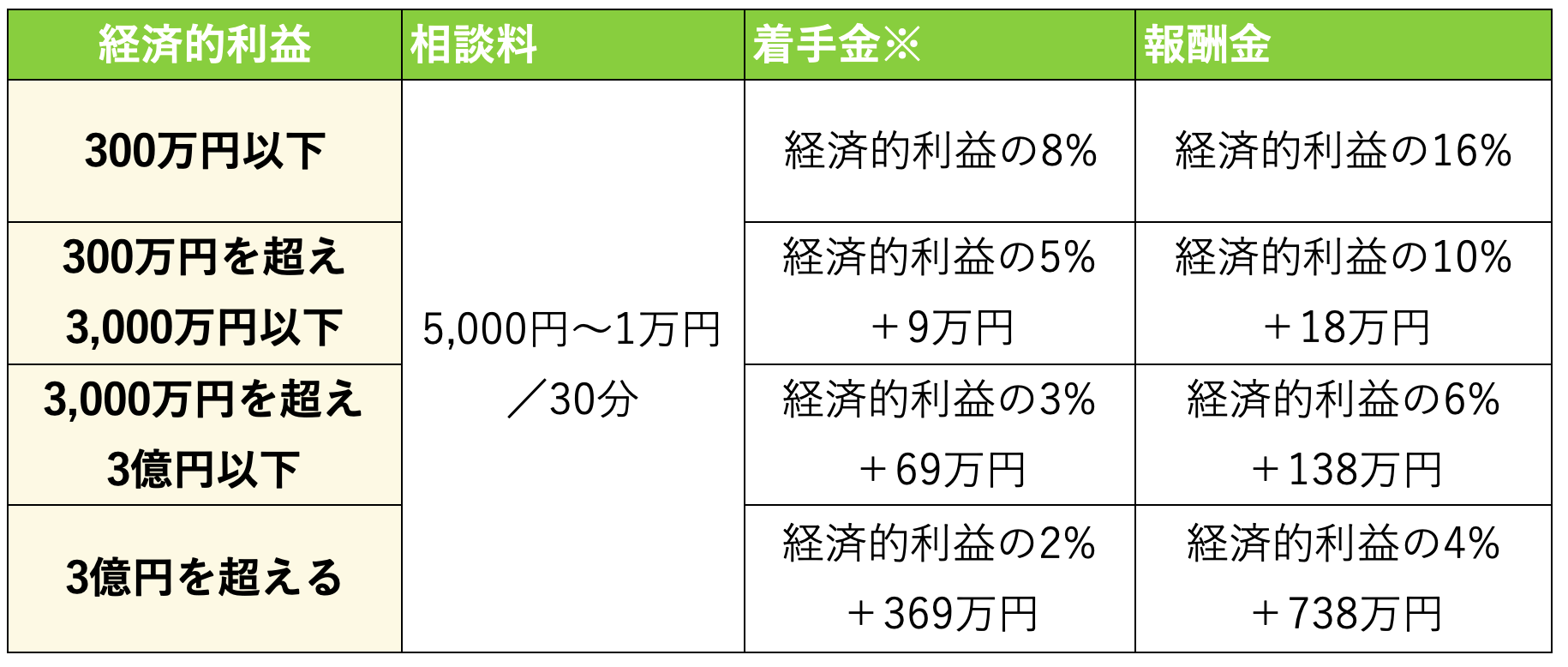

人身事故の弁護士費用相場は旧「弁護士報酬基準」を参考に

また、人身事故の弁護士費用の「相場」を検討する際に、2004年に廃止された日本弁護士連合会の「弁護士報酬基準」が有益な情報源となります。

現在、弁護士は自身の報酬を自由に設定できる権限を持っていますが、依然としてこの報酬基準に準拠して報酬体系を運用している弁護士事務所も存在しています。そのため、被害者が「弁護士費用の相場」を把握する際に、この「弁護士報酬基準」は有用な指標と言えます。

なお、以下に示されている「経済的利益」とは、たとえば裁判の判決や和解によって支払われる金額を指します。例えば、500万円の損害賠償を請求する場合、それは500万円の経済的利益となります。

※弁護士報酬基準では、着手金の最低額を10万円としています。

弁護士費用はいくらになる?弁護士費用の計算方法

実際に、慰謝料などが増額して、経済的利益がある2つの事件の弁護士費用について、旧「弁護士報酬基準」を用いて計算して、被害者のが払うべき弁護士費用を考えてみましょう。

①500万円の経済的利益がある交通事故の弁護士費用計算

着手金

経済的利益が500万円見込める場合(依頼によって500万円の示談金増額などが期待できる場合)、先述の表に基づいて着手金の金額を計算します。

経済的利益が「300万円を超え3,000万円以下」のケースに該当するため、着手金の計算式は以下の通りです。

- 500万円 × 5% + 9万円 = 34万円

34万円という金額が高額に感じられるかもしれませんが、これは500万円の経済的利益が期待できるケースに対しての費用ですから、非常に手頃な格安料金と言えます。

報酬金

相手方から回収できた金額が300万円の場合、経済的利益は「300万円以下」となります。この場合、報酬金の額は以下の計算式により求められます。

- 300万円 × 16% = 48万円

②3,500万円の経済的利益がある交通事故の弁護士費用計算

着手金

3,500万円の経済的利益が見込める交通事故の場合は、「3,000万円を超え3億円以下のケース」に該当します。この場合の着手金の計算式は以下の通りです。

- 3,500万円 × 3% + 69万円 = 795,000円

報酬金

3,200万円回収できた場合の報酬金は以下の計算式で求められます。

- 3,200万円 × 6% + 138万円 = 3,300,000円

交通事故の弁護士費用を安く抑える3つの方法

このように、被害者が慰謝料を増額させたり、むち打ちなどの後遺障害を認定させることで、弁護士に依頼しても経済的に得する場面が多いです。

ただし、弁護士費用が必ずしも安いとは言えません。

したがって、できるだけ弁護士費用を節約する方法、安く抑える方法について以下に述べます。

①完全成功報酬制の弁護士事務所を利用する

弁護士費用を抑えるためには、「完全成功報酬制」を採用している事務所を利用することがおすすめです。

完全成功報酬制の事務所では、着手金が無料となるため、初期費用を気にする必要がありません。

ただし、報酬の計算方法は事務所によって異なるため、依頼する前に報酬システムをよく確認して格安かどうか判断することが重要です。

- 初回無料相談

- 土日対応可能

- 慰謝料無料診断

②成功報酬無料?弁護士費用特約を利用する

交通事故の任意保険や傷害保険に付帯している「弁護士費用特約(弁護士特約)」を利用することで、弁護士費用を抑えることができます。

弁護士費用特約を利用すると、一般的には「限度額300万円」まで弁護士費用を保険会社が負担、つまり300万まであれば、ほぼ無料で弁護士依頼が可能になります。

法律相談料や報酬金などのほか、日当や実費もすべて弁護士費用特約でまかなうことができます。

自分が加入していなくても、家族が加入している傷害保険などに弁護士費用特約がついている場合もありますので、確認してみる価値があります。

③「法テラス」を利用して慰謝料増額を図る

「法テラス」は、国が設立した法的問題の解決機関です。法テラスを利用して弁護士に依頼すると、法テラスが依頼した弁護士費用を立て替えて支払ってくれます。

立て替えになるため、後日分割して返済する必要がありますが、自己被害者の方にとっては一時的な負担軽減になるでしょう。

ただし、法テラスの利用には一定の資力基準が設けられており、また利用できる弁護士も法テラスと契約を結んでいる法律事務所に限られます。

実際に相談を予定している法律事務所に電話をし、法テラスの利用が可能かどうかを確認するのが一番確実です。

交通事故と被害者の弁護士費用でよくある質問

交通事故の弁護士費用は相手に請求できないの?費用は誰が払うの?

交通事故の弁護士費用は、相手方の保険会社や加害者自身に請求することは可能でしょうか?また、原則誰が払うのでしょうか?

示談の場合、加害者側の保険会社が費用を認めるかどうかは別として、弁護士費用を「示談金の一部として多めに請求する」ことは可能です。

また、裁判の場合、損害賠償額の約10%程度を弁護士費用として認める傾向があります。

ただし、実際に認められるかどうかは別の問題ですので、誰が払うのかというと、基本的には「自分で依頼した弁護士の費用は自己負担する」と考えておく方が良いでしょう。

交通事故を弁護士に依頼するタイミングによって弁護士費用は変わる?

依頼するタイミングですが、まず「弁護士費用特約に加入している場合」は、自己負担がゼロなので、いつどのタイミングでも弁護士に依頼すると良いでしょう。

ただし、弁護士費用特約に加入していない場合は、交通事故の問題を弁護士に相談するタイミングによって「弁護士費用が変動する」可能性があるため、注意が必要です。

通常、事務所では「加害者側の保険会社から提示された金額」と「実際に獲得できた金額」の差を経済的利益とし、その差額に応じて報酬額を計算することが多いです。このため、以下のような違いが生じます。

例えば、加害者側の保険会社から200万円の示談金の提示があった場合、弁護士の介入によって300万円の支払いを受けることができたとします。この場合、経済的利益は差額の100万円となります。

一方、加害者側の保険会社から示談金の提示を受ける前に弁護士に依頼した場合、回収できた300万円が経済的利益となります。

したがって、加害者側の保険会社から「示談金の提示を受けた後に弁護士に依頼する方が、経済的利益が減少」し、結果的に弁護士費用が抑えられる可能性があります。

ただし、早期に弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級認定のためのアドバイスを受けたり、適切な指示で証拠を集めることができるなど、重要なメリットがあります。

そのため、一概に弁護士に依頼するタイミングが遅い方が有利とは言えません。

交通事故にお悩みであれば、まずは早期に弁護士に相談し、依頼するタイミングや費用を含めて判断することをおすすめします。

まとめ

今回は、TwitterやYahoo!知恵袋でも話題になりがちの、交通事故の示談交渉などの際に被害者にかかる弁護士費用について、また格安にするにはどうすればいいのかなど、ご紹介しました。

交通事故に遭ったら、まずは交通事故問題に強い弁護士に無料相談をしてアドバイスや解決見込みを聞いてみることが大切です。

今回の記事を参考にして、弁護士費用を抑えながら、賢く損害賠償請求をしていきましょう。