弁護士費用特約の使い方|メリット、デメリット、必要か不要か解説【2024年版】

自己負担0円で弁護士依頼できる弁護士費用特約をご存知ですか?この記事では、弁護士費用特約の使い方やメリット・デメリッ…[続きを読む]

保険会社に、弁護士特約を使えないと言われて、不安になっていませんか?例えば、東京海上、損保ジャパン、ソニー損保、ja共済、アクサ などの保険会社で困ってる方もいるかもしれません。

自動車保険の「弁護士費用特約」は、交通事故の被害者が、自己負担が無料で弁護士に依頼できる大きなメリットがある特約です。ただ、あなたの事故の場合、保険会社が弁護士特約が使えないと言ってくるケースもあります。

この記事では、ブログやYahoo!知恵袋などで話題の、保険会社から弁護士特約(弁護士費用特約)が使えないと言われた場合、なぜ、弁護士特約が使えないと言われたのか?なぜ嫌がるのか?その理由と、使えるようにするにはどうすればよいか解説いたします。

目次

被害者が弁護士特約を使いたい旨を伝えると、保険会社は「弁護士特約を使えない」、「使わなくても良いのでは?」と嫌がることがあります。

保険会社が嫌がる「弁護士特約を使わせたくない」ケースには、次のものが考えられます。

被害者と加害者との間で損害賠償額や過失割合に一定の合意があり、争いのない示談もあります。

示談がもめていなければ、一見弁護士に交渉を依頼する理由がないので、弁護士特約を使いたいと保険会社に伝えると嫌がるのです。

しかし、争いのない示談に弁護士特約を使えない、というルールはありません。

示談の内容に納得はしていても、本当に妥当な賠償金額・示談金なのかどうかわからないので弁護士に最終確認したいケースも考えられます。

弁護士に相談し、そのまま示談すると損になるという結論に達したら、合意せずに示談をやり直してもかまわないのです。

このようなことを考えると、争いがない示談であっても、弁護士特約は使えないことはなく、使って弁護士に相談する価値は大きいと言えます。

小さな物損事故のように、損害賠償金がわずかな場合、保険会社が「利用しなくてもいいんじゃないか」「使うことは難しい」と消極的な態度を示す、嫌がることがあります。

確かに、賠償額が4万円か5万円かで争っているようなケースで、弁護士特約を使って弁護士に相談することは、手間や時間の浪費と感じられるかもしれません。

しかしながら、被害者の観点からすると、過失の割合などで納得できない状況がある場合、話は異なります。

弁護士特約の契約内容には、「小さな物損事故に関しても弁護士特約は適用されない」という規定はありません。どんな些細な物損事故であっても、納得できない状態であれば、弁護士の助言を受けたいと考えるなら、弁護士特約を活用することが可能です。

弁護士特約を使えない場合について、一般的に被害者が勝手に「勘違いしやすい」ものに、次のような注意点があります。

弁護士特約の約款には「もらい事故などのケースに利用できる」、「被害者に故意や重過失がある場合には利用できない」といった趣旨の記載があることがあります。

そのうえ、保険会社も「被害者にあまり大きな過失があると利用は難しい」などと嫌がるケースがあり、そのため、被害者は「自分に過失があると使えないのでは?」と考えてしまうことになります。

しかし、弁護士特約は、被害者に過失があっても利用できます。

被害者の過失割合が、7割や8割であっても利用可能です。

せっかくお金を払って特約をつけているのですから、弁護士特約の利用を諦める必要はありません。

ただし、被害者の過失が10割の場合には、利用することができません。

たとえば「物損事故」や「軽微な人身事故」で損害額が明らかに少額の場合、弁護士をつけるまでもないから特約を使えないと考えてしまう方がいます。

しかし、損害額と弁護士特約には関係がなく、賠償額がどんなに少額な事故であっても、弁護士特約は使えます。

弁護士特約を利用して弁護士に依頼する際には、事前に、弁護士特約の利用について保険会社の了承を得る必要があります。

ところが、このとき、保険会社の担当者が「このケースで弁護士特約を利用するのは難しい」、「あなたにも過失があるから…」、「争いがないのだから、このまま示談してしまった方が良い」などと弁護士特約の利用を渋るケースがあります。

しかし保険会社からこのようなことを言われても、実際には弁護士特約を使えることが多々あります。

保険会社の言うことを鵜呑みにする必要はありません。交通事故に強い弁護士に利用できるか?聞いてみてもよいでしょう。

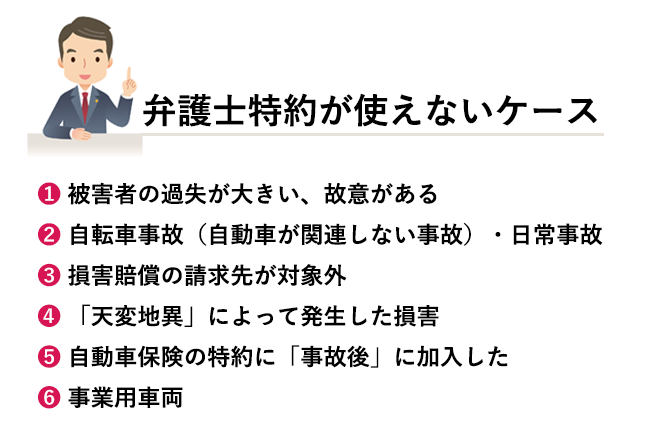

弁護士特約が使えない主なケースには、次のものがあります。

※なお、弁護士特約を使えないケースについて詳しくは、加入する保険会社の約款をお確かめください。

1つは、損害発生について被害者の責任が重い過失が大きい・故意があるケースです。

弁護士特約の約款を見ると、弁護士特約が使えるケースとして「もらい事故のケースなどで損害を受けた場合」などと書かれており、弁護士特約の利用には、被害者の過失が小さいことが前提となっています。

また、「被害者に故意や重過失がある場合には適用されない」と書かれているケースも多く見られます。

約款に記載される次のような事例も、被害者の責任が重いため弁護士特約が使えないケースです。

上記のように損害発生について被害者の責任が重いと考えられる場合、弁護士特約は使えない・役に立たないので注意が必要です。

自動車保険が適用されるのは「自動車に関連する事故」に限られます。

ここで言う「自動車」とは、「四輪車(トラックや軽トラック、タンクローリーなどの大型車両を含む)」「バイク(原付を含む)」を意味します。

つまり、「自転車」は軽車両ですが、自動車保険の対象に含まれていませんし、また「自動車」が関連しない「自転車同士の事故」や「自転車と歩行者の事故」などには弁護士特約を利用できないということです。

「自動車に関連しない事故」で弁護士特約を利用するためには、「自転車保険」に入るか、火災保険・医療保険・個人賠償責任保険などの「日常事故にも適用可能な弁護士特約」をつけておく必要があります。

被害者の「家族」などが交通事故の加害者となるケースを考えてみてください。

損害賠償の請求先が次の者である場合には、弁護士特約を使うことができません。

次のような場合にも、弁護士特約は利用できません。

当然のことですが、交通事故のあとに弁護士特約に加入しても、弁護士特約を追加する前の事故には使えません。

あくまで弁護士特約は、「交通事故前に加入」している場合のみ利用することができます。

保険会社によっては、事業用車両に弁護士特約を使えないケースがあるので要注意です。

例えば、運送会社のトラックを業務中に運転していた場合です。

事業用自動車の場合には「労災保険」によって解決すべき、という考え方があるからです。

そうはいっても、事業用車両の交通事故の全件に労災保険が適用されるわけではありませんから、「事業用車両に弁護士特約が使えない」保険会社への加入はお勧めできません。

自動車保険の約款を見ると、事業用車両にも使えるかを確認することができます。契約前に、調べておきましょう。

弁護士特約(弁護士費用特約)とは、交通事故に関連して被害者が支払った「弁護士費用を保険会社が負担してくれる」自動車保険の特約です。

一般に、法律相談料や書類作成費用なら合計10万円まで、示談交渉や訴訟などの費用は合計300万円まで保険会社が負担してくれるため、被害者が自己負担する必要がありません。小さい事故でも躊躇無く弁護士に依頼でき、示談交渉に煩わされることなく賠償金を獲得することができます。

弁護士特約については、下記の記事で詳しく解説しています。

弁護士特約をオプションとして用意している保険会社は、数多く存在します。

ただし、弁護士特約の細かい内容(適用条件など)については、保険会社によって異なることもあります。

下記は、弁護士特約を用意する保険会社の一例です。

あいおいニッセイ同和損保、アクサダイレクト、アメリカンホーム・ダイレクト、イーデザイン損保、エース保険、SBI損保、セコム損保、ゼネラリ、ソニー損保、チューリッヒ、三井ダイレクト、三井住友海上火災保険、全労済、共栄火災、富士火災、そんぽ24、日新火災、日本興亜損保、東京海上日動、AIU、損害保険ジャパン、朝日火災、セゾン、リビングプロテクト総合保険、JA共済

他の保険会社や共済組合については、別途ご確認ください。

自動車保険などに付加できる「弁護士費用特約」について、分かりやすく解説します。

今回は、弁護士特約、保険会社が嫌がる場合などについて解説しました。

自身の保険会社から「弁護士特約の利用は難しい」「このまま示談してしまった方が良い。使えない。」などと嫌がられてしまったら、「それでも利用させてください」とはなかなか言い出しにくいのも事実です。

そんな時には、弁護士の無料相談を利用しましょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、弁護士特約を使えるケース・使えないケースについての判断基準も熟知しています。保険会社の「言い分」が間違っている場合には、保険会社の担当者に交渉してもらうことも可能です。

弁護士特約は、決して不要ではありません。交通事故に遭ったときあなたを守ってくれる強い味方となります。

せっかく弁護士特約を付けているのに、「いらないかも」「使えないかも」とあきらめてしまう前に、まずは約款の内容をしっかり確かめて、わからない場合には弁護士にご相談ください。