交通事故と因果関係|自賠責は否定する?素因減額とは?判例はある?

ケガや病気を抱えている人が不運にも交通事故の被害者となって、さらに後遺障害に苦しむ場合もあります。交通事故賠償で既往…[続きを読む]

交通事故の「後遺障害」また「後遺症」や「等級認定」の問題は、弁護士ではない一般の方にはなかなか難しい内容を含みます。

例えば、人身事故で怪我をして、治療をしても、残念ながら完治しなかった場合、「後遺症」が残ることになります。

そのような場合に、保険会社や医師などから、『そろそろ後遺障害認定について考えるように』などと伝えられることがあります。

後遺障害認定を正しく知っておくことは重要なことです。

この記事では、交通事故の後遺障害とは何か、後遺障害認定されたらどうなるか、メリットやデメリット、後遺障害認定手続きの流れや注意点は何か、をわかりやすく解説していきます。

目次

後遺障害とは、交通事故による傷病によって生じた障害のうち以下の状態を言います。

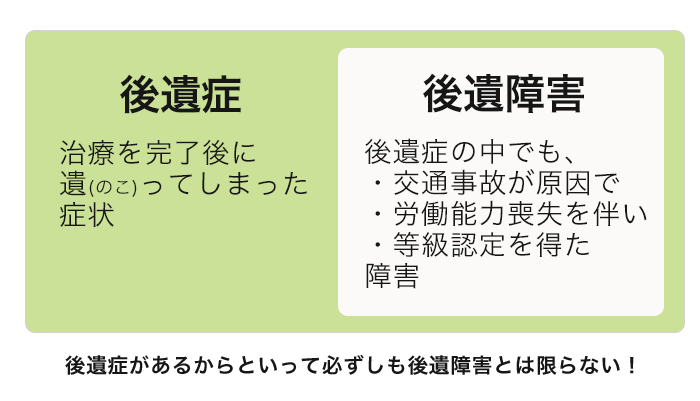

しかし、一般的に使われる言葉である「後遺症」の定義は、これとは少し違います。後遺症とは、怪我の治療が終わった後に、残ってしまった症状全般を言います。

つまり後遺症とは、以下の3つを満たす「後遺障害」と、またそうではない残ってしまった症状を併せたものになります。

つまり後遺症のうち、一部のものが後遺障害として認められるという関係で、また後遺症があるからといって、必ずしも後遺障害とは限らないとも言えることがわかります。

では、後遺障害の「認定」はどのようになされるのでしょうか。

後遺障害認定されるためには、事故と後遺症との間に因果関係があり、後遺症の症状が医学的に認められるものであることが必要、とされています。

「後遺障害別等級表」というものがあり、症状に応じて等級表のどの号に該当するかどうか、という判断がなされます(後ほど解説します)。

後遺障害の等級が決定されると、それに基づいて被害者が受け取るべき補償額や支援の種類が決まります。

等級は、軽度のものから重度のものまで幅広く設定されており、等級が高いほど被害者はより大きな補償を受けることができます。

なお、持病・既往症があって交通事故前に通院していたとしても、後遺障害等級認定を受けられる可能性はあります。

認定手続の中で、持病の影響を適切に評価し、事故による影響と持病の悪化がどのように関連しているかを明確にする必要があるため、特に慎重な審査が要求されます。

審査過程では、被害者が事故前にどのような状態であったか、どの程度の頻度で治療を受けていたか、そして事故後に症状がどのように変化したかについて詳細な情報が求められます。

これには、過去の医療記録の提出、専門家による医学的評価、そして場合によっては追加の診察や検査が含まれることもあります。

加えて、持病の悪化が事故によるものであることを示すためには、医学的見地からの明確な「因果関係の証明」が必要です。

自賠責保険会社に申請してから認定されるまでの期間は、大半は1か月程度とされています。

比較的迅速に処理される背景には、事故による影響を受けた被害者ができるだけ早く適切な補償を受け、必要な治療やリハビリテーションに集中できるようにするという自賠責保険の基本的な意図があります。

しかし、後遺障害等級が高い場合は、審査期間が長期化する傾向があり、3か月以上かかったというケースもあります。

これは、より高い等級の認定を受けるためには、より詳細な医学的証拠や専門家による評価が必要とされるためです。

交通事故の後遺障害認定のメリット・デメリットはわかりやすく言うと、以下の通りです。

詳しくは下記記事で解説しますが、後遺障害認定はすべきことであり、デメリットはほぼないと言って良いでしょう。

交通事故の後遺障害慰謝料とは、生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。認定された後遺障害の等級に応じて金額が変わり、等級が上がるほど高い金額になります。

【後遺障害慰謝料の金額相場】(単位:万円)

| 等級 | 自賠責基準 (要介護以外) |

任意基準(推定) | 裁判基準 |

|---|---|---|---|

| 第1級 | 1,150万円 | 1600万円 | 2800万円 |

| 第2級 | 998万円 | 1300万円 | 2370万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1100万円 | 1990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 900万円 | 1670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 750万円 | 1400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 600万円 | 1180万円 |

| 第7級 | 419万円 | 500万円 | 1000万円 |

| 第8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

交通事故の逸失利益とは、わかりやすく言うと後遺障害が残らなかったら得られたであろう利益をいいます。

後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、得られるはずであった収入が減ることから、その減った部分を補填するものです。

逸失利益の計算方法は、以下の計算式で求めることができます。

逸失利益は一括して支払われるので、前倒しで将来の減収分が補填されることになり、本来収入を得るべき期間までに利息が発生するために、計算式に係数としてライプニッツ係数を用いることで、その利息分を控除します。

就労可能年数に応じたライプニッツ係数は、以下国土交通省のサイトで確認することができます。

参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」

計算式にある労働能力喪失率は、認定された等級に応じて決められています。

等級が上がれなればそれだけ労働能力喪失率も高くなります。結果として、高い等級で認定された方が逸失利益は高くなる、といえます。

【労働能力喪失表】(自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合)

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 |

100/100 100/100 100/100 92/100 79/100 67/100 56/100 45/100 35/100 27/100 20/100 14/100 9/100 5/100 |

つまり、高い等級で認定されたら、逸失利益はさらに高くなる、といえます。

ご自身のケースの慰謝料や逸失利益の相場を調べたい方は、交通事故の慰謝料自動計算機をご利用ください。

簡単な入力で、わかりやすく自分の慰謝料相場・逸失利益相場を弁護士基準で計算することができます。

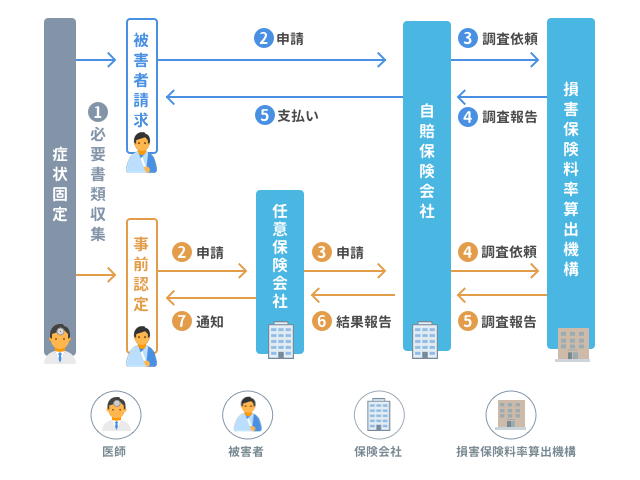

まずは、交通事故の後遺障害認定がどのようになされるかをわかりやすく解説します。

後遺障害認定を行う機関は、第三者機関である損害保険料率算出機構という組織下にある損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」という、加害者・被害者、その保険会社からも独立した組織が認定を行います。

後遺障害認定は、認定の申請をうけて、自賠責損害調査事務所で、審査の上決定されます。

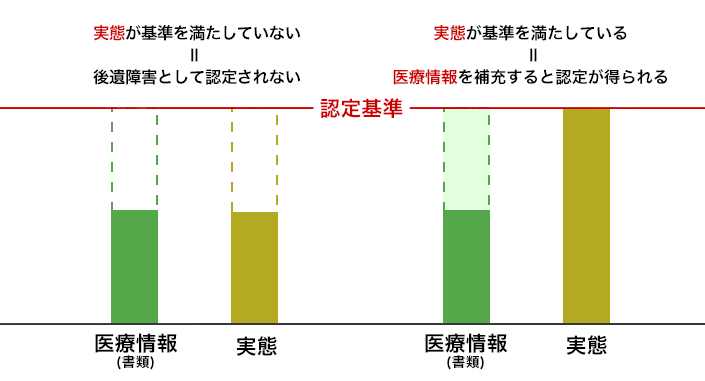

認定方法は、原則として書類審査です。

提出する書類が非常に重要となり、同じ症状でも提出する書類の内容によっては認定の可否が分かれてしまう可能性もあります。

たとえば14級の認定を争う場合で考えてみましょう。

「後遺症の実態が14級(各号)の認定基準をクリアしているか」と「それを示す医療情報があるか」の2つが問題となります。

後遺症の実態が認定基準を満たしてない場合、後遺障害として認定されることはありません。他方、実態が認定基準を満たしているにも関わらず、それを示す医療情報がないために認定されない、というケースも存在します。

このような場合には専門家(弁護士)と共同し、適切な証拠集め等を行う必要があります。

後遺障害認定の申請方法には、わかりやすく言うと2種類の方法があります。

1つ目は、「被害者請求」という被害者が自ら申請手続きを行う方法です。

2つ目は、「事前認定」という加害者側の保険会社を通して申請手続きを行う方法です。

後遺障害認定されない理由は様々です。

後遺障害認定されるには、以下の事を主に準備しておく必要があります。

詳しくは別途ページで解説しますが、まずは弁護士に相談をしたほうが早いとも言えるでしょう。

ここでは、後遺障害とは、その定義、またメリット・デメリット・認定を考えたときに知っておきたいこと、認定されるにはなどをわかりやすく解説しました。

後遺障害認定の可否や等級の違いは、損害賠償額に大きな差を生じさせます。

交通事故が原因で後遺症が残ってしまったのであれば、せめて適切な後遺障害等級の認定を確実に得たいものです。

早期の弁護士への相談は、適切な後遺障害認定を受ける可能性を高めるほか、弁護士基準で後遺障害慰謝料などの損害賠償金を保険会社に請求できる可能性も高めます。

ご自身やご家族の弁護士費用特約をうまく活用して弁護士に相談し、適切な後遺障害認定を得て、少しでも後悔の少ない結果を目指しましょう。