交通事故の後遺障害とは|認定されたら?等級をわかりやすく解説【2024年版】

交通事故で後遺障害認定受けるために必要なことをご存知ですか?後遺障害とは何か、後遺障害として認定されるメリットやデメ…[続きを読む]

「後遺障害14級」の認定率が気になる方も多いでしょう。

14級が果たして認定されるのか、認定されないか、認定は難しいのか気になる方も多いはずです。

いずれにしろ、後遺障害認定の申請をする際に、14級は注意が最も必要な等級でもあります。

そこで今回は、SNSやYahoo!知恵袋でも話題になりがちな後遺障害14級の認定率、認定の難しさを克服する方法を解説します。

目次

「後遺障害14級の認定率は、他の等級に比べて極端に低い、難しい」と聞いたことがある人がいるかもしれませんが、これは本当でしょうか。

結論から申し上げると、2021年時点で、後遺障害の認定率は公表されていません。

認定率自体は公表されてはおりませんが、認定件数は公表されています。

「損害保険料率算出機構」の公式サイトにて、自動車保険の概況が分かる資料が、毎年公開されています。

2021年に発表された資料*によると、後遺障害の認定は2019年は全体で「年間52,541件」行われたことが分かります。

そして、このうち58%の「30,675件」が後遺障害14級で認定されています。

また、系列別構成比だと「精神・神経症状での認定が42.6%」ということで、後遺障害認定全体から見ると、非常に認定数が多いことが分かります。

もちろん、構成比が多いことによって、14級の認定率が高い、難しくないと類推できるわけではありません。

しかし、それでも年間で30000件以上の後遺障害14級の認定があるという事実から、適正な認定手続を行えば、後遺障害14級に認定される可能性があると言えるのではないでしょうか。

例えばむちうち症の場合、後遺障害と認定されるだけの症状が実態としてあったとしても、それを示す医療情報が十分にないため、後遺障害として認定されないケース、認定が難しいケースが多数あります。

保険会社に任せきりだと、どのような医療情報を提出したかさえ分かりません。

認定されるには、後遺障害の申請を「弁護士に依頼」することが重要で、依頼しない場合は、認定されない確率が上昇することが考えられます。

弁護士に依頼すれば、より適切に医療情報を収集できるようになりますし、仮に一度「非該当」という結果が出た場合でも、弁護士に「異議申し立て」を依頼することで、認定結果を覆せる場合があります。

こうした制度を利用することで、後遺障害等級の認定率が上昇します。その結果として、示談金/慰謝料のアップも期待できます。

後遺障害14級が認定されない確率を低くするためにも弁護士に相談しましょう。交通事故の弁護士費用については別途ページもご参考ください。

特に、14級の後遺障害認定を目指す場合、後遺障害診断書の書き方は極めて重要です。

これは、14級を目指す人々の多くが「自覚症状」しか抱えていないケースが一般的であるためです。

後遺障害診断書は、被害者の症状や状態を文書化するもので、医師によって精密かつ詳細に記載される必要があります。適当に記載されると14級に認定されないのです。

したがって、診断書には被害者がどのような症状を経験しているかについて、詳細かつ具体的に記述することが必要です。

また、これらの症状が一過性のものではなく、長期間にわたって持続していることを示す証拠が不可欠です。治療の経過や通院の記録が、この証拠を裏付けるために役立つでしょう。

では、このままでは認定されない確率が上昇してしまい認定が難しくなりますが、後遺障害14級の認定率をアップするにはどうすればいいでしょう?

また、適切な慰謝料/示談金を受け取るにはどうすればいいのでしょうか?

認定されるための効果的な対策・14級認定のメリットを享受するには、専門家である弁護士に依頼することが重要です。

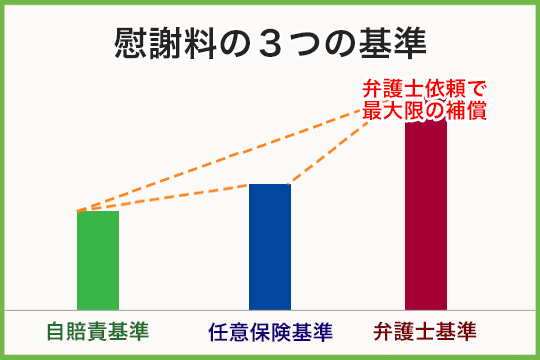

認定率とは別の問題ですが、示談交渉時に、保険会社に任せきりにした場合、任意保険基準で慰謝料金額が決まります。

しかし、この場合、弁護士に依頼すれば、保険会社も弁護士・裁判基準に基づく交渉を受け入れて、慰謝料金額をアップせざるおえません。

なお、被害者自身が保険会社に弁護士基準を主張しても、保険会社は素直に受け入れてはくれないデメリットがあります。

認定率や慰謝料相場については前述しましたが、被害者が実際に受け取れる金額は、「事故態様」などを考慮して決まるので、個々に違います。

つまり、金額相場は、あくまで相場でしかありません。

事故と被害者、加害者をめぐる様々な事情のうち、慰謝料の増額理由となる「事案の特質」を見分ける必要があります。

弁護士なら「各事情を賠償金/示談金算出の際に組み入れる」ことで、相場から更に増額できることがあります。

後遺症に関する部分以外の賠償金(例えば入通院慰謝料等)に関しても、通院日数や治療時の状況などを考慮して適切な交渉をしてくれるので、総額的な金額アップも見込めます。

自分の事故のケースで、後遺障害14級の慰謝料相場を調べたい方は、弁護士基準の慰謝料計算ツールをご利用ください。

通院日数・期間や後遺障害等級を入れるだけで、より詳しく自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。

また、逸失利益も計算可能です。

今回は、SNSやYahoo!知恵袋でも話題になりやすい後遺障害14級の認定率、認定は難しいのか、認定されないかについて解説しました。

公には認定率は明らかにされていませんが、適切な治療計画を立てることや弁護士に相談することによって、後遺障害14級の認定を受ける可能性は向上します。

信頼できる弁護士を見つけて利益を得ることで、適切な等級の認定を受け、適正な補償を受けることができるようにしましょう。