症状固定後から示談までの期間・リハビリ通院の注意点をくわしく解説

症状固定後の治療や後遺障害等級認定などについて、様々な疑問をお持ちの被害者がいます。そこでこの記事では、交通事故によ…[続きを読む]

交通事故の弁護士による示談交渉の流れ、示談までの期間や日数、注意点を知りたい方もいることでしょう。

交通事故(人身事故)の被害にあったとき、ご自身の怪我の状況と共に気になるのは、最終的な損害賠償金額を決定する「示談交渉」だからです。

弁護士を使わない場合は、「示談を長引かせたくない」「示談を早く終わらせたい」と思い、届いた示談書の内容をしっかりと確認しないまま、焦って合意しようとしてはいる方もいるでしょう。

また、相手に言いくるめられて、自分で示談書を作ってしまった方もいるかもしれません。

しかし、ちょっと待ってください。焦って示談書に合意してしまえば、後から内容を覆したり、追加の請求をすることはできなくなってしまいます。

示談書が届いても、納得できない内容には合意せず、焦らず落ち着いて対処することが大切です。

この記事では、Yahoo!知恵袋やブログでも話題になりがちな、交通事故の示談交渉の流れから、示談までの期間と日数、示談から支払いまでの期間、弁護士による示談交渉の流れ、もらい事故や長引く示談を有利に進めるためのポイントや準備方法を解説していきます。

目次

交通事故が起こっても、早く終わらせたいからと言って、すぐには示談交渉を開始することは少ないです。

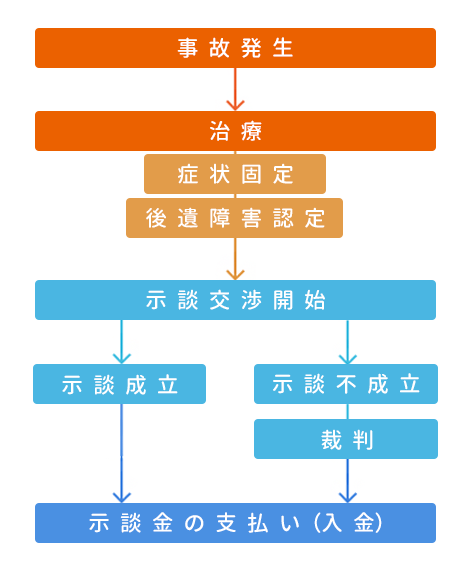

①交通事故後、しばらく入通院治療を続けて、治療終了をした段階で示談交渉が始まるのが普通のため、場合によっては長引きます。

②また、症状が治らなかった場合は、症状固定、後遺障害認定、そしてその後に示談を開始します。

③死亡した場合なども、葬儀などいろいろな手続きがあるので、それらがすべて終わった後で示談交渉を開始するのが普通でしょう。

④そして、示談成立後、相手から示談金が支払われます。

以下の図がおおまかな流れになります。

事故直後から示談交渉までの期間を経過として簡潔にまとめると、以下の通りです。

以上のように、示談までの期間と示談交渉の進行は簡単に見えるかもしれませんが、実際に自身で交渉を試みると、思い通りに進むことはほぼないでしょう。これは、保険会社が交渉のプロフェッショナルであるためです。

しかしながら、交通事故に強い弁護士が介入することで、状況は変わります。弁護士が交渉に加わると、保険会社も弁護士との交渉を避けることは難しくなります。

もし保険会社が弁護士との基準での交渉を断る場合、訴訟の道を選ぶことも可能です。保険会社は素早く事故を処理したいと考えており、時間のかかる裁判を好まない傾向があります。

そのため、弁護士に相談し、代理人としてサポートを受けることがおすすめです。交通事故に強い弁護士の支援を得ることで、自身の権利と利益を最大限に保護できるでしょう。

示談交渉を開始するタイミングや、解決までの日数・示談までの期間は状況によって異なります。

交通事故後、弁護士に依頼をしたとしてもしてなくても、相手と示談交渉を開始するタイミングは特に決まっていません。

ただ、少なくとも「損害が確定した後」である必要があります。

人身事故の場合、怪我の治療が終わってから示談交渉を開始する必要があります。弁護士に依頼してもしなくても同様です。

入通院治療中は、治療費もかさんでいきますし、後遺障害の内容も確定しないので、損害額が計算できないからです。

そして、入通院の期間は、1ヶ月~6ヶ月程度はかかることが多いですし、場合によっては1年や2年の通院が必要な事件もあり、解決までの日数は、各案件ごとに異なります。

そこで、人身事故の場合には、事故後1年や2年が経過してから、ようやく示談交渉を開始出来るということもよくあります。

なお、怪我が完治しなかった場合は、後遺障害認定の手続き・審査が行われるため、さらに示談までの日数は伸び、長引きます。特にこの場合は弁護士に依頼するほうが良いでしょう。

また、死亡事故のケースは、葬儀などが終わったら、損害額は確定できますので、すぐに示談交渉をすることができます。

ただ、遺族としては早く終わらせたいからといって、すぐに示談をする気持ちにもなれないので、しばらく時間をおいて実際には、49日の法要が終わった頃に示談交渉を開始することが多いでしょう。以上が人身事故に関する解決までの日数の相場感です。

一方、相手がケガをしなかった物損事故の場合には、治療をする期間は不要ですが、交通事故後「車の修理」をする期間が必要で、そこから、解決までの日数を考える必要があります。

この場合は弁護士を利用することは少ないと言えます。

修理がすべて終わり、損害額が確定した時点で示談交渉を開始します。

物損だけなので、損害額を確定しやすく、解決までの期間は事故後1ヶ月くらいの期間で示談交渉ができることも多いです。

ただし、揉めた場合は、解決までそれ以上の期間がかかることは言うまでもありません。

交通事故で示談交渉をする場合、通常は相手方の保険会社との間で示談交渉をすることになりますが、場合によっては異なります。

もらい事故、つまり過失割合が相手が10で被害者が0の場合についてです。

この場合、自分が加入している保険会社が示談代行しないルールがあります。

つまり直接、自分で加害者側の保険会社と被害者が示談を行うことになるため、被害者が不利な側面があります。

もちろん自分で示談交渉すること自体は可能です。

ただし、示談交渉をするとき、相手は大企業である保険会社で法律的な知識も豊富ですし、数多くの示談交渉をしているのでノウハウもある上、法律のプロである顧問弁護士もバックに控えています。これに対し、被害者は個人なので、法律的知識もなく、示談に対応する姿勢が整っているとは言いがたいです。

そこで、保険会社から不当な条件を突きつけられても、それが不当に低い金額だということにも気づかないまま示談してしまうことも多いです。

もらい事故で示談交渉をする場合には、弁護士に相談・依頼するなどして、自分が不利にならないように身を守る手段を講じることが大切です。

保険会社から、示談書が送られてきて署名押印することを求められます。

ここで、示談書に署名押印する前に注意したいことがあります。

示談書にサインすると、その内容でその交通事故の損害賠償金の全額が確定してしまいます。

後に「やっぱり足りない」「追加で慰謝料を支払ってほしい」などと言うことは基本的に不可能です。

一回署名押印すると、後で撤回することも困難なので、示談書にサインする場合には、本当にその内容ですべて終わらせて良いのか、もう一度よくよく考えてみることが大切です。交通事故に強い弁護士などにも相談をしましょう。少しでも納得できていない部分があるなら、署名押印前にすっきりさせたおいた方が良いでしょう。

交通事故の示談交渉は、被害者が自分でも対応できるので、弁護士に依頼しなければその費用すらかかりません。

つまり、早く終わらせたいと考えて、示談によって早期に決着をつけてしまえば、期間もさほどかかりません。

ただ、被害者が自分で示談交渉をすると、相手保険会社は低額な任意保険基準で損害賠償金額を計算してきます。

つまり、受け取ることができる示談金の金額がかなり低くなってしまいます。

「長引くのが嫌」「早く終わらせたい」と考えている方がいたら、一度冷静になって考える必要があります。

交通事故に遭って相手と示談交渉をするなら、なるべく高額な示談金を受け取りたいと考えるのが普通です。

そこで、以下では示談金の金額を大きく左右する要素について、ご説明します。

示談金の金額に影響を与える要素の3つ目が弁護士基準です。弁護士基準とは、交通事故の損害賠償金の計算方法の1つです。

この中で、自賠責基準が最も安く、任意保険基準が中くらい、弁護士基準が最も高額になります。

示談交渉の時に、なるべく多くの示談金の支払を受けたい場合には「弁護士基準」で賠償金を計算してもらう必要があります。

被害者が自分で対応していると、相手保険会社は低額な任意保険基準で計算してくるので、示談金の金額が下がります。

以上のように、示談交渉の時に、交通事故で高額な示談金の支払いを受けたい場合には、後遺障害等級認定の場面でも、過失割合の算定の場面でも、弁護士基準を適用して示談金の計算をするためにも、示談交渉の手続きを弁護士に依頼することが重要なのです。

交通事故の示談交渉の時に、示談金の金額に大きな影響を与える要素として、過失割合があります。過失割合とは、交通事故の結果について、当事者のどちらにどれだけの責任があるかという責任の割合のことです。

交通事故の示談金の計算の際には、自分の過失割合の分、損害賠償金額が減額されてしまうので、なるべく多くの示談金を請求したいなら、自分の過失割合を少なくする必要があります。

ところが、被害者が自分で対応していると、相手の保険会社は、被害者の無知につけこんで、被害者側の過失割合を本来より大きく主張してくることが多いですので、弁護士への相談が重要になります。

また、被害者が何も知らない場合、それが相場かと思ってそのまま示談してしまうことがありますが、そうなると、大きく損害賠償金額が減額されてしまうので、示談交渉の時に、本来受け取れる金額よりも、示談金の金額が大きく低下してしまいます。

交通事故の示談交渉の時に、高額な示談金を受け取るためには、後遺障害の等級認定を受けることが重要です。後遺障害とは、交通事故によって怪我をして、治療を継続しても完治せずに残ってしまった障害のことです。1級から14級までの等級があります。

後遺障害が認定されたら、それぞれの等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を相手に請求することができます。

後遺障害慰謝料の金額は、等級に応じて110万円~2800万円にもなるので高額ですし、逸失利益の金額も、高額な年収があった人などの場合1億円を超えることもあり、やはり極めて高額です。

そこで、なるべく多くの示談金を受け取るためには、弁護士に相談をして、適切な等級の後遺障害の認定を受けることが大切です。

そのためには、医師が症状固定したと認めるまで、治療を最後まで継続することが必要ですし、その後適切な方法で後遺障害等級認定手続きをすることも大切です。

被害者が自分一人で上手に後遺障害等級認定請求ができない場合には、弁護士に手続きを依頼するとスムーズに手続をすすめることができ、適切な等級の認定を受けやすくなります。

上記で解説の通り、示談は相手との話し合いによって決定する方法であり、合意に基づいて相手から被害者に損害賠償金が支払われます。

しかし、交通事故の損害賠償請求には示談と裁判の2つの方法があります。

裁判では、相手と穏やかな話し合いをせず、裁判所に申立てを行い、主張と立証を展開する方法です。

裁判官が法律的に妥当な主張を採用して判決を書き、判決に従って相手から支払いを受けることになります。

裁判の途中で和解することもできますが、その場合は裁判手続き内で話し合って損害賠償金の金額を決めることになります。

詳しくは別途コラムを参考にしながら、弁護士に相談をしながら進めるのが良いでしょう。

今回は、Yahoo!知恵袋やブログでも話題になりがちな、人身事故・交通事故の示談交渉のポイント、示談までの期間、示談から支払いまでの期間について解説しました。

なるべく高額な示談金の支払いを受けたいなら、適切な後遺障害等級認定を受けて、自分の過失割合を減らしてもらい、弁護士基準で示談金の計算をしてもらうことが重要です。これらすべての要素を満たして有利に示談交渉をすすめるためには、弁護士に示談交渉を依頼する必要性が高いです。

また、弁護士特約に加入している場合、自己負担0円で弁護士相談、依頼ができるので、自分の任意保険に弁護士特約が付いていないか?確認してみましょう。

今回の記事を参考にして、人身事故・交通事故に強い良い弁護士を探して、有利に示談を進め、なるべく多額の示談金を受け取りましょう。