交通事故の症状固定は誰が決める?納得できない理由と徹底解説

医師から症状固定と言われると、保険会社からの治療費の支払いは終了します。被害者は、その後の治療や示談金への不安があり…[続きを読む]

症状固定後、交通事故の被害者の方は、次のような疑問を感じることが多いようです。

今回は、こういった疑問に答えるために、症状固定から示談までの流れ、症状固定から示談までの期間、症状固定後のリハビリと通院について、健康保険は使えるか、症状固定と判断された後の段階における諸問題について詳しく解説します。

なお、症状固定自体について知りたい方は、以下の記事をご一読ください。

目次

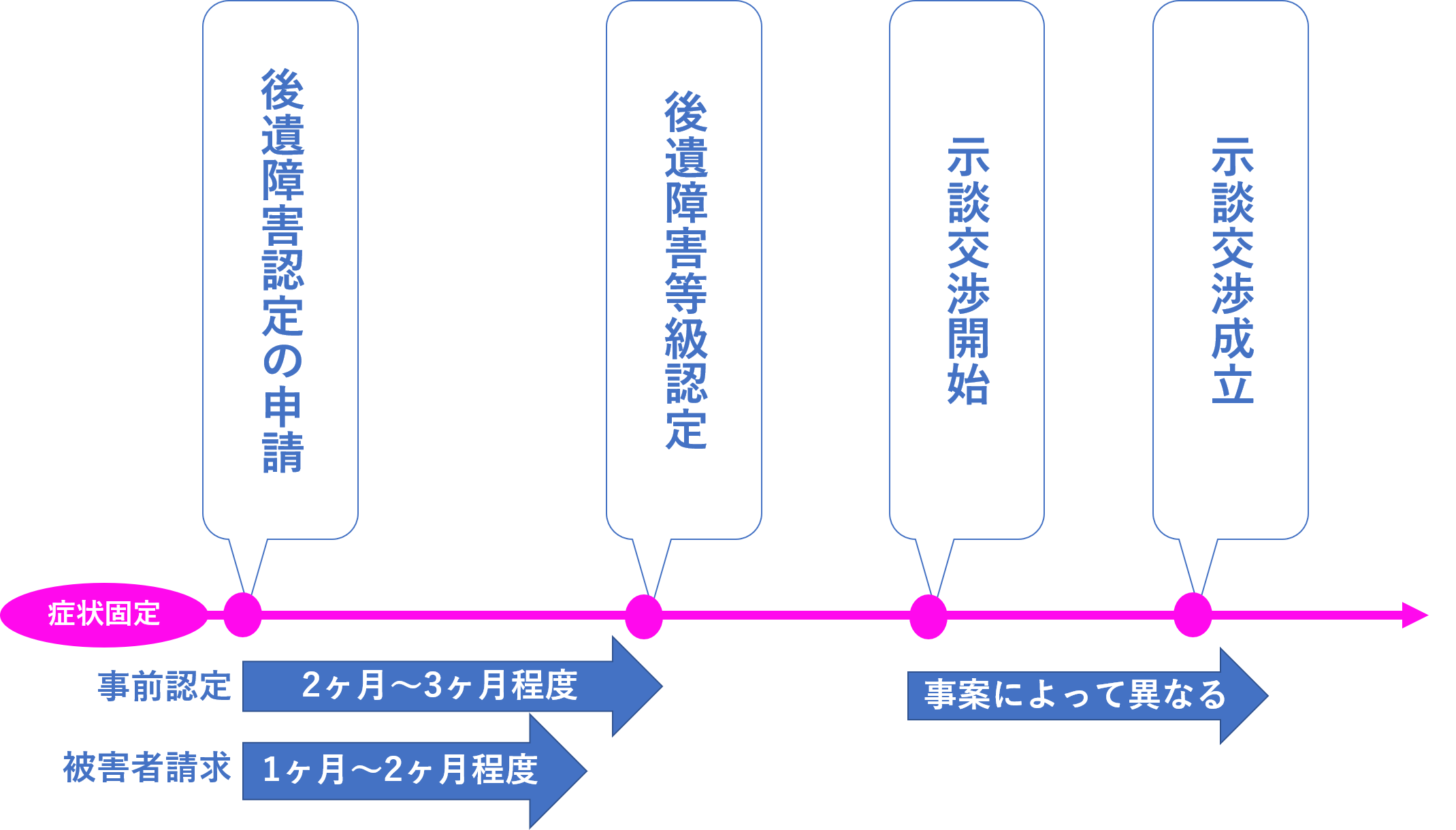

交通事故での、症状固定から示談までの手続きは、リハビリ通院をのぞくと、以下の4つのステップに分けて考えるのが良いでしょう。

症状固定後から示談までの期間

この手続きのうち、被害者自身が関わるのは、「1.後遺障害の申請」と「4.示談交渉」になります。

もっとも、弁護士に依頼すれば、示談交渉にも直接関わる必要はありません。

では、症状固定から示談までの期間をメインに、それぞれの手続きについて細かく説明していきましょう。

まず、リハビリ通院をしながら、もしくは通院は完全にやめて、残った後遺症に対する補償内容を決めるために「後遺障害等級」を認定する必要があります。

後遺障害に認定してもらうためには「自賠責保険会社」に対する申請が必要です。

なお、申請の方法には、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自らが行う「被害者請求」の2種類があります。

それぞれの手続の流れについて以下で解説します。

事前認定の流れは以下のとおりです。

- 主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらい、加害者側の任意保険会社に提出

- 加害者側の任意保険会社が、後遺障害診断書と共に申請に必要な書類を揃え、自賠責保険会社に提出(書類提出までの処理に1か月程度かかる場合あり)

- 損害保険料算出機構による審査(通常、1ヶ月~2ヶ月程度)

事前認定では、上記のとおり、加害者の任意保険会社に対する後遺障害診断書の提出から等級の決定まで、約2か月から3か月程度かかることになります。

なお、事前認定について詳しくは、以下の関連記事をお読みください。

被害者請求を選んだ場合の流れは以下のとおりです。

被害者請求では、上記のとおり、自賠責保険会社に対する申請書類の提出から等級の決定まで、約1か月から2か月程度かかることになります。事前認定同様、複雑な事件では長引く場合もあります。

症状固定から示談までの期間の間に重要な審査があります。

審査は、自賠責保険会社から損害保険料算出機構に書類が渡り行われます。

審査には、通常、1ヶ月~2ヶ月、遅くともほとんどの場合3ヶ月程度で結果が分かります。ただし、複雑な事件ではさらに長引く場合もあります。

損害保険料算出機構での審査は、基本的に書類審査であり、前述した「後遺障害診断書」の記載内容が、重要になります。

後遺障害の認定について不服がある場合には、自賠責保険会社に対して「異議申立て」を行うことができます。

異議申立てを行った場合、審査の公平性・客観性を保つため、弁護士や専門医などの外部専門家が参加する「自賠責保険(共済)審査会」での審査が行われます。

そのため、審査期間は初回の申請の際よりも長くなることが通常で、数か月~半年程度を要することになります。

後遺障害の認定後、示談交渉を行いますが、これにかかる期間は、事案によって異なります。

被害者と加害者側(任意保険会社を含む)の間で対立する争点が多かったり、そもそも賠償金額が高額であったりする場合には、示談交渉は長引く傾向にあります。

あくまで目安として、示談交渉自体に要する期間は、早くて3ヶ月、長びくときには6ヶ月以上、何年もかかるケースもあります。

示談後、慰謝料などの示談金がいつ貰えるか気になる方は、是非、以下の関連記事をお読みください。

症状固定とされた後にも、「病院」や「整骨院」へ治療やリハビリで通院したいと希望される方は数多くいらっしゃいます。

そもそも通院は可能なのでしょうか?また通院する場合の治療費の支払いはどうすればいいでしょうか?

症状固定とされた後でも、病院や整骨院に通院して治療・リハビリを行うこと自体は本人の自由です。

そもそも交通事故の怪我には「健康保険が適用可能」であり、症状固定後の治療も同じです。

そのため気になる方はリハビリ通院をしても良いでしょう。

症状が改善しないのに行われる治療は「不要な治療」とされます。

以下の記事で解説している通り、症状固定後は、治療費を保険会社に請求することができないため、自己負担となります。

そのため、もちろんリハビリ通院自体は問題ないのですが、経済的な問題もあるためその点はデメリットと言えるのです。

後遺障害等級の認定内容に争いがない場合であっても、交通事故における損害賠償に関しては、他にも論点となり得る項目があるので注意が必要です。

後遺障害が存在する場合、後遺障害慰謝料以外に「逸失利益」を要求することができます。

逸失利益は、後遺障害によって将来の収入を得る能力が損なわれた場合に発生する損失です。逸失利益の算定は、被害者の将来の収入に基づいて行われるため、被害者の「収入の額」が争点となることがあります。

給与所得を主な収入源とする被害者の場合は、通常、源泉徴収票などを確認することで逸失利益を算出することが可能です。

しかし、自営業者など、収入全体の明確な把握が難しい職業に従事している被害者の場合、収入額の確定に関して論争が生じることがあります。

被害者と加害者の「過失割合」についても争点になる可能性があります。

事故について被害者にも落ち度がある場合、公平の観点から、その落ち度の程度に応じて賠償額を減額します。これが「過失相殺」であり、加害者と被害者の落ち度の割合が「過失割合」です。

損害額が1000万円だった場合でも、被害者の過失が3割とされれば、賠償金は700万円に減額されてしまうので、過失割合は重大な問題です。

過失割合は、実務上、事故の態様が細かくパターン化されており、そのパターンによって定まることになっています。

しかし、どのパターンに該当するかがはっきりとは定まらないような事例等では、過失割合の認定を巡って被害者側と加害者側で争いになることがあるので注意が必要です。

以上で、症状固定から示談までの期間、またリハビリ・通院は可能か、健康保険は利用可能か、症状固定後に悪化した場合などを解説しました。

交通事故で傷害を負ってしまった場合、症状固定後にも処理しなければならない様々な法律上の問題があります。

もし交通事故に遭ってしまった場合には、速やかに弁護士に相談して、自らの権利を加害者や保険会社に対して正しく主張しましょう。