3ヶ月で症状固定はNG?デメリット・タイミング・時期を解説

3ヶ月で症状固定のデメリットは? 交通事故で治療を受けている方の中には、「通院3ヶ月ですし、そろそろ症状が安定する時…[続きを読む]

上記のように「症状固定」については、交通事故の被害者が多くの疑問を抱いていらっしゃいます。

そこで今回は、特に追突事故でむちうちとなった方など向けに、症状固定全般、また症状固定と言われたらどうなるのか、誰が決めるか、症状固定日の決め方、医師の症状固定に納得できない場合、勝手に症状固定にされた等について解説いたします。

目次

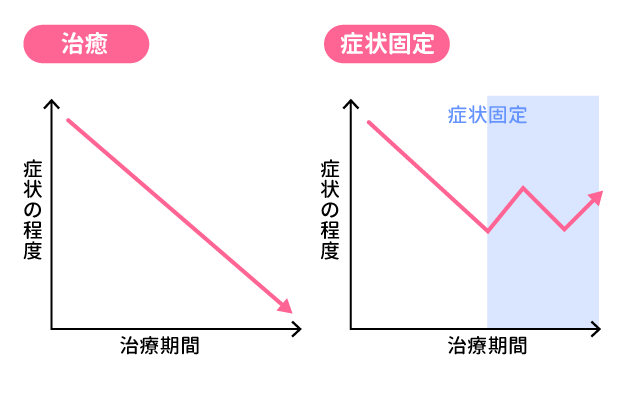

「症状固定」とは、それ以上、医師の治療を受けても症状が良くならない状態のことです。誰が決めるかを解説する前に、まず症状固定の意味を見てみましょう。

上図左のように症状の程度が徐々に減っていくと「治癒」することになります。

しかし「症状固定」と言われても、症状がなくなった状態、治癒を指すわけではありません。

長期的にみて自然治癒することが期待できないわけではありませんが、現在の治療技術では納得できないと思っても改善が期待できない状態と言えます。

症状固定は誰が決めるのでしょう。

結論から言うと、治療を担当した医師が判断することになります。

治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない状態を基準として、医師から患者に症状固定が告げられ、同意するかどうかの判断を促されます。

症状固定日の決め方はどうするのでしょう。いつになるのでしょう。

これは、判断する医師によって違いが生じることがあります。

その理由には、主に以下の3つが挙げられます。

こういった理由から、症状固定日の決め方については医師によって差が出ることがあります。

ただし、訴訟で損害賠償額が決められる場合、いつの時点を症状固定と認めるかは最終的に「裁判所が判断」します。

むちうちなどの症状固定日の決定方法は、前述の通り、原則勝手ではない医師の判断に基づくものですが、それと同時に症状固定までの一般的な時期やタイミングも存在します。

これは、怪我の性質や重さによって変動します。

ただし、個々の回復速度にも差があるため、一概に症状固定までの期間を示すことは難しいです。

通常の事故から症状が固定するまでの期間は以下の通りであり、その後、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が行われることになります。

| むちうち(頸椎捻挫) | 3ヶ月・4ヶ月~ |

|---|---|

| 骨折 | 6ヶ月程度~ |

| 外貌醜状 | 数カ月~数年 |

| 高次機能障害 | 数カ月~数年 |

上記の通り、傷害のある部位や症状によっても大きく異なります。

担当医師に「医学的にみて、治療に必要な日数はどの程度か」ということをむちうち症状の方などは事前に聞いておくとよいでしょう。

一般的な症状固定のタイミングよりも早く勝手に症状固定と判断されてしまうこともあるようです。

例えば、追突事故に巻き込まれ、むち打ち症で3ヶ月未満で症状固定を告げられるケースなどがありますが、この場合、後遺障害等級認定の際にデメリットとなることを覚えておく必要があります。

通常、一番低い等級である14級のむち打ち症でも後遺障害等級と認定されるには、最低6ヶ月程度の通院が必要だからです。

事故や症状の程度から明らかに医師の判断がおかしい、医師の症状固定に納得できないと感じたら、勝手に躊躇せず弁護士に相談してみてください。

他の病院で治療を継続できるようにする、治療費を負担してもらえるようにするといった交渉を保険会社と行ってくれます。デメリットには注意をしましょう。

症状固定の時期は、慰謝料を含む示談金の算定にも大きな意味を有しており、度々争いの原因となっています。

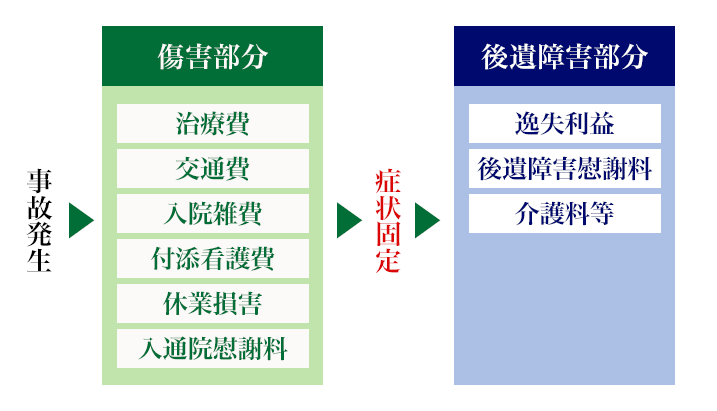

損害賠償は、症状固定日を境に「傷害部分」と「後遺障害部分」と2段階にわけることができ、実務上請求できる損害賠償の費目が症状固定前後で変わります。

症状固定後は、治療費・通院費といった費目も症状固定を境に請求できなくなります(もっとも、治療すること自体は可能です)。

つまり、加害者側の保険会社としては、症状固定日が早ければ早いほど、治療費、通院慰謝料、休業損害といった「賠償額を減額できる」ことになります。

そのため、保険会社は実際の「症状固定日より早いタイミングでの症状固定を主張」してくることがあり、症状固定日が争いの原因となるのです。

症状固定日で保険会社に足元をすくわれて「症状固定日に納得いかない!」なんてことにならないためにも、頻度に気を付けた定期的な通院や治療の効果・症状を細かく記録した主治医のカルテなどが重要になってきます。

加害者の保険会社が、「治療費打ち切り」を打診してくることがあります。

保険会社が治療費を打ち切った場合、被害者の自己負担が大きくなり、治療の継続を諦めるケースが多く、その結果、治療の断念を症状固定の証拠として、加害者の保険会社に利用されてしまうことがあります。

もし、加害者の保険会社が治療費打ち切りを言ってきたら、1人で悩まずに是非弁護士に相談することをお勧めします。

なお、打ち切り後は、健康保険を利用して治療することも可能ですが、「被害者請求」と呼ばれる手続きで自賠責保険に治療費を請求したほうが善いでしょう。

それでは、医師に勝手に症状固定されたのではないかと感じる場合や、その判断に納得できない場合に、拒否することはできるのでしょうか?

納得できないときは同意せず、セカンドオピニオンを別の医師に求めることをおすすめします。

セカンドオピニオンを求めた結果、まだ症状固定には至っていないという結論であれば、転院して治療を継続しましょう。

ただし、勝手な転院はやめて、慎重に進めましょう。詳しくは、以下の関連記事をお読みください。

なお、セカンドオピニオンでも症状固定と診断されてしまう事も多いあります。勝手に症状固定されたと感じて納得できない場合でも、元の担当医に後遺障害診断書を書いてもらって、後遺障害等級申請を進めるしかないでしょう。もしくは弁護士に相談をすることになります。

症状固定後「入通院慰謝料」の相場の金額が決定できます。

なぜなら金額相場が入院日数・通院日数で変動するからです。

ただ、ネットでの計算はあくまで「金額相場」です。

症状固定に至るほどの怪我の場合は、弁護士に依頼して慰謝料金額の交渉をしたほうが結果的に得になるケースも多いので一度は弁護士にご相談ください。

症状固定と言われても、自賠責で後遺障害認定をされなければ、後遺障害が残ったことにはなりません。

後遺障害診断書を作成し、その後認定されるという手続きを取る必要があります。

そうすると、上述した入通院慰謝料だけではなく、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」といった損害費目の請求が可能になります。

後遺障害に対する賠償額については、後遺障害等級認定の「等級」ごとに設定されています。

どの等級を獲得できるかによって大きく賠償額が変わります。

例えば、むちうち症で症状固定をした場合を考えてみましょう。

その後12級または14級の後遺障害等級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料は下表の通りです。

| 後遺障害等級 | 算定基準 | 後遺障害慰謝料 |

|---|---|---|

| 14級 | 自賠責基準 | 32万円 |

| 弁護士基準 | 110万円 | |

| 12級 | 自賠責基準 | 94万円(※) |

| 弁護士基準 | 290万円 |

※ 2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、93万円

金額が高額なため、後遺障害等級認定の手続きは慎重にしっかりと弁護士の力を借りつつするのが良いでしょう。

今回は、症状固定は誰が決めるか、医師の判断に対する納得が難しい場合、判断基準や症状固定日の決め方、そして症状固定が言われた際の影響などについて解説しました。

症状固定の日付に関しては、しばしば論争が生じますが、一般的に早急な症状固定以外には不利益はありません。

適切な後遺障害の認定を求めるためには、症状固定から示談までのプロセスを理解しておくことが重要です。

詳細は、以下の関連記事をご参照ください。

後遺障害申請・被害者請求について、また勝手に症状固定された気がする、どうしても医師の症状固定に納得できないといったケースについては、交通事故に強い弁護士にアドバイスをもらいましょう。