後遺障害診断書のデメリットはある?むちうち14級を例に解説

後遺障害診断書を申請すると、デメリットがあるのか? 交通事故の被害者として、後遺障害の認定を受ける場面があるかもしれ…[続きを読む]

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師によって作成される「後遺障害診断書」の内容が非常に重要です。

しかし、多くの交通事故被害者は、後遺障害診断書の作成方法や入手方法、必要な記載内容、診断書を取得する場所、料金の詳細、正しい読み方、もらい方、自覚症状の伝え方、保険会社からもらうのかなどについて知識がありません。

この記事では、自賠責保険の後遺障害診断書に関して、後遺障害診断書の書き方や、むち打ちの場合の診断書の適切な例と誤った例を解説します。

具体的には、後遺障害診断書の

などについて紹介します。

目次

後遺障害診断書のもらい方、自覚症状の伝え方、書き方について考える前に、まず基本的なことを確認しましょう。

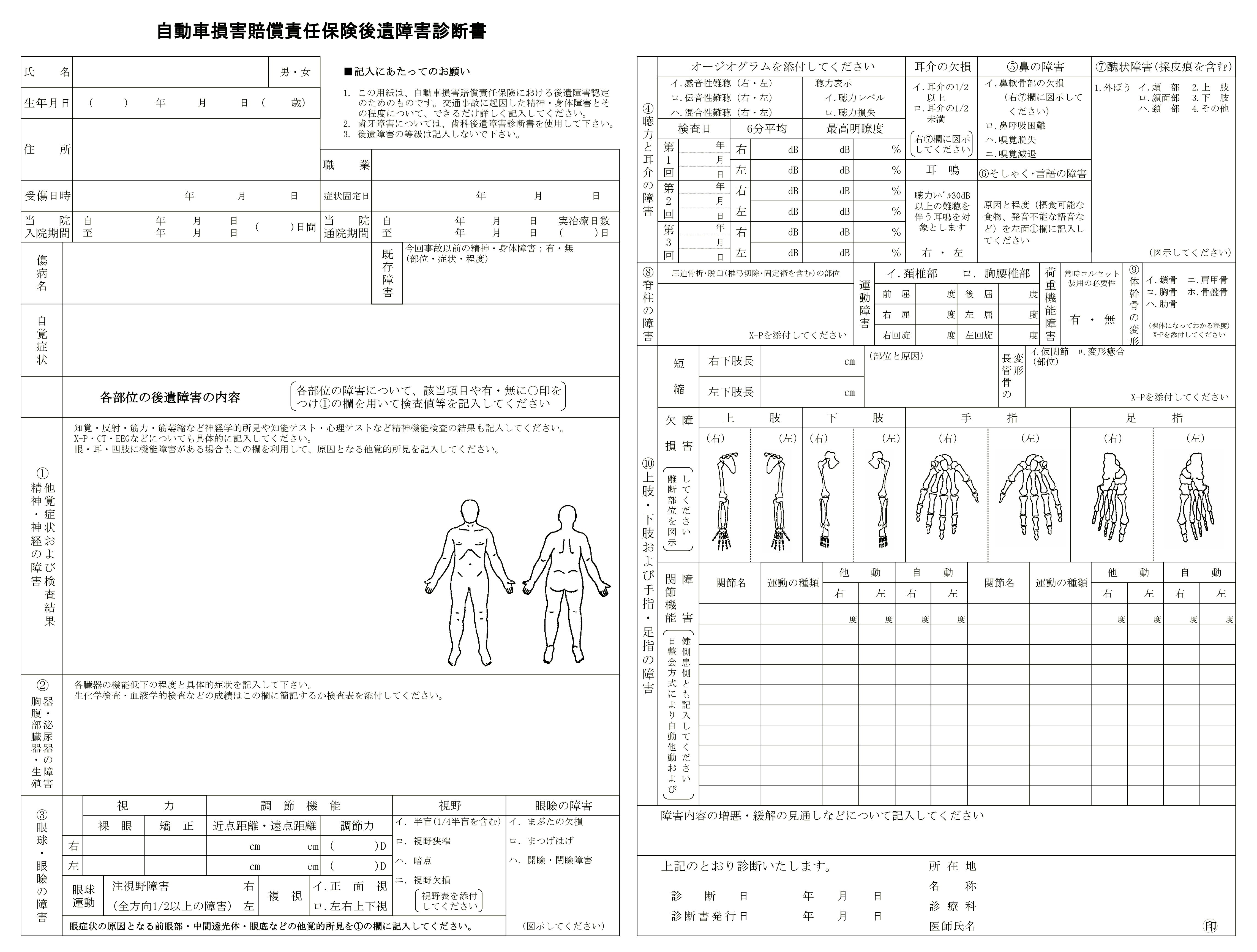

後遺障害診断書は、正式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん こういしょうがいしんだんしょ)」という名称です。

後遺障害診断書は、自賠責保険から支払われる賠償金額を決めるために、損害保険料算出機構が後遺障害等級を認定する際の判断資料のひとつです。

適正な後遺障害診断書を作成すると、適正な等級認定が受けられ、その結果「逸失利益」も「後遺障害慰謝料」も請求できるようになります。

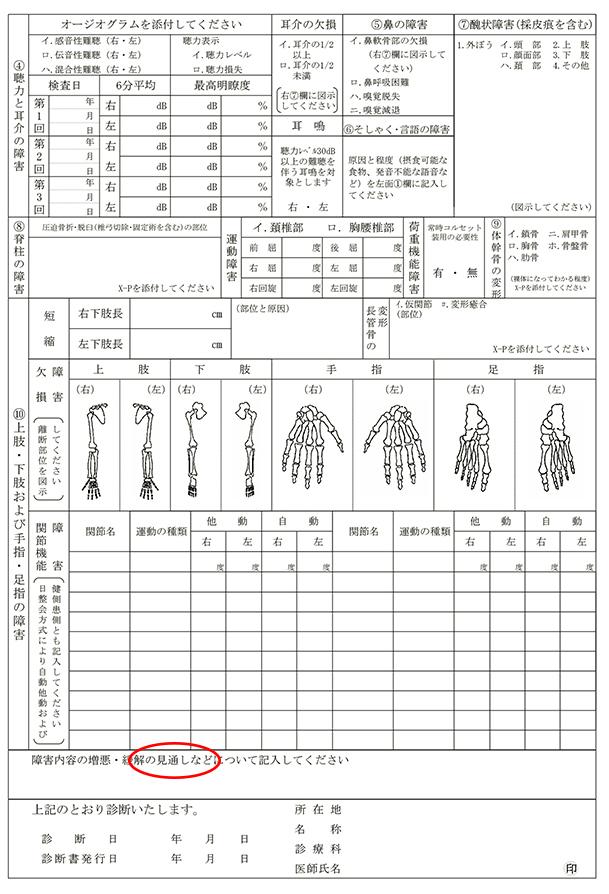

後遺障害診断書には、交通事故被害者の怪我と治療に関する詳しい情報が記載されています。

主な記載内容は下記のとおりです。

各項目の詳しい記載例や見方、伝え方は後ほど解説致します。

なお、書式のサイズはA3と自賠責で定められています。提出先は相手の自賠責保険となります。

後遺障害診断書の作成には、一般的に5,000円から10,000円程度の料金が発生しますが、この費用は医療機関や医師によって異なる場合があります。

また、診断書の作成に関わる費用は、交通事故による損害賠償請求のプロセスにおいて、補償の範囲内でカバーされることが多いです。保険会社との示談交渉において、診断書作成にかかった費用を賠償請求の一部として提示することができます。

ただし、後遺障害等級に認定されない場合、自己負担になることを、念頭においておく必要があります。

後遺障害診断書には専用の用紙があり、後遺障害の内容別に記載欄が決まっています。

後遺障害診断書の書式は、下記からダウンロードできます。

また、保険会社から請求して送ってもらうことも可能です。

後遺障害診断書を誰にどこで書いてもらえばよいでしょう。

一般的にはこれまで治療を受けていた病院で、担当の医師*に後遺障害診断書の作成をお願いするのが通常です。

*整形外科の医師であることが多いですが、症状によっては眼科や歯科のケースもあります

なお、整骨院は医師がいないので、後遺障害診断書を作成することはできません。

むちうち症状の緩和等のために整骨院に通っている人は注意をしましょう。

また、後述しますが、医師にとりとめもなく話すのではなく、症状の伝え方に工夫をする必要があります。

後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは「症状固定」の後です。

例えば、むちうちの場合だと事故から6カ月程度治療を続け、これ以上通院して良くならないと医師が「症状固定」と判断した後に、後遺障害診断書を作成します。

また、後遺障害診断書は、依頼からおおよそ1〜2週間程度の作成期間で完了します。

完成してもすぐに保険会社へ提出せず、自分自身でその記載内容をしっかりとチェックするようにしましょう。

後遺障害診断書は、医師によって書かれる「診断書」であり、医師に自覚症状を伝えて、医師に書いてもらうという形になりますので、患者自身が書くものではありません。

しかし、適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、被害者である患者自身も後遺障害診断書の書き方や何を記載すべきか、どのような症状を伝えるべきかを絶対に知っておく必要があります。

ここでは、典型的な交通事故(特に追突事故)による「むちうち症」を例に取り、後遺障害診断書の3つの記載欄についての書き方や記入例を見てみましょう。

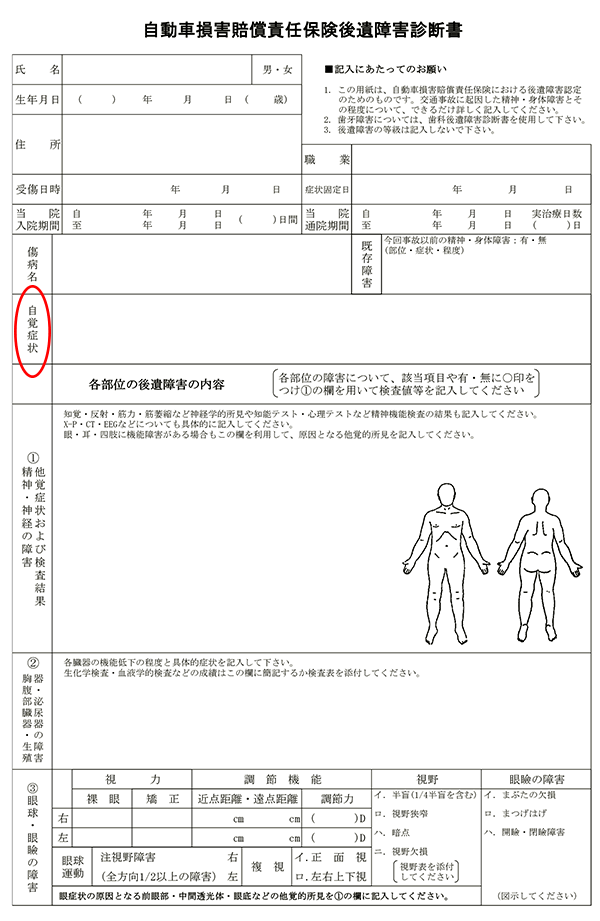

自覚症状の内容と程度は患者本人にしかわかりません。そのため、伝え方が重要です。

そして、自覚症状の有無、内容、程度は、後遺障害等級認定のベースとなる重要な判断資料です。

例えば、むちうち症で14級が認定されるためには、自覚症状が医学的に説明可能であることが要求されますし、12級が認定されるためには、自覚症状と他覚所見(レントゲン等の画像など)が一致していることが必要です。

むちうちの自覚症状は医師にもわからないことですから、できるだけ詳しく、すべての症状を伝え、しっかりと記載してもらうことが必要です。

しかし、医師によっては、患者が訴えている症状の一部しか記載してくれず、例えば「頸部痛など」と省略されてしまうことがあります。

そこで、自覚症状とその内容、程度についてメモを作成して、医師に渡し、後遺障害診断書の作成にあたって参考にしてもらうこともひとつの方法です。

医師によっては、別紙としてそのメモを診断書に添付してくれる場合もあります。そうなれば、ただのメモでも立派な後遺障害診断書の一部となります。

| NG例 | 頸部痛等 |

|---|---|

| OK例 | 頸部痛、右肩痛、右腕痺れ、腰痛 |

自覚症状しかないむちうち症の場合、14級が認められるには、事故直後から一貫した症状が連続していることを伝えることが必要です。

「初診時から頸部痛が継続」などと、事故から今まで同じ症状が続いていることが明確になるよう、後遺障害診断書に記載してもらえればベストです。

しかし「当医院受診、2週間後から右肩痛」などの記載の場合は、後々問題になるケースがあります。

なぜなら、症状の一貫性を疑われて事故との因果関係を否定され、後遺障害を認めてもらえなくなる可能性があるからです。

| NG例 | 頸部痛、当医院受診2週間後から右肩痛 |

|---|---|

| OK例 | 初診時から頸部痛が継続 |

痛みを伴う後遺症の場合、後遺障害とされるには、常時痛みが残っていることが必要であり、時々痛いというだけでは14級も認められません。

「長時間歩行時に頸部痛」や「雨天時に頸部痛」という後遺障害診断書に記載は、それ以外の場合は痛みがないと受け取られてしまう危険があります。

「長時間歩行時に特に痛みが強まる」とか「雨天時にはより痛む」などの表現が望ましいでしょう。

| NG例 | 「長時間歩行時に頸部痛」、「雨天時に頸部痛」 |

|---|---|

| OK例 | 「長時間歩行時に特に痛みが強まる」、「雨天時にはより痛む」 |

症状によっては、どのように痛むのか、どのように痺れるのかといった内容についても、後遺障害診断書に記入してもらうべき場合があります。

症状固有の表現や伝え方が必要だとして、後遺障害を否定された以下のような裁判例があります。

東京地裁平成16年2月27日判決

むちうち症と同じく末梢神経の外傷によって疼痛が起きるRSD(反射性交感神経萎縮症)という後遺障害の有無が争われた裁判例で、「『やけるような』、『切り裂かれるような』、『うずくような』、『ジンジンする』、『ひりひりする』と表現される」RSDに特有の痛み(灼熱痛)の記載がカルテにないこと等を理由として、同疾患の後遺障害を否定されました。

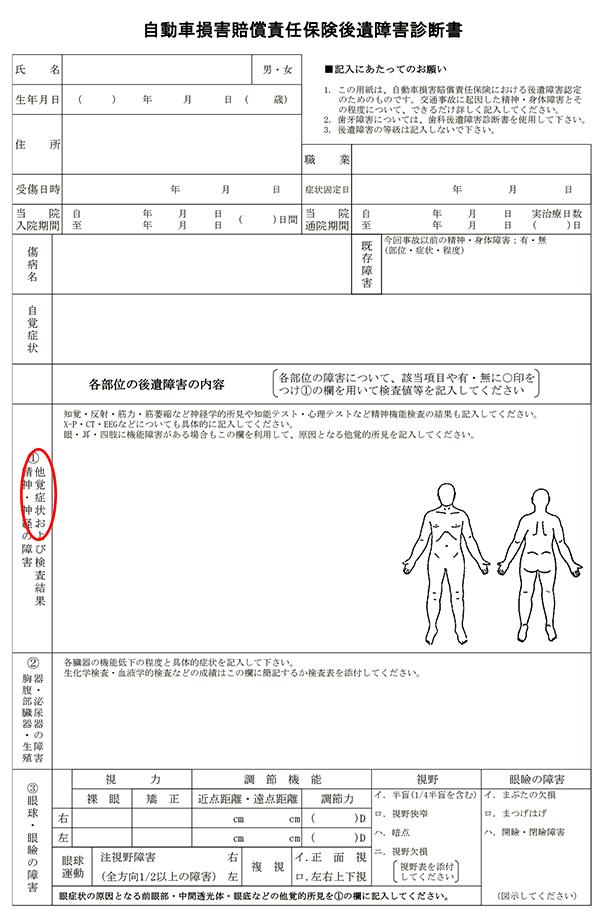

次に、後遺障害診断書に「精神・神経の障害、他覚症状及び検査結果」と記載されている欄の実例です。

他覚症状とは、医師が医学的知識に基づき症状の存在を確認した場合を言います。むちうち症で後遺障害12級の認定を受けるためには必須の条件です。

この欄には、症状を確認した医師の所見(他覚所見)と、その「根拠」を記載します。

根拠とは、X-P(レントゲン)、CT、MRIなどの画像や各種の神経学的検査(※)の結果(神経学的所見)です。

画像が根拠となる場合は、その読影結果をここに記載し、画像自体も資料として損害保険料算出機構から要求されます。

神経学的検査が根拠となる場合は、検査結果を記載します。通常、検査結果が症状の存在を示す場合は「陽性」、そうでない場合は「陰性」と記載されます。

しかし、医学の知識のない患者がこの欄を読み解くことは困難ですので、弁護士にチェックをお願いすることをお勧めします。

※神経学的検査とは、受傷部を動かしたり、圧迫したりして痛みの有無を見たり、刺激を与えて反射反応の有無、程度を観察したり、筋力の低下を測定するなどして、神経の異常を調べる医学的手法です。

最後に後遺障害診断書の「障害内容の増悪・緩解の見通しなどについて」の箇所についてですが、この箇所に「回復の見込みあり」などと記入することはNGです。

「後遺障害診断書作成時における残存した症状について、治癒見込みなし」、「症状は固定と判断」、「症状が長期にわたり継続、残存と思料す」などの記載が望ましいでしょう。

| NG例 | 治癒、症状軽快し治療中止、回復の見込みあり、緩解(寛解)見込み、緩和もあり得る |

|---|---|

| OK例 | 治癒見込みなし、症状は固定と判断、症状が長期にわたり継続、残存と思料す |

では、医師に後遺障害診断書の作成をお願いするとき、もらい方には、どのような点に気をつけることが必要でしょうか。診断書のもらい方のポイントを確認して参りましょう。

後遺障害診断書作成をしてもらうにあたっては、認定に必要な「検査」を受けておく必要があります。

認定を受ける症状や期待する等級によっては、レントゲンやMRI、CTといった画像所見に加え「神経学的検査」が必要な場合もあります。

もらい方≒伝え方と言っても過言ではありません。

伝え方には気をつけて、医師の診断した内容には意見をしないことが無難です。

医学の知識のない素人が医師と論争しても無意味ですし、怒って診断書をちゃんと書いてくれなくなる場合もあります。

ただ、素人である患者が、専門家である医師に質問して、説明をしてもらうことは何ら問題はありません。

後遺障害診断書が出来上がったら、被害者自身が内容に間違いや記載漏れがないか確認することも必要です。

もし、誤記や記載漏れがあったら訂正・追記をお願いすべきです。

しかし、後遺障害診断書の記載を依頼しても、快く応じてくれる医師ばかりではありません。

詳しくは下記記事で解説しますが、書いてくれない場合はまず弁護士に相談をする必要があります。

では、下記のような不安や心配がある場合は、どうすればいいのでしょうか?

現在、多くの弁護士事務所で後遺障害診断書のチェックなどを含めた後遺障害等級認定のサポートをしています。

後遺障害診断書をこれから作成する場合は、事前に弁護士に相談してみましょう。

多くの医師は、後遺障害診断書の書き方については素人です。

医師は病気やケガを治す専門家であって、書類を書く専門家ではないためです。

しかも、「後遺障害」や「症状固定」は、医学の概念ではなく、損害賠償分野に特有の法律概念です。詳しくない医師がいることは当たり前です。

「後遺障害等級認定」は法律上の制度であり、医師の専門外なのです。

弁護士事務所では、自覚症状の聞き取り調査や、必要な検査を受けているのかといったチェックが行います。

その上で、医師に作成要領を提出することで、後遺障害診断書の作成の際に参考にしてもらえます。弁護士が個別の事情に応じた具体的な対応やアドバイスをしてくれるので、弁護士に依頼するのが肝要です。

すでに後遺障害診断書を作成済みの場合も、弁護士に記載内容をチェックしてもらえます。

実は、後遺障害診断書の記載内容に問題がある場合、弁護士が被害者の代理人として、医師に対し、等級認定されるための条件や過去の事案などを丁寧に説明することで、後遺障害診断書を書き直してもらい、期待通りの等級認定を受けられたケースが数多くあるのです。

また、認定に必要な検査がなされていない場合、検査をお願いする依頼書を作成してくれたりと、後遺障害等級認定に向けて、大きな味方となってくれるので、ぜひ弁護士に依頼してみましょう。

もし、期待する等級認定が受けられなかった場合には、医師の意見書や治療経過報告書、その他の裏付け書類などを取り付けて異議申し立てを行ってくれます。

最終的には、裁判まで視野に入れたサポートを受けることができます。

以上、自賠責保険会社の後遺障害診断書の書き方のポイントや、自覚症状の伝え方、書式のサイズ、どこでもらうか、ダウンロードできるか、作成料金、作成期間、書いてくれない理由等について説明しました。

交通事故で後遺症が残りそうで、後遺障害診断書が必要となる見込みの方は、お早めに弁護士に依頼されることをお勧めします。

後遺障害申請は、弁護士に依頼すると、被害者請求で確実に行ってくれたりと、被害者の大きな支えとなってくれます。まずは、交通事故の後遺症に強い弁護士に無料相談してみるとよいでしょう。