交通事故慰謝料の自動計算機【2024年最新おすすめ】

交通事故慰謝料シミュレーター|計算ツール 交通事故の慰謝料を自動計算機であり、シミュレーターできる計算ツールをご紹介…[続きを読む]

交通事故で転倒して手をついたり、ハンドルを握ったまま事故の衝撃を受けたりした後に、手首をひねると痛む、手首が動きにくいなどの症状がでる場合があります。

たんに捻挫と診断されていたときでも、実は「TFCC損傷」という怪我をしているかもしれません。

「腱鞘炎か軽度の捻挫かな?力が入らない。小指がちょっと痛いな・・・手をつくと痛い」と症状が気になっても、病院に足を運ばないと事故との因果関係が否定されて保険会社から慰謝料をもらえず、治療費の面でも大きな負担を強いられるケースも見受けられます。

ここでは、交通事故で手首の関節に痛みや運動障害が残った場合の後遺障害等級について解説します。

目次

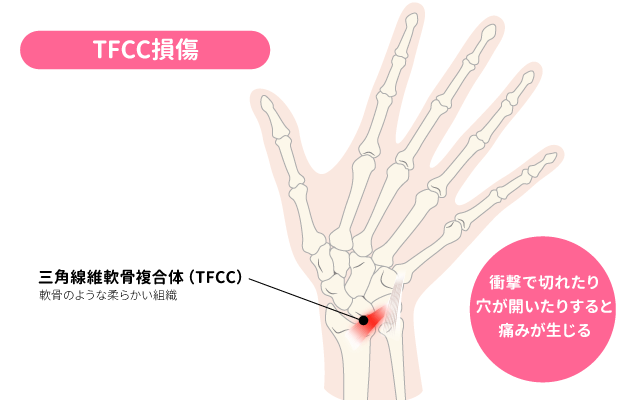

TFCCは、手首の骨と骨の間にある三角形をした軟骨組織などの総称で、「三角線維軟骨複合体」の英語名「Triangular Fibrocartilage Complex」の略称です。

このTFCCに、冒頭で述べた交通事故のような強い力が加わり傷ついたことをTFCC損傷と呼んでいます。

TFCCで後遺障害認定される可能性のある障害には、大きく以下の2つがあります。

上肢の機能障害とは、TFCC損傷を原因として、手首・前腕の運動に支障が残る場合を指し、自賠責保険で10級10号、12級6号の後遺障害等級が認定される可能性があります。

しかし、これらの等級認定を受けるには、可動域制限の厳しい基準があり、機能障害で等級認定を得ることはあまり期待できないのが実情です(もちろん、例外的に、回転制限の大きな重症例は別です)。

しかし、機能制限の基準に達していなくても、痛みの症状が残っているなら、次のとおり、末梢神経障害で後遺障害を認定してもらえる可能性があります。

この場合、以下2つの等級が考えられます。

| 等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級と14級の認定基準は、以下の通りです。

| 等級 | 認定基準※ |

|---|---|

| 12級 | 障害の存在が他覚的に証明できるもの |

| 14級 | 障害の存在が医学的に説明可能なもの |

12級の「他覚的に証明できる」とは、検査画像や各種検査結果を前提に、医学的知識に基づき、痛みの存在を証明できる場合です。

TFCC損傷では、MRIや関節造影によってTFCCの損傷を確認できれば、他覚所見ありと認められる可能性が高いでしょう。

※認定基準は、「交通事故損害額算定基準26訂版」日弁連交通事故相談センター本部347頁による

TFCC損傷は、MRI画像や関節造影で損傷が確認できるので、他覚所見は一応存在することになります。

画像で確認された損傷の内容、徒手検査の結果、患者の訴える痛みの自覚症状が、矛盾なく整合するならば12級に認定される可能性があるでしょう。

また、可動域制限が生じているなら、前述した機能障害の基準には至っていなくとも、痛みなど神経症状が発生していてもおかしくない状況の裏付けとなるので、12級の可能性はより高いと言えます。

他方、画像で損傷を確認できない場合は、少なくともTFCC損傷であるとは判断できません。

しかし、この場合でも、治療の経過から、患者の訴える痛みの自覚症状が単なる「故意の誇張」ではないと言える場合、端的に言えば詐病や心因的なものではなく、事故によるものと医学的に説明できる場合には、14級が認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的、肉体的な苦痛を賠償するものです。

この基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。

後遺障害慰謝料と後述する後遺障害逸失利益の労働能力喪失率をまとめると下表の通りとなります。

| 等級 | 後遺障害慰謝料 | 労働能力喪失率 | ||

|---|---|---|---|---|

| 自賠責基準 | 任意保険基準(※) | 弁護士・裁判基準 | ||

| 12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 | 14% |

| 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 | 5% |

※ 任意保険基準:公表されていないため、旧任意保険統一支払基準を参考に記載しています。

逸失利益とは、被害者が将来得られたはずなのに、交通事故の後遺障害慰のために得ることができなくなった収入のことです。

被害者が事故にあう前の働く力(労働能力)を100%として、後遺障害によって労働能力が失われ、それに見合う収入を得ることができなくなったと考え、その賠償を請求することが認められます。

失われた労働能力の割合(労働能力喪失率)は、自賠責保険により、各後遺障害等級に応じた数値が定められています。

後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。

「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」の一覧表は、以下の国土交通省のサイトからダウンロードすることができます。

国土交通省:「就労可能年数とライプニッツ係数表」

上記の計算式で逸失利益額を計算してみましょう。同じ条件で、後遺障害認定等級のみ上が12級、下が14級となっています。

後遺障害等級12級の場合

逸失利益=500万円×14%(12級の労働能力喪失率)×20.389(ライプニッツ係数※)

=1427万円2300円

後遺障害等級14級の場合

逸失利益=500万円×5%(14級の労働能力喪失率)×20.389(ライプニッツ係数※)

=509万円7250円

2020年31日以前に発生した事故については、15.803で計算

同一の条件で比較すると、12級の逸失利益は、14級の逸失利益の2.8倍です。労働能力喪失率の違いがそのまま賠償額に反映されます。もちろん非該当となれば、逸失利益はゼロです。したがって、より高い後遺障害等級の認定を得ることがいかに重要であるかがわかります。

もちろん、後遺障害慰謝料や逸失利益の他に、治療費や入通院慰謝料、休業損害などの請求も可能です。

ご自分の入通院慰謝料などが気になる方は、以下の慰謝料相場シミュレーションで実際に計算してみましょう。

TFCC損傷では、保険会社が事故との因果関係を疑い、訴訟で争われることがあります。それには以下のような理由があります。

まず、TFCC損傷と交通事故との因果関係が否定されたてしまった裁判例とその対策を考えてみましょう。

交通事故との因果関係を否定した裁判例1.

東京地裁平成27年12月16日判決

車両同士の軽微な接触事故で、事故から一ヶ月後になって初めて手首の症状を訴えた被害者に対して、

以上のことを理由として事故との因果関係を否定しました。

事故後、手首に異常を感じたらできるだけ早く受診すること、その際、TFCC損傷の可能性も念頭に、レントゲンだけでなく、念のためにMRI検査を実施してもらうことが事故との因果関係を証明するには重要なのです。

交通事故との因果関係を否定した裁判例2.

大阪地裁平成28年12月8日判決

自賠責保険でTFCC損傷による12級の後遺障害等級認定を受けた被害者に対して、

という理由から交通事故と後遺障害の因果関係を否定しました。

この被害者の場合、実際は交通事故によるTFCC損傷だったのかも知れません。しかし、スポーツや日常の行動がTFCC損傷の原因となり得るうえに、事故の1ヶ月前に同じ診断を受けた事実がある以上、事故との因果関係を立証することは極めて困難です。

しかし、事故後に疑われる状況を作らないように注意することは可能です。事故にあって、手首に異常を感じたなら、スポーツや手首に負担をかける行動は避けるべきでしょう。

一方で、自賠責保険でTFCC損傷が14級と認定された場合でも、裁判所によって通常の14級よりも高額の賠償が認められるケースがあります。

自賠責保険の基準では、後遺障害逸失利益を決める労働能力喪失率は14級では5%です。

しかし、機械的な取り扱いをする自賠責保険と異なり、裁判所では、後遺障害の内容はもとより、被害者の性別、年齢、職業の内容、生活状況など、あらゆる事情を総合的に考慮して喪失率を決めます。特に重視されるのは、実際にどのような支障が生じているかという損害の実態です。

実際に以下のような裁判例があります。

自賠責を超えた喪失率を認めた裁判例

仙台地裁平成27年12月17日判決

自賠責保険で14級の認定を受けた整体師に対して、

として、14級の5%を大きく超えて、12級と同様の14%の喪失率(67歳までの30年間)を認めました。

このように、画一的な処理を行う自賠責保険に比べて、訴訟では、個々の被害について詳細な実態を主張して、救済を求めることが可能です。

TFCC損傷では、交通事故との因果関係が疑われる可能性があります。事故後は、MRIなど必要な検査を受け、症状が出た後はスポーツや手首に負担がかかる行動を避けるように注意することが必要です。

それでもTFCC損傷で自賠責保険の等級認定の結果に不満がある場合は、あきらめてしまう前に、弁護士に相談して、訴訟でよりより結果を勝ち取れる可能性がないかどうか、よく検討されるべきです。

参考文献

「新訂版・労災保険後遺障害診断書作成手引」公益財団法人労災保険情報センター

「後遺障害入門 認定から訴訟まで」弁護士小松初男外編 青林書院発行

「後遺障害等級認定と裁判実務 訴訟上の争点と実務の視点」弁護士高橋真人編著 新日本法規発行

「弁護士専門研修講座・交通事故の法律相談と事件処理」東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編