交通事故と逸失利益|もらえる場合・もらえない原因等わかりやすく解説!

交通事故で後遺症が残ったとき、損害賠償金の大きな部分を占めるのが、「後遺障害逸失利益」です。ただ、「逸失利益」という…[続きを読む]

交通事故の加害者や加害者の保険会社との交渉による示談金や慰謝料の受け取りに際して、被害者が具体的にどれだけの金額を受け取ることができるのかは非常に重要なポイントです。

この記事では、2023年の交通事故における示談金・慰謝料の相場について、むちうちなどの人身事故と物損事故の場合に分けて紹介します。

初めての交通事故の場合、どれだけの示談金が適正なのかがわからずに困惑することもあるでしょう。

しかし、事故のタイプや怪我の程度によって示談金の相場は異なります。したがって、提示された示談金額と相場を比較して、適切な判断をする際の参考にすることをおすすめします。交渉においては、公平な示談金の合意を得るためにも注意深く対処することが大切です。

目次

交通事故の示談金(じだんきん)とは、交通事故による損害の賠償金額を、当事者間で合意に基づき決定することを指します。通常、交通事故が発生した場合、被害者は自動車保険会社や相手方の保険会社に対して損害賠償を請求することがあります。

それでは、交通事故の示談金相場はどうやって決まるのでしょうか。

以下で、示談金相場に影響を与える要素を確認しましょう。

まず、交通事故の種類と被害者の怪我の程度によって、示談金相場が変わります。

交通事故の種類を分類すると、以下のようになります。

物損事故とは、被害者が怪我なしで、車などの「もの」だけが壊れた交通事故です。この場合、示談金はもっとも低額になります。

人身事故(軽症)とは、たとえば、軽い接触事故で軽いむち打ちや打撲の軽症を負い、怪我が比較的すぐに治るような場合と考えましょう。この場合にも、示談金はあまり高額になりません。

人身事故(後遺障害あり)は、交通事故で被害者が怪我をして、何らかの後遺障害が残ったケースです。この場合、後遺障害の程度によっては示談金が非常に高額になります。

死亡事故は、被害者が死亡したケースです。この場合の被害は大きく、示談金も非常に高額になりやすいです。

次に、被害者が働いていたかどうかによっても大きく示談金相場が変わります。

このことが影響するのは、上記の交通事故の種類の中でも下記の2つのケースです。

これらの交通事故では、被害者に「逸失利益」という損害が発生します。

逸失利益とは、将来にわたって得られなくなってしまった収入(減収分)のことです。

交通事故で後遺障害が残ると、身体が不自由になり、それまでのようには働けなくなります。すると、労働効率が下がって、本来よりも収入が落ちてしまうと考えられています。その減収分を、「逸失利益」として加害者に請求できるのです。

死亡事故の場合も、基本的な考え方は同じです。被害者が死亡すると、全く働けなくなるので完全に収入がなくなります。そこで、遺族が生涯年収に相当する金額を加害者に請求することができるのです。これが「死亡逸失利益」です。

逸失利益が認められるのは基本的に仕事をしていた人だけですが、将来就労予定だった学生や子供、家事労働をしていた主婦などでも逸失利益は認められます。

過失割合とは、交通事故当事者双方の事故結果に対する責任割合のことです。

被害者に過失割合があると、その分請求できる賠償金が減額されるので、最終的に受け取れる示談金が減ります。

たとえば、本来の損害額が1億円の場合でも、被害者の過失割合が3割なら7000万円の示談金しか受け取れませんし、被害者の過失割合が5割なら5000万円の示談金しか受け取れないのです。

しかし、過失割合10対0の場合は、本来の損害額1億円の示談金を受け取ることになります。

では、実際に交通事故の示談金の金額相場は、どのくらいになっているのでしょうか?まず、交通事故の種類ごとの相場をみてみましょう。

物損事故の場合、支払われる示談金の内容は、車などの物の修理費用が主となります。

代車費用や車の評価損、ペットの治療費などが認められるケースもありますが、高額ではありません。

物損事故の場合の示談金の相場は、だいたい数万円~30万円程度になることが多いでしょう。

ただし、個別のケースにおいて、これより高額な示談金が支払われることもあります。

次に、人身事故で被害者が軽症だったケースでの示談金相場をみてみましょう。

この場合、被害者に支払われるのは、治療費や通院付添費、休業損害や入通院慰謝料などが主となります。

示談金の金額は、受けた治療内容や被害者の過失割合などによっても異なりますが、だいたい数十万円~200万円程度までになることが多いでしょう。

ただし、治療期間が長引いた場合や休業損害が多額になる場合などには、示談金がこれより高額になる可能性も十分にあります。

人身事故で後遺障害が残った場合の示談金相場は、後遺障害の内容によって大きく異なります。

一番軽い14級の後遺障害が残った場合であれば、数百万円~多くても1,000万円程度までであることが多いです。14級になるのは、むち打ちで、自覚症状しかないケースなどです。

これに対し、重大な後遺障害が残って1級~3級程度が認定された場合には、示談金が1億円近くになることもあります。

このことからすると、交通事故で後遺障害が残った場合には、できるだけ高い等級の後遺障害認定を受けることが大切であるとわかります。

人身事故で、被害者が死亡した場合にも、示談金相場は高額になります。

この場合、被害者が生前に働いていたかどうかにもよりますが、示談金が1億円を超えるケースも珍しくありません。

以下が、交通事故の種類ごとの示談金相場のまとめです。

| 人身事故(軽症) | 数十万円~200万円程度 |

|---|---|

| 人身事故(後遺障害あり) | 数百万円~1億円 |

| 人身事故(死亡) | 数千万円~1億円以上 |

| 物損事故 | 数万円~30万円程度 |

被害者が仕事をしていた場合や、被害者の過失割合が低い場合には、上記の相場金額の中でも高額になりやすいです。

なお、物損事故ではなく、人身事故にまきこまれた被害者の方の場合は、下記の自動慰謝料計算機もあわせてご利用ください。

交通事故には、追突事故や交差点上の事故、歩行者と自動車の事故、バイク事故などいろいろなものがありますが、これらの事故の状況により示談金相場が異なるのでしょうか?

ここまでお読みいただいた方には分かっていただけるかと思われますが、こうした「事故の状況」そのものによって、示談金が決まるわけではありません。

どのような形態の事故であっても、被害者の怪我の程度が重くなれば示談金は高額になります。

ただ、被害者が重傷になりやすい事故のタイプはあります。

たとえば、「自動車と歩行者の事故」「バイク事故」などでは、被害者が重傷を負ったり死亡したりすることが多いので、示談金相場は高くなりやすいでしょう。

また、ひと言で「追突事故」といっても、さまざまなケースがあります。

追突事故で、被害者が死亡したり重大な後遺障害が残ったりしたら示談金は高額になりますし、軽症で済んだら示談金は安くなります。

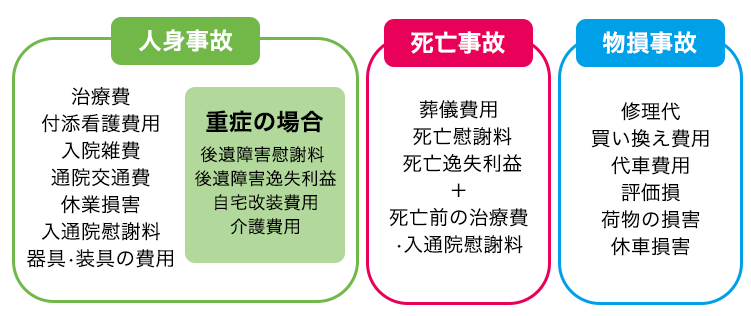

次に「示談金の内訳」について簡単に解説します。

示談金は「1つの損害」だけではなく、複数の損害が組み合わさったものなのです。

それぞれの交通事故における、示談金の内訳を簡単に確認しましょう。

なお、示談金と慰謝料を混同してしまう方もいるようですが、慰謝料は示談金の一部です。

慰謝料は交通事故に遭い怪我をしてしまったり、その治療をしなければならなかったりすることに対する精神的な負担を補うための賠償金になります。

人身事故(軽症)の場合の示談金には、以下のような内容の損害が含まれます。後遺障害が残っても残らなくても認められます。

後遺障害が残ると、上記の人身事故(傷害)の示談金に加えて、以下の損害が認められるケースがあります。

被害者が死亡すると、以下のような損害が認められます。

死亡事故であっても、即死せずに被害者がしばらく生きていたような場合には、治療費や入通院慰謝料など、人身事故(傷害)の示談金が併せて認められます。

物損事故の場合の示談金には、以下のような内容の損害が含まれています。

入通院慰謝料や治療費などは認められません。

以上のように、交通事故の示談金には、交通事故の種類や被害者の怪我の程度などによって異なる相場がありますが、必ずしも相場通りの納得できる示談金を受け取れるとは限らないので注意が必要です。

たとえば、追突事故で後遺障害が残っても、提示される示談金が30万円というケースがあります。

中には死亡事故でも示談金は0円だ、払わない、と言われるケースもあり、納得できない人もいらっしゃることでしょう。

これは、被害者が示談金相場を把握せずに、自分で加害者の保険会社と示談交渉を進めてしまうことが原因です。

被害者が自分で示談交渉をすると、後の項目で説明するように、低額な「任意保険基準」が適用されて示談金が減らされてしまいます。また、加害者の保険会社から高い過失割合をあてはめられて示談金が減額されるケースも多いのです。

死亡事故などでは、被害者の遺族が示談交渉をしないままに損害賠償請求権(示談金をもらう権利)が時効になってしまう例もありえます。

納得いく相場に従った示談金をきちんと受け取るためには、弁護士に相談をして、自分の権利をしっかり把握することが大切です。

では、交通事故に遭ったとき、示談金をなるべく増額するためにはどうしたら良いのでしょうか?

以下で、必ず押さえておくべき重要なポイントをご紹介します。

当然のことですが、交通事故の示談金の相場や計算方法を正しく理解することが重要です。

交通事故の示談金の相場や自分のケースで発生する損害の内訳、弁護士基準による正しい計算方法などを知っておきましょう。

こういった知識があると、加害者の保険会社から低額な示談金を提案されても根拠を持って断ることができます。

また、正しい知識があれば、自分の方から積極的に「このように計算すべきでは?」と提案・交渉することも可能です。

交通事故の示談金相場は、弁護士に示談交渉を依頼するかしないかで大きく変わります。

それは、弁護士に示談交渉を依頼すると、示談金の計算の際「弁護士基準」が適用されるからです。

弁護士基準は、弁護士が示談交渉をするときや、裁判所が交通事故の損害賠償金を計算するときに利用される基準です。法的な根拠のあるもので、金額的にはもっとも高額になります。

上記の「示談金相場」としてご紹介した金額は、すべて弁護士基準によって計算したものです。そして、交通事故の被害者は、本来弁護士基準で計算した金額の示談金を受け取る権利があります。

しかし、被害者が自分で加害者の保険会社と示談交渉をするときには、より低額な「任意保険基準」を適用されてしまいます。任意保険基準は、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときに使用する基準で、これによって示談金を計算すると弁護士基準よりも大幅に低くなってしまいます。

たとえば、後遺障害が残ったときに支払われる後遺障害慰謝料は、任意保険基準で計算すると、弁護士基準の2分の1〜3分の1程度にまで減額されてしまいます。

よって、被害者が自分で示談交渉をすると、正当な示談金相場(弁護士基準)に従った示談金を受け取れなくなってしまうのです。

きちんと法的に認められた相場の示談金を受け取るためには、示談交渉を弁護士に依頼しなければなりません。弁護士費用がかかると思われ躊躇する方もいらっしゃいますが、実際に弁護士に依頼すると大きく示談金がアップするので、弁護士費用を支払ってもそれ以上の利益を得られるケースが多いです。

示談金をアップさせるためには、被害者の過失割合を減らすことも重要です。そのためには、交通事故の状況を正確に把握して、適正な過失割合の基準をあてはめなければなりません。

交通事故では加害者が交通事故の状況について虚偽を述べる場合も多くみられますが、そういったケースでは「実況見分調書」を取り寄せたり、ドライブレコーダーの映像を分析したり、目撃者の証言を得たりするなどして、被害者の言い分が正しいことを証明しなければなりません。

また、判例タイムズなどの書籍を確認して、交通事故ごとの適正な過失割合の基準を知り、それをあてはめて正しい過失割合を認定することも重要です。

被害者が自分一人で対応すると、どうしても知識不足で不利になり、本当は10対0なのに、加害者の保険会社の言うままに高い過失割合を割り当てられてしまいがちなので、過失割合に不満があるなら弁護士に対応を相談しましょう。

交通事故で何らかの後遺症が残ったら、必ず後遺障害認定を受けましょう。

後遺症が残っても後遺障害認定を受けないと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が支払われないので、示談金が大きく減らされてしまうためです。

また、後遺障害の慰謝料や逸失利益は「等級」によって大きく変わってくるので、示談金をアップさせたいときには、なるべく高い等級を目指す姿勢が重要です。

後遺障害等級認定の手続きは複雑で、成功させるには専門的なノウハウや知識が必要となります。被害者が自分で申請をしても納得できる結果を得られないケースも多いので、やはり交通事故に強い弁護士に対応を依頼すべきです。

交通事故の被害に遭った時に慰謝料をできるだけ多くもらうためのポイントについて解説します。

以上のように、交通事故の示談金相場は、交通事故の種類や被害者の怪我の程度、過失割合の大きさ、逸失利益の有無などにより大きく変わってきます。

また、弁護士に示談交渉を依頼するかどうかによっても金額が異なります。

弁護士に依頼すると弁護士基準が適用されて、後遺障害認定も受けやすくなり、適切な過失割合が適用されるので、さまざまな意味合いにおいて示談金が増額されます。

交通事故に遭って適切な示談金を獲得したい場合には、必ず交通事故に強い弁護士を探して、示談交渉を依頼しましょう。