人身事故と物損事故の罰金と違反点数を完璧に知っておく!【2024年最新】

人身事故・物損事故を起こした場合、どのように違反点数が累積し、罰金の金額相場はいくらになるのか、罰金なしの場合はない…[続きを読む]

交通事故で、自分は何も悪いことはしていない、運転ミスもないと信じているのに、事故でむちうちなどの怪我をして、示談交渉の際、加害者側の保険会社から、「過失割合は9対1で、被害者にも1割の過失があります」と告げられるケースがあります。

これほど心外なことはありませんが、保険会社の担当者は、「過失割合の数字は、事故のパターン毎に決まっている」と言い張ります。

この記事では、Yahoo!知恵袋でも話題の、むちうちなどの怪我をして過失割合9対1と告げられた被害者の疑問にお答えします。示談金相場、代車費用、治療費や修理費相場、廃車や全損の場合、納得いかない場合などについてお答えします。

なお、加害者の方が行政処分を受ける時に「専ら」か「専ら以外」で加点される点数に差がありますが、その基準について公安委員会は明確に公表していません。つまり民事上の「過失割合」と「公安委員会の判断」は必ずしも一致するとは限りません。

そのため9対1なら必ず専らになるとは言えません。ただ、多くの場合は専らになるケースが多いと推測はされます。詳しくは下記記事をご参考ください。

人身事故にまきこまれて、むちうちなどになった被害者の方は、このような疑問を持たれる方はとても多いのです。納得いかない人も多いです。何故、そんなことになってしまうのか? 以下では、例をあげて具体的に説明しましょう。

設例です。

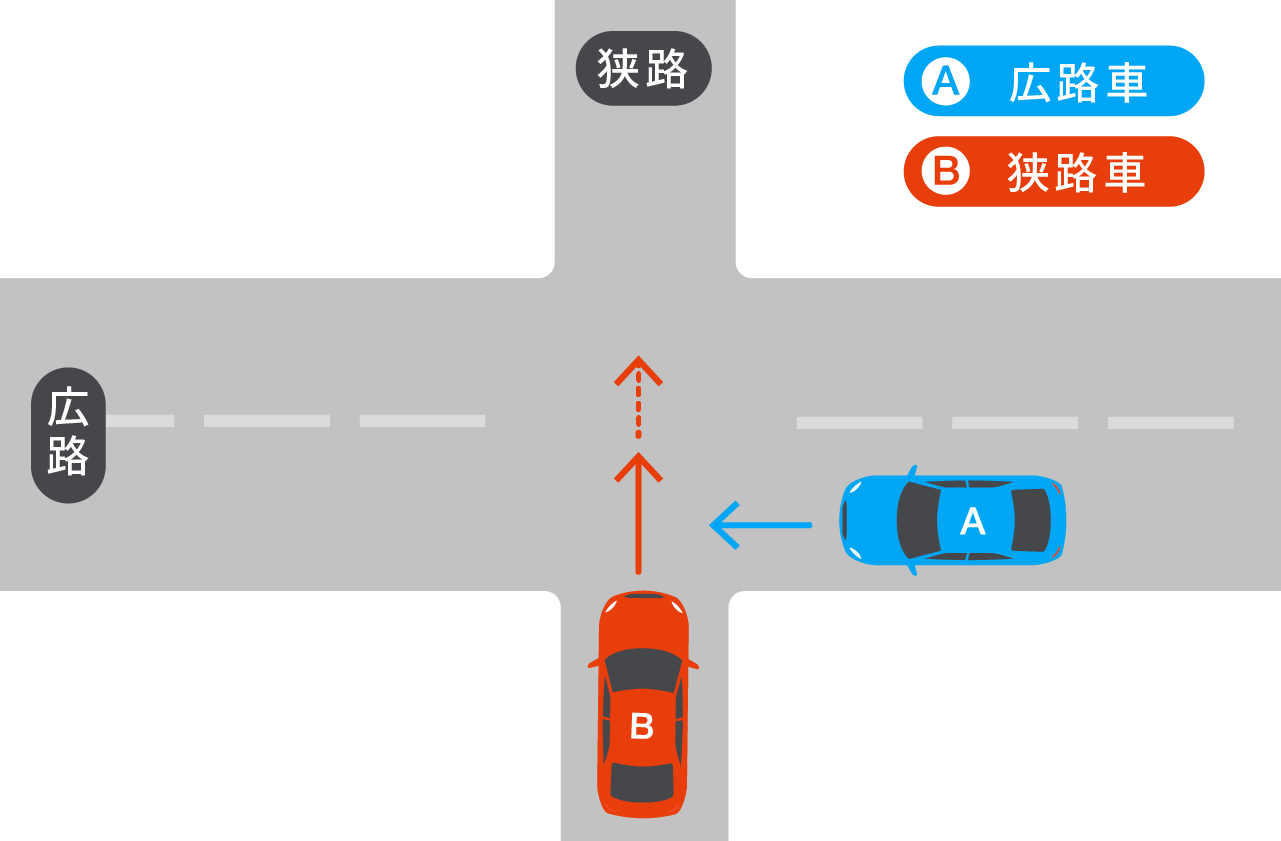

Aさんの車(青い車)は、片側一車線の道路(「A道路」とします)を東方向から西方向に向けて走行していました。

Aさんが信号機のない交差点にさしかかったところ、交差する道路(「B道路」とします)の南方向(Aさんから見ると向かって左方向)から交差点に進入してきたBさんの車(赤い車)と出会い頭に衝突してしまいました。

A道路の方が広い道路であり、また、B道路は狭い路地で見通しも悪いです。

事故後、Aさんが友人に相談すると、友人は、「A道路の方が広いのだから優先道路であって、B道路側は少なくとも徐行する義務があるはずだよ。しかし、Bは徐行も一時停止もしていないのだから、Bの過失が100%で、Aの過失は0%だよ。」と説明しました。

たしかに、Aさん自身も、広い道路が優先道路だと習った記憶がありました。そこで、B側の保険会社との示談交渉で、自分には過失割合はなく、「10対0」だと伝えました。

ところが、保険会社は「9対1」だと主張して譲りません。何故でしょうか?

A道路の幅員が明らかに広い場合には、B道路を通行する車両は、A道路の進行を妨害してはならない義務(道路交通法第36条第2項)があり、交差点に入ろうとする場合には徐行する義務(同条第3項)もあります。

しかも、道路交通法は、見通しのきかない交差点を通行する場合には、優先道路を通行する者を除いて、徐行義務があるとも定めており(同法第42条1号)、このケースのBには徐行義務があり、他方、Aには徐行する義務はないことは明らかです。

つまり、狭い道から、見とおしのきかない交差点に進行したBには、二重の意味で徐行する義務があったわけです。

Aさんが過失「0」だと主張するのも当然のように思えます。

ところが、このケースの過失割合の基本は、保険会社の主張するとおり、「9対1」なのです。

その理由は、優先道路を通行するAさんに徐行する義務はないとしても、交差点を通過する際には、特に他の車の動静に注意して、できる限り安全な速度と方法で走行することが義務づけられていることには変わりはないからです(同法36条第1項第4号)。

過失割合の判断基準が掲載されている代表的な本に通称「緑本」(※)があり、実務では事実上スタンダードとなっています。

この本の内容にしたがって解説すると、Aさんにも、前方不注視や若干の速度違反などの、「何らかの過失が肯定されることが多い。ここでは、上記のような通常の過失を前提として、基本の過失割合を設定している」とされています(緑本223頁)。

保険会社は、これを根拠に「9対1」を主張していたわけです。納得いかない人も多いでしょう。

※正式名称「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5判」東京地裁民事交通訴訟研究会編

保険会社は「この事故のパターンでは、Aさんにも1割の過失がある」「残念ながら、交通事故である限り、一方の過失がゼロというのはありえないのです。我慢してください。」と往々にして結論が動かないかのように説明します。

しかし、これは正しい説明ではありません。

先の緑本の説明から明らかなとおり、この「9対1」という基本過失割合は、優先されるAさん側にも、「前方不注視」や「若干の速度違反」など「何らかの過失」があることが前提だからです。

Aさんに全く何の落ち度もない場合でも1割の過失割合を認めると言う意味ではありません。

したがって、例えば、Aさんが法定速度内で走行し、前方不注視などの過失もなかった場合には、当然に過失割合は「10対0」です。

保険会社は、その事故パターンにおける基本過失割合の数値だけを振りかざして交渉することが間々あります。

ですが、基本過失割合の数値には、必ずその数値とした根拠があり、緑本をよく読めば、その根拠は必ず記載されています。数値の前提となっている根拠が崩れれば、過失割合は変わってくるのです。

したがって、保険会社の話に騙されないためには、緑本を入手して該当箇所やその前後をじっくりと精査する必要があります。

緑本は、大きな図書館であれば閲覧、貸出が可能ですし、ネット通販で購入することもできます。税抜き5,000円と高額ですが、過失割合は交通事故の損害賠償額を大きく左右しますから、5,000円で適正な賠償金を受け取ることができるなら、安い経費です。

「読んで見たが難しい……」という場合は「交通事故に強い弁護士」、またむちうちなどになって納得いかない場合は「事故のむちうち問題に強い弁護士」に依頼するのが一番楽で良いでしょう。

過失割合が9対1であれば、請求できる事故の損害を賠償する示談金の額は「総額の90%」となります。納得いかない場合も、原則このとおりになります。

過失割合は、損害賠償額の全体を対象とするため、慰謝料でも、車の修理費でも同じく総額の90%を請求することとなります。

人身事故の計算なら、以下のシュミレーターで出すことができます。

ただし、人身事故の示談金(むちうちの治療費や慰謝料など)のうち、自賠責保険が負担する部分については、被害者の過失割合が1割の場合でも、過失相殺は適用されません。

自賠責保険制度は「被害者保護の制度」だからです。

自賠責と任意保険にはこのように過失割合の点において違いがあります。

では、修理費も自賠責保険から100%請求できるのか?と考えがちですが、そうではありません。

自賠責保険においては、物損の修理代は補償の対象外とされます。その理由は、自賠責保険が主に被害者の「人身的損害」を補償するための保険であるためです。

人身的な損害は上記に書いた通り、治療費や慰謝料などになります。

では、修理費はどこから補償されるかというと事故相手自身か、多くの場合は事故相手が加入する「任意保険会社」から請求することになります。

そのため、修理費は総額の90%までしか請求することはできないのです。

上述の修理費用と同様に、代車費用についても総額の90%を請求することができます。

ただし、修理費用とは異なり、保険会社は被害者に過失がある場合には代車費用の支払いを拒否する可能性があることに留意する必要があります。

しかし代車費用を請求する権利は被害者にはあります。代車をする必要性がある場合は必ず、保険会社との交渉を適切に行い、代車費用の請求を確実にすべきです。

なお、ディーラーなどから無料で代車を借りることができる場合がありますが、この場合は、当然ながら代車費用を保険会社に請求することはできません。

全損になり、修理が不可能となり廃車とする場合については、対象車両の現在の価格分の90%を請求することができます。

しかし、廃車ではなく、修理をしたいとするケースもあるでしょう。

この場合は、修理するための費用が、車の時価総額以上の金額になってしまう場合は、修理代と同等の金額ではなく、その車の時価総額分しか支払ってもらえないことに注意をしましょう。

また例外として、損害賠償問題が訴訟となった場合に裁判所に損害として認められる弁護士費用があります。

これは弁護士費用以外の損害に過失割合を適用し、算出された金額をベースとして、その10%~20%が弁護士費用と認定されますので、過失相殺の対象ではありません。

なお、代車費用についてお知りになりたい方は、是非、以下の関連記事もご一読ください。

例えば、先の例におけるAさんの場合、速度違反や前方不注視など、何らの過失もなかったから、基本過失割合である「9対1」の前提を欠いていると主張することが考えられます。

もっとも、示談交渉においては、保険会社がAさんの主張を簡単に受け入れる可能性は著しく低いと思われます。

また、訴訟となった場合、Aさんに1割の過失があることを主張、立証する責任は加害者側(保険会社側)に課されていますので、法律の理屈上は、Aさんは、自らの無過失を主張、立証する必要はないとされています。

ただし、実務は理屈どおりにしていれば勝てるものではありません。裁判官に味方になってもらうには、Aさんも積極的に自己の無過失を主張してゆくべきです。

また裁判官の頭にも、緑本の「9対1」という数値が入っていますから、例えば、本人尋問でAさんが「交差点に入るときに、後ろが気になって、ルームミラーをチラッと見ました」などとうっかり供述してしまうと、裁判官から「ルームミラーを見ていたという供述がありましたね。前方不注視で、やはり9対1です。」と言われかねません。実は、このようなケースは珍しくないのです。

過失相殺の問題に万全を期したいのであれば、交通事故に強い弁護士に依頼して、法廷対策を十分に行うべきでしょう。

仮にAさんにも何らかの過失が認められ、「9対1」が基本となる場合でも、B側の過失割合を加算する「修正要素の存在」を主張、立証することで、「10対0」とできる可能性があります。

例えば、設例の事故パターンでは、次の事実がB側の加算修正要素とされています。

著しい過失とは、脇見運転などの著しい前方不注視、スマホなどのながら運転、時速15キロ以上、30キロ未満の速度違反、酒気帯び運転などです。

重過失とは、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、過労・病気・薬物の影響などにより正常な運転ができないおそれがあった場合などです。

今回はYahoo!知恵袋やTwitterでも話題の、事故でむちうちなどになって、過失割合9対1の事情、治療費、修理費、示談金・慰謝料などについて解説しました。

保険会社から、過失割合「9対1」と告げられても、必ず1割削られてしまうわけではありません。反論の余地はおおいにあるのです。

是非、弁護士に相談してみてください。