交通事故の過失割合とは|相手のゴネ得?決め方は?おかしい場合は?

交通事故の被害者は、自分が受けた被害について相手方に対し、損害賠償を請求をできますが、自分の過失については減額されま…[続きを読む]

原付やバイク、自転車を運転中に、左折した自動車・トラックに巻き込まれて接触し、事故の被害にあってしまったときに、一番気になることは、怪我の治療や破損した車両の補償でしょう。

しかし、補償の額を交渉する際にも重要な要素となるのが、左折巻き込み事故の過失割合です。補償の額が互いの過失割合によって大きく変わってしまうからです。

交差点での左折巻き込み事故は、特にバイクや自転車の利用者にとって危険な状況として知られています。自動車、大型車がバイク、原付、自転車などを巻き込むことが特に多いため、死亡事故など重大な結果に繋がりやすいのが特徴です。

この記事では、左折時の巻き込み事故の過失割合について解説いたします。

目次

左折時の巻き込み事故の典型例は、文字通り、大型トラックが、交差点などを左折する際にバイクや原動機付自転車、自転車などを巻き込んで起きる事故です。

直進するバイクや自転車が左折する車両に巻き込まれて事故になるのが、左折時の巻き込み事故です。

トラックだけでなく普通自動車であっても左折時の巻き込み事故を起こす危険があります。

そこで、左折時の事故を防ぐために、道路交通法や道路交通法施行令によって、左折車にいくつかの義務を課しています。

左折時の巻き込み事故が起こる一因として、左折車がこれらの注意義務が怠っていることが考えられます。

「それなら左折車が過失100%なのか?」と思われることでしょう。

たしかに左折時の巻き込み事故では、左折車に大きな過失が認定されます。

その理由の一つは、左折車側が巻き込み事故を防ぐための注意義務を怠ったことが事故の原因となることが多いからです。

もう一つの理由は、左折時の巻き込み事故ではバイクや自転車といった「交通弱者」が被害者になることが多いことです。バイクや自転車は生身で乗る乗り物で、バランスを崩して転倒しやすいため、自動車と比べて事故にあったときに大きな被害を受ける可能性が高くなります。そのため、バイクや自転車と自動車とが接触した場合、基本的には自動車の方に大きな過失が認定されることになります。

しかし、巻き込まれた側も十分前方に注意をしていれば衝突を避けられた可能性があります。そのため、多くの事故では双方の当事者に過失が認められます。

続いて、具体的な過失割合について解説します。

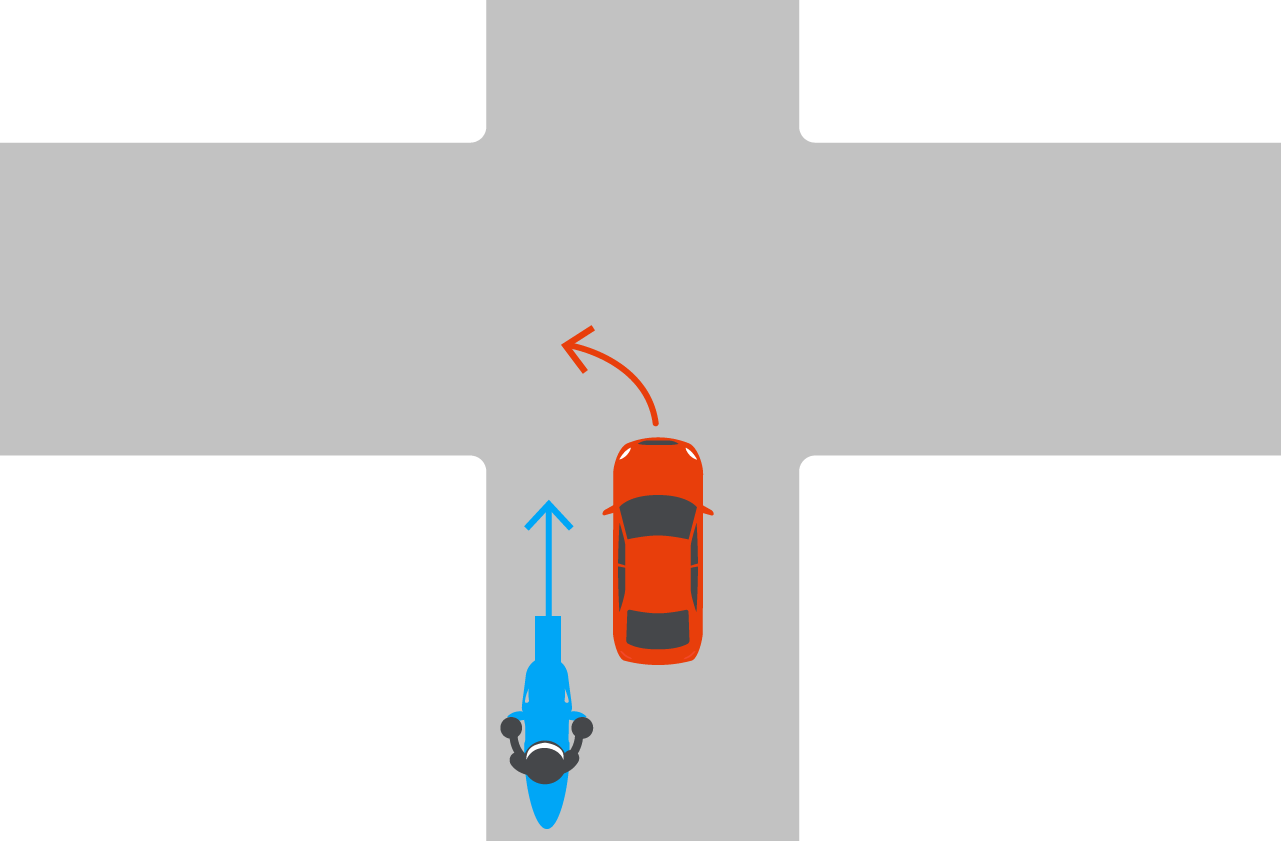

バイクが交差点を直進しようとし、左折しようとした自動車に巻き込まれたときの基本過失割合は、次の通りとなります。

交差点の30メートル手間から自動車がウインカーを出して左折を開始したところ、後方から直進するバイクが巻き込まれて衝突し事故になったケースです。

左折車両より直進車両が優先するため、基本的に左折する自動車の過失割合が高くなりますが、バイクも、自動車の左折の合図に注意していれば、事故は避けられた可能性もあります。そこで、基本過失割合はバイクが2割、自動車が8割となります。

バイク:自動車=2:8

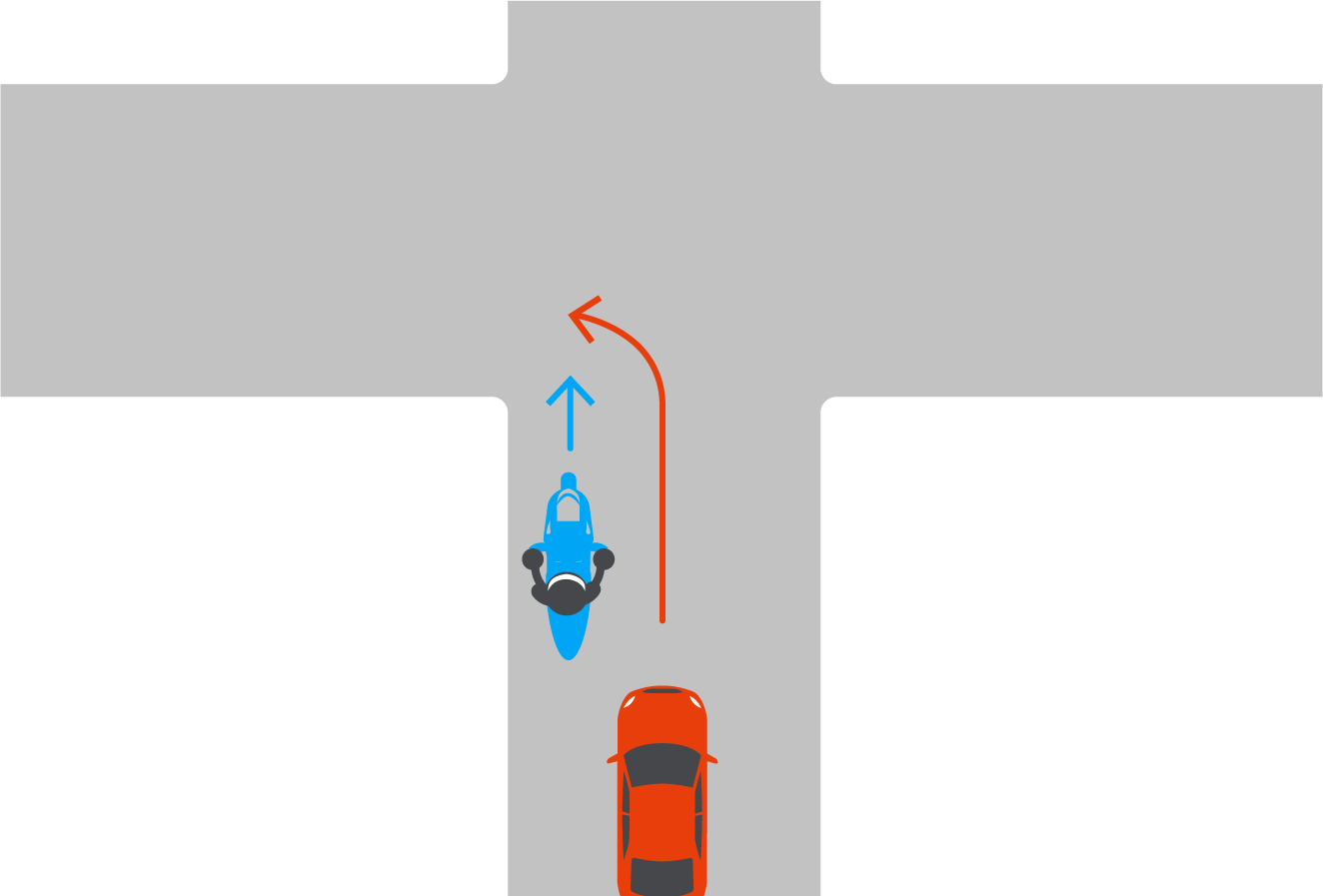

自動車がバイクを追い越して左折した場合は、自動車のドライバーは自分の左側後方にバイクがいることを認識しながら、あえて左折したことになります。

そこで、自動車側にさらに過失が加算され、基本過失割合はバイクが1割、自動車が9割となります。

バイク:自動車=1:9

左折時にバイクを巻き込んだ事故の基本の過失割合は、ここまでご紹介した通りですが、もちろん、過失割合をこのまま決めてしまうわけにはいきません。事故の状況により過失割合を修正していかなければなりません。

自動車が左折時にバイクを巻き込んだ事故の過失割合の修正要素には、次のものが挙げられます。

| 自動車に過失が加算される場合 | |

|---|---|

| 自動車の大回り左折・進入路鋭角 | 10% |

| 自動車の左折合図の遅れ | 5% |

| 自動車の左折合図なし | 10% |

| 自動車の直近左折 | 5% |

| 自動車の徐行なし | 10% |

| 自動車のその他著しい過失 | 10% |

| 自動車の重過失 | 20% |

| バイクに過失が加算される場合 | |

| バイクの著しい前方不注視 | 10% |

| バイクの15㎞以上の速度違反 | 10% |

| バイクの30㎞以上の速度違反 | 20% |

| バイクのその他著しい過失 | 10% |

| バイクの重過失 | 20% |

左折先が狭い道や鋭角に曲がっている場合には、自動車が一度右にハンドルを切ってから大きく左折することがあります。特に小回りの利かない大型車によく見られる運転です。

このような場合、バイクや自転車の運転手にとっては直進、あるいは右折しようとした自動車が突然自分の方に曲がってきたように見えます。

そこで、このような場合には自動車に1割の過失が加算されます。

車は左折するときに交差点の30メートル手前でウィンカーを点灯させて合図をしなければいけません。これを怠り、合図が遅れた場合には、自動車に0.5割の過失が加算されます。

車がウェインカーを点灯させずに左折した場合には、自動車に1割の過失が加算されます。

バイクが直ぐ後ろに迫ってきていることに気が付かず、又は気が付きながらも自動車が無理矢理左折をした場合には、自動車に1割の過失が加算されます。

左折車両には、道路交通法で徐行が義務付けられています。これに違反する場合は、自動車に1割の過失が加算されることになります。

車に著しい過失があった場合には、0.5割が加算されます。

著しい過失とは、わき見運転などの著しい前方不注視、ハンドルやブレーキ操作が著しく不適切な運転、携帯電話で通話しながらの運転、テレビやスマホなどの画像を見ながらの運転、一般道路上で時速15㎞以上30㎞未満程度のスピード違反、高速道路上で時速20㎞以上40㎞未満のスピード違反、酒気帯び運転などをいいます。

車に重過失があった場合には、1割が加算されて自転車の過失は0になります。

重過失とは、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、高速道路以外でのおおむね時速30㎞以上の速度違反、・過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での運転などをいいます。

バイクの前方不注視は、既に基本の過失割合で考慮されていますが、ここで言う著しい前方不注視は、路面に気を取られて頭を下げたままだった場合や、後部座席に座っている者とのお喋りに夢中になり前方を全く見ていなかったといった程度が著しいケースです。

著しい前方不注視がある場合は、バイクに1割の過失が加算されます。

バイクにスピード違反がある場合は、過失が加算されます。15㎞以上の違反で1割、30㎞以上の違反で2割の過失が加算されます。

バイクの著しい過失として挙げられるのは、スマートフォンを見ながら運転していたなどのわき見運転やハンドルやヘルメットの不装着が挙げられます。

バイクに著しい過失が認められると、過失が1割加算されます。

バイクの重過失として挙げられるのは、飲酒運転や居眠り運転、無免許運転、薬物や病気などの影響で正常な運転ができない状態で運転していたといった場合です。

バイクに重過失があると、過失は、2割加算されることになります。

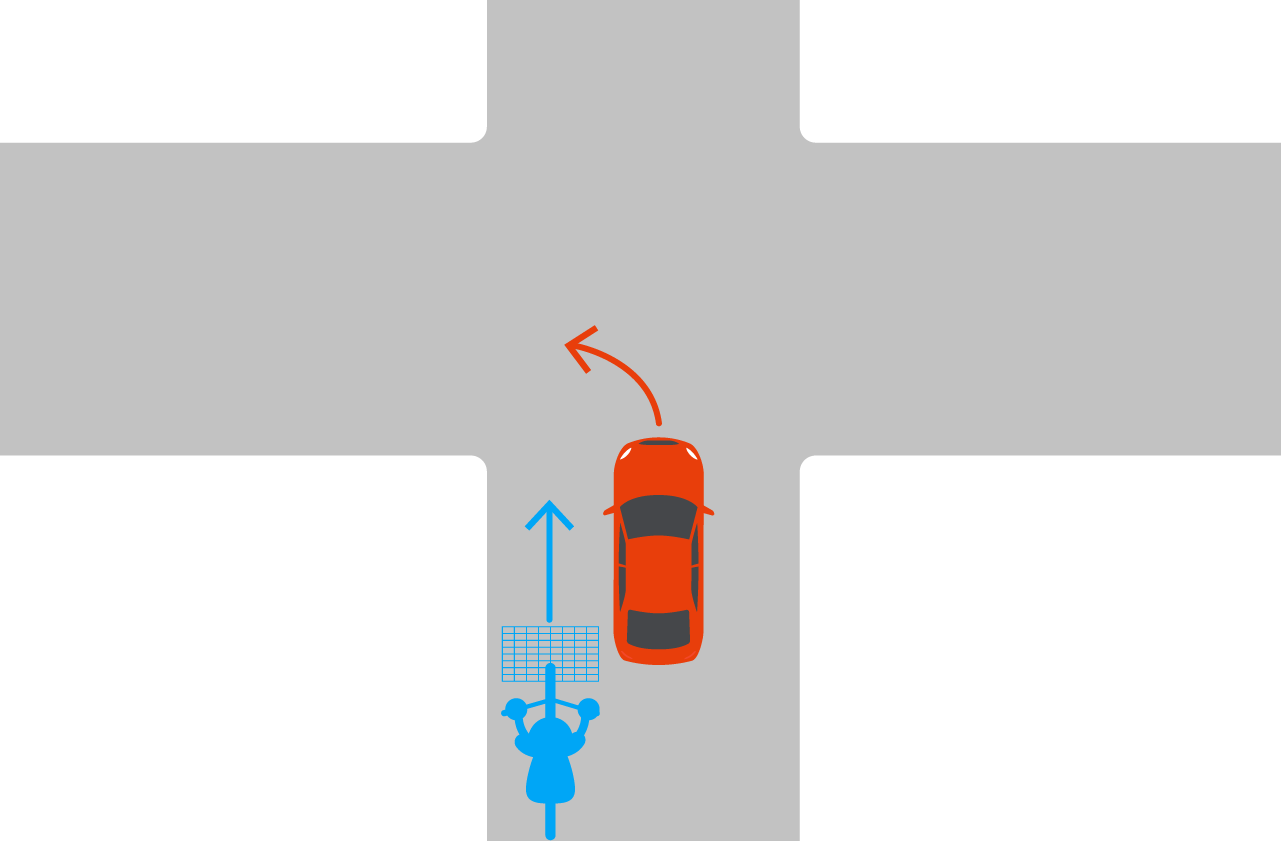

次に、自動車が自転車を左折時に巻き込んで起こった事故の基本の過失割合について説明します。

バイクの場合と同様に、交差点の30メートル手間から左折のウインカーを出して左折を開始したところ、直進する自転車と衝突し、事故になったケースです。

基本過失割合は、自転車が1割、自動車が9割です。

バイクの場合よりも自動車側の過失が重くなるのは、交通社会において自転車はバイクよりもさらに弱い存在であるため、自動車のドライバーは自転車との交通事故を起こさないように十分に注意して運転しなければいけないからです。

自転車:自動車=1:9

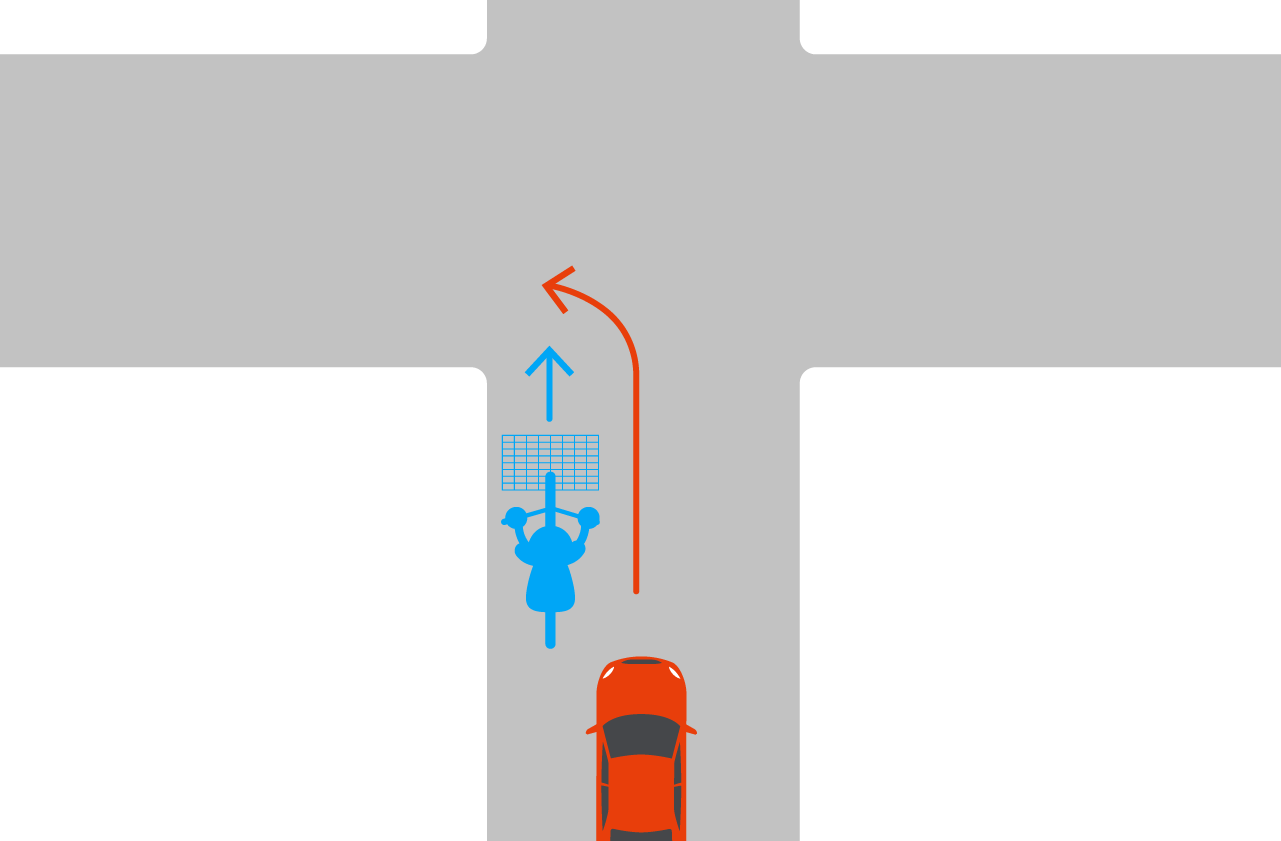

自動車がバイクを追い越して左折した場合は、自動車のドライバーは自分の左側後方にバイクがいることを認識しながら、あえて左折したことになります。

そこで、バイクと自転車との事故より自動車側にさらに過失が加算され、基本過失割合は自転車が0割、自動車が10割となります。

自転車:自動車=0:10

対自転車の事故においても過失割合については修正要素が考慮されることになります。

対自転車の事故における修正要素については、以下のものがありますが、ここでは、バイクの巻き込み事故でご説明した以外の修正要素について解説しましょう。

| 自動車に過失が加算される場合 | |

|---|---|

| 自転車の運転者が児童等・高齢者 | 5% |

| 自動車の大回り左折・進入路鋭角 | 10% |

| 自動車の左折の合図遅れ | 5% |

| 自動車の左折の合図なし | 10% |

| 自転車が自転車横断帯を通行 | 5% |

| 自動車のその他著しい過失・重過失 | 5~10% |

| 自転車に過失が加算される場合 | |

| 自転車のその他著しい過失・重過失 | 5~10% |

自転車を運転しているのが児童や高齢者の場合は、予想外の運転をする可能性が高いため、自動車のドライバーはより注意して運転しなければいけません。

そこで、事故が起きた場合には自動車に0.5割の過失が加算されます。

自転車横断帯とは、横断歩道に並行して設けられている自転車専用の横断帯のことです。自転車は道路を横断しようとするとき、自転車横断帯が近くにあるときはそこを横断しなければいけないとされています。

自転車がこのルールを守っていたにもかかわらず自動車と衝突した場合には、自動車に0.5割の過失が加算されます。

自転車の著しい過失としては、二人乗りや無灯火での運転、傘を差しながらの運転などが挙げられます。

自転車側に著しい過失がある場合には、0.5割がの過失が加算されます。

自転車の重過失として考えられるものとしては、両手を離したままでの運転や、左折しようとする自動車が前方にいることを知りながら無理矢理その横を通過しようとした場合などが考えられます。

自転車側に重過失がある場合には、1割の過失が加算されることになります。

では、バイクや自転車を運転しているときに左折車による巻き込み事故にあわないためにはどうすればよいのでしょうか。

交差点では、ほかの車が赤信号で停止をしているとき、小回りの利くバイクや自転車はつい前方に出てしまいがちです。特にバイクのドライバーが、車の間をすり抜けて前に出ようとするところを見かけることがあります。ところが、赤信号で前に出ると左折車の死角に入りやすくなるため、信号が青に変わったときの巻き込み事故に繋ってしまうのです。

したがって、バイクや自転車は車体が小さく車からは認識しづらいということを意識し、自転車の死角にはできるだけ入らないようにすることで事故を防ぐことができます。特に死角が多い大型車の左側には入らないようにしましょう。

「ウィンカーを出していないから、まさか左折してはこないだろう」「自分が後ろにいることを認識してくれているだろう」といった、「だろう運転」は危険です。

「ウィンカーを出していないが、突然左に曲がってくるかもしれない」「自分の存在に気づいていないかもしれない」というように、普段から常に事故の可能性を意識しながら運転することで、巻き込み事故の被害を防ぐことができます。

巻き込み事故の被害に遭い、相手方の保険会社から「あなたにも過失がある」と言われ、納得がいかないと憤りを感じている方もいらっしゃるかもしれません。

保険会社から提示された過失割合を、変えることは簡単なことではありませんが、弁護士に依頼することで過失割合を覆すことができる可能性があります。具体的には、「ウィンカーをどの時点で出したか」といった事故の客観的な状況を把握し証拠を収集し、相手方のドライバーに過失があったことを主張していくのです。

過失割合について事故の状況を、弁護士に相談するところからはじめてみてはいかがでしょうか。

左巻き込み事故によって怪我を負った場合には、弁護士に依頼することで賠償金を増額できる可能性があります。特に骨折をしたときや後遺症が残るような重い怪我を負った場合には大幅に増額することが期待できます。

自分や家族が入っている自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、通常、弁護士費用が上限300万円まで自己負担ゼロで弁護士に依頼することができます(実質、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません)。「バイクや自転車の事故では弁護士費用特約は使えないのでは」と思われるかもしれませんが、弁護士費用特約は自動車にかかわる被害事故の場合に使える保険です。バイクや自転車を運転中に車との衝突した場合にも使用することができるのです。

相談は無料で受けている事務所も数多く存在します。まずは一度相談に行かれてはいかがでしょうか。