「自動車」対「自転車」の交通事故(接触・人身)の過失割合とは?

- 車と自転車との接触・人身事故なら、車が絶対悪いんですよね?

- 自転車のほうが過失割合が大きくなることはあるの?

- 車vs自転車事故は、どのようにして過失割合が認定されるのでしょうか?

自動車と自転車との人身事故にまきこまれると、様々な疑問が湧いてくるかと思います。

「自動車」と「自転車」との間で、交通事故が起こるケースもあります。自転車には免許制度もなく、強制の保険もついていないことがあり、事故に遭ったときの自転車の運転者のダメージも大きくなりがちです。

そこで今回は、自動車と自転車の接触事故・人身事故の過失割合について、解説します。

目次

弱者救済の論理ー基本的に立場の弱い自転車が保護される

交通事故が起こった場合、当事者双方の過失度合いに応じて「過失割合」が割り当てられます。

過失割合とは、交通事故の結果発生について当事者のそれぞれが負担する責任の割合のことで、自分の過失割合の分は、請求できる損害賠償金額を減らされてしまいます。

つまり、交通事故でなるべく多額の慰謝料請求・示談金/賠償金請求をする場合、何らかの手段で過失割合を減らそうと加害者と被害者が揉めるケースが多いです。

「自転車が悪いか?」「車が悪いか?」

「自動車(加害者) vs 自転車(被害者)」が交通事故の当事者となる場合、「車同士の接触事故」と比べて過失割合が大きく修正されます。

自動車と自転車がまともにぶつかった場合、たとえば自転車に乗っていた人は即死しても自動車のドライバーは無傷、ということも普通にあります。

つまり自動車と自転車の交通事故の過失割合は、立場の弱い自転車を保護する観点から、自転車よりも「自動車」の方に大きく課され、自転車側が小さくされることが基本です。

単純に自動車が後ろから自転車に追突したようなケースでは自動車の過失割合が100%になることは明らかですが、後述するとおり、交差点の出合い頭の事故などでも、自転車の過失割合が小さく設定されています。

バイクの場合も、自動車同士の事故よりバイクの過失割合が小さめに修正される単車修正がありますが、自転車の場合はさらに修正が行われます。

法律は弱者を救済する側面を持っていますので、車両の過失割合は自転車に対して多くなる訳です。

たとえ自転車の側に事故原因があっても、弱者側である自転車が手厚く保護されることになります。

これが過失割合の弱者救済の考え方です。

「自転車と車の接触事故」特有の問題とは

自動車と自転車の人身事故・接触事故には、自転車特有の問題もあるので、以下でご説明します。

相手が、高齢者や児童で揉める

自転車には、自動車のような免許制度がないため、18歳以下の児童や高齢者なども当然運転しますが、このような人が運転者である場合、突発的な動作ができなかったり予測不可能な行動をとって事故が起きるので「自転車が悪い」「車が悪い」といった争いが起こりやすくなります。

相手が児童や高齢者であることによる過失割合の修正要素は、当事者が歩行者の場合の接触事故に適用されるイメージがありますが、自転車の場合にも同じように問題になるので、覚えておきましょう。

児童の自転車飛び出し事故で揉める

児童の場合、自転車で交差点に急に飛び出して、自動車との事故に遭うことが多いです。

その際に、「自転車が悪いのでは?児童にも一定の過失があるのではないか?」とドライバーも考え、過失割合が揉める要因となります。

自転車特有の事故形態で揉める

たとえば、自転車事故の場合、下記のような特有の事故形態があります。

- 交差点で左折しようとする車に巻き込まれる巻き込み事故

- 自動車のドア開放時に後ろから自転車がぶつかって怪我をするドア開放事故

- 車道を走る自転車(ふらふら走行、進路変更)の追い抜き時の追突事故・自転車が車にぶつかってきた場合の事故

このような接触事故の形態は、自動車同士の事故では見られず、過失割合の争いでもめやすい原因になります。

- 初回無料相談

- 土日対応可能

- 慰謝料無料診断

自転車と自動車の人身事故の過失割合

以下では、自動車と自転車の人身事故の具体的な過失割合を7つのパターンに分けて見てみましょう。

①信号機のある交差点事故

まずは、信号機のある交差点で、直進車同士の事故のケースをご紹介します。

自動車と自転車が、交差点に進入してきた際に衝突した場合です。この場合「信号機の色」によって、お互いの過失割合が変わります。

- 自転車が青で、自動車が赤の場合は自転車対自動車が0:100です。

- 自転車が黄色で自動車が赤の場合には自転車対自動車が10:90です。

- どちらも赤の場合、自転車と自動車が30:70です。

- 自転車が赤、自動車が青の場合は、「自転車対自動車が80:20」となります。

- 自転車が赤、自動車が黄色の場合には、「自転車対自動車が60:40」となります。

上記から、基本的に自動車が不利になる場合が多いことがわかりますが、「自転車が悪い」と捉えることができるパターンもあることがわかります(特に自転車が赤で交差点に侵入した場合)

修正要素は、以下のとおりです。

自転車側の加算要素

- 夜間 +5%

- 自転車の著しい過失 +5%

- 自転車の重過失 +10%

自転車の減算要素

- 運転者が児童等・高齢者 -5%

- 自転車が明らかな先入(双方赤の場合) -15%

- 自転車が自転車横断帯通行 -5~-10%

- 自動車の著しい過失 自転車に-5~-20%

- 自動車の重過失 自転車に-10~-30%

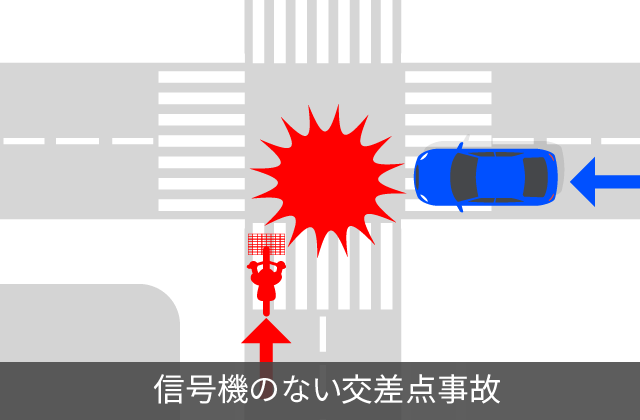

②信号機のない交差点事故

信号機のない交差点で、道路幅が同じの場合の直進車同士の事故の場合、基本の過失割合は、自転車対自動車が20:80となります。

主な修正要素は、以下の通りです。

自転車の加算要素

- 夜間 +5%

- 自転車の右側通行・左方進入 自転車に+5%

- 自転車の著しい過失 自転車に+10%

- 自転車の重過失 自転車に+10~15%

自転車の減算要素

- 自転車の運転者が児童等・高齢者 -5%

- 自転車が自転車横断帯通行 -10%

- 自転車が横断歩道通行 -5%

- 自動車の著しい過失 自転車-10%

- 自動車の重過失 自転車に-10~-20%

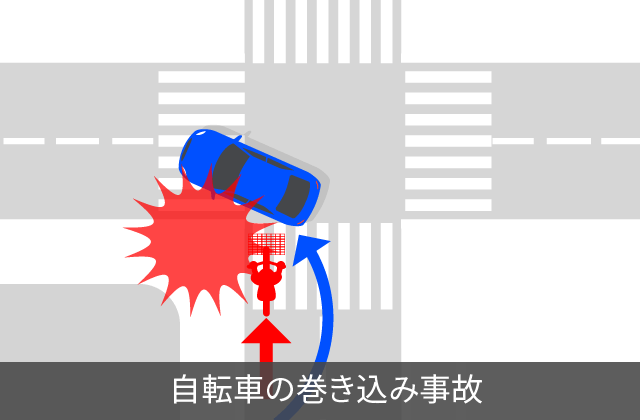

③自転車の巻き込み事故|自転車が悪くないの?

自転車と自動車の交通事故には「巻き込み事故」があります。

交差点において、自動車が左折しようとするとき、後ろから来た自転車を巻き込んで事故になってしまうケースです。

この場合の基本の過失割合は、「自動車対自転車が90対10」です。自転車が悪いように見えても100対0ではないのです。

過失割合の修正要素は、以下の通りです。

自転車の加算要素

- 著しい過失 +5%

- 重過失 +10%

自転車の減算要素

- 運転者が児童・高齢者 -5%

- 自動車が合図なし、合図遅れ -10%

- 自動車が大回り左折進入路鋭角 -10%

- 自転車横断帯、横断歩道通行 -5%

- 自動車が大型車 -5%

- 自動車の著しい過失または重過失 -5~10%

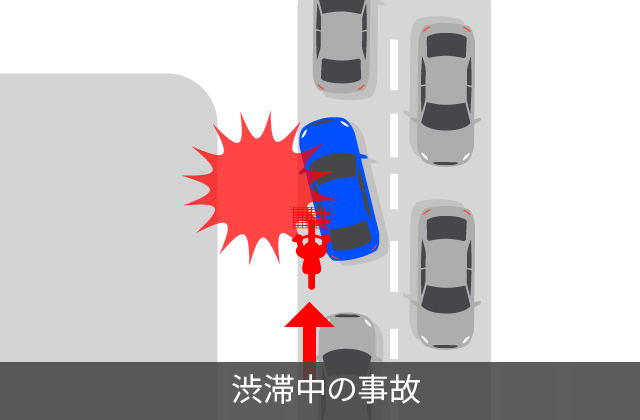

④渋滞中の事故

自転車と自動車の事故には、渋滞中の事故があります。

自転車と自動車の事故には、渋滞中の事故があります。

自転車は、車が渋滞している場合でも横をすり抜けて走行することができますが、車からすると、他の車の影に自転車が隠れてしまうので、その姿を確認しにくく事故につながってしまうケースがあります。

渋滞中の事故の場合、基本の過失割合は、「自転車対自動車が10対90」です。

過失割合の修正要素は、以下の通りとなります。

自転車の加算要素

- 自転車の著しい前方不注視 +10%

自転車の減算要素

- 自転車横断帯や横断歩道を通行 -5%

- 自動車が徐行なし -5%

- 自動車の著しい過失または重過失 -10%

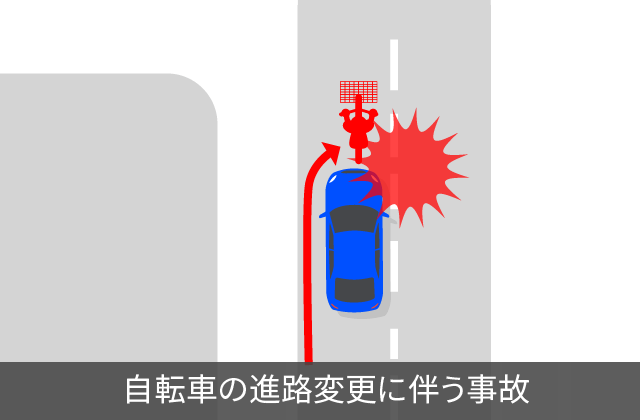

⑤自転車が車にぶつかってきた場合の事故(自転車が進路変更)

自動車と自転車が衝突する事故として、自動車が後ろから自転車に追突するパターンの事故があります。

この場合、何もないのに自動車が自転車に追突したら、自動車の過失割合が100%になることは明らかです。

ただ、進路変更を伴う場合には、少し事情が異なります。

進路変更の際の事故には、自転車が進路変更するケースと自動車が進路変更するケースがあるので、以下では、分けて検討します。

まずは、前方を走っていた自転車が進路変更をしようとした際、後ろから来た自動車にぶつかったケース(前方に障害物なし)を見てみましょう。

この場合の基本の過失割合は、「自転車対自動車が20対80」です。

修正要素は、以下のとおりです。

自転車の加算要素

- 自転車が進路変更の合図なし +10%

- 自転車の著しい過失または重過失 +5%~10%

自転車の減算要素

- 自転車の運転者が児童・高齢者 -5%

- 自転車の著しい過失 -10%

- 自転車の重過失 -20%

*なお、自転車が進路変更するケースで、「前方に障害物がある場合」には、基本の過失割合が、自転車対自動車が10対90になります。過失割合の修正要素は、障害物なしの事案と同じになります。

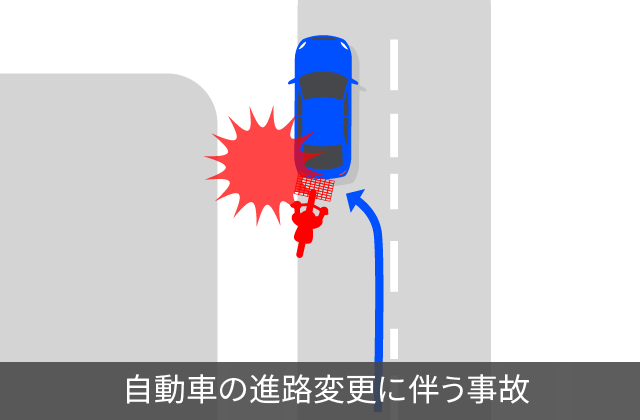

⑥車線変更に伴う事故(自動車が進路変更)

次に、自動車が先行していて進路変更する際に、後ろから来た自転車と衝突した場合を見てみましょう。

この場合、基本の過失割合は「自転車対自動車が10対90」です。

修正要素は、以下の通りです。

自転車の加算要素

- 自転車の著しい過失または重過失 +5~10%

自転車の減算要素

- 進路変更等禁止場所 -10%

- 自動車の進路変更合図なし -10%

- 自転車の運転者が児童・高齢者 -10%

- 自動車の著しい過失または重過失 -5~10%

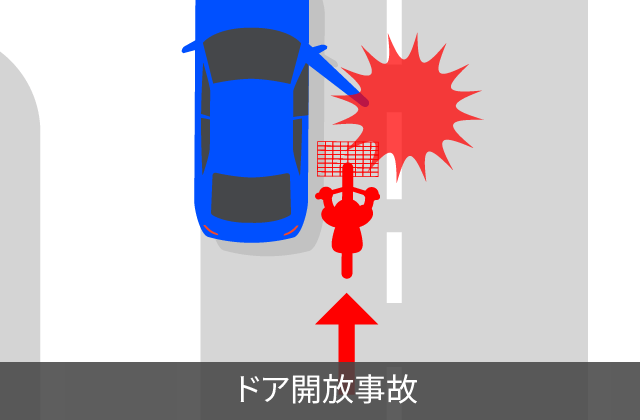

⑦ドア開放事故

自動車と自転車の事故としては、自動車のドア開放時の事故もあります。自動車がドアを開いたとき、後ろから走行してきた自転車がドアに衝突して事故がおこってしまうパターンです。

この場合、基本の過失割合は「自動車対自転車が100対0」になると考えられています。

同じようにドア開放時の事故としては、バイクと自動車の事故において、バイク対自動車が10対90とされた事案があります。自転車の場合、バイクよりもさらに保護の必要性が高いので、自転車側の過失割合を10%減算して、0対100にしています。

この場合の主な修正要素は、以下の通りです。

自動車側の加算要素

- 夜間の事故 5%

- ハザードランプなどの合図がなかった 5%

- 自転車が走行する直前にドアを開放した 10%

自転車側の加算要素

- ドアの開放を予想させる事情があった 事情に応じて5%~10%

- その他の著しい過失または重過失 過失の内容に応じて10%~20%

上記の通り、夜間の事故の場合、後ろの自転車からは前方の車におけるドアの開放を確認することが難しくなるので、自動車側の注意義務が大きくなり、車側の過失割合が増やされます。

過失割合に不満がある場合の対処方法

以上のように、自転車と自動車の交通事故では、自転車側に有利に過失割合が修正されるため、同じ形態の事故でも、「自動車同士」「車同士」の事故のケースとは全く異なる結果になります。

しかし、自転車の場合、被害者が保険に加入していないことも多く、自分で相手の保険会社に直接対応して示談交渉をしなければなりません。

このとき、被害者に法律的な知識がないことを良いことに、相手の保険会社が、自転車側に不当に高い過失割合を割り当ててくることがあります。

自転車で事故に遭って大きな怪我をしているにもかかわらず、自分の過失が大きかったから事故が起こったのだと言われて、まるで自分が悪いかのように責め立てられている気分になることもあります。

不当に低い賠償金の提示しか得られず、到底納得できないというケースもあります。

過失割合に強い弁護士に相談してみよう

自転車と自動車の交通事故で過失割合について納得ができない場合には、法律の専門知識を持った弁護士に相談したほうが良いケースがあります。

弁護士であれば、自転車事故であってもケースに応じてどの程度の過失割合にするのが妥当かという判断を適切に行うことができます。法律知識を持っているので、相手の保険会社から不当に高い過失割合を割り当てられて不利になることはありません。

また、弁護士に対応を依頼すると、弁護士が示談交渉を代行してくれるので、被害者が自分で相手の保険会社に対応する必要がなくなり、ストレスが軽減されて治療に専念できる効果もあります。

以上のように、自転車の事故に遭って過失割合について疑問があったり納得できなかったりする場合には、まずは過失割合問題に強い弁護士に対応を相談することが重要です。

まとめ

今回は、自転車と自動車の人身事故における過失割合、自転車が車にぶつかってきた場合の事故の考え方をご紹介しました。

加害者・被害者の過失割合によって、示談金の額が大きく変わるのは、自転車との事故でも変わりません。

自転車の場合、自動車よりも車体が小さく事故を避けにくいですし、事故によって受けるダメージも大きくなるので、自動車よりも過失割合が小さくなっています。バイクの場合も単車修正がありますが、バイクよりも自転車の方が、過失割合が小さく修正されます。

しかし、自転車であっても赤信号を無視したり一旦停止義務違反やその他の著しい過失、重過失があったりする場合などには過失割合が高くなります。

自転車で交通事故に遭ったとき、被害者が自分で対応していると、不当に高い過失割合を割り当てられて疑問や不満を持つことが多いです。

今、自転車の事故での対応で悩んでいる人は、まずは交通事故問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。