交通事故慰謝料の自動計算機【2024年最新おすすめ】

交通事故慰謝料シミュレーター|計算ツール 交通事故の慰謝料を自動計算機であり、シミュレーターできる計算ツールをご紹介…[続きを読む]

追突事故などの交通事故で怪我をしたあと膝の違和感や痛みが取れない、歩けないなどという症状はありませんか?

その場合、半月板を損傷している可能性があります。

半月板損傷は、きちんと治療を受けた場合、完治することもありますが、痛みが残るなど何らかの後遺症が残ってしまうケースも少なくありません。

後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を申請し等級を認定してもらって、慰謝料を請求する必要があります。

しかし、半月板損傷は、適切な後遺障害等級を認定してもらえないことも多いです。

ここでは、交通事故による半月板損傷の治療法と適切な後遺障害等級認定を受ける為に必要なこと、事故との因果関係、ロッキングを伝えることなどについて、説明します。

目次

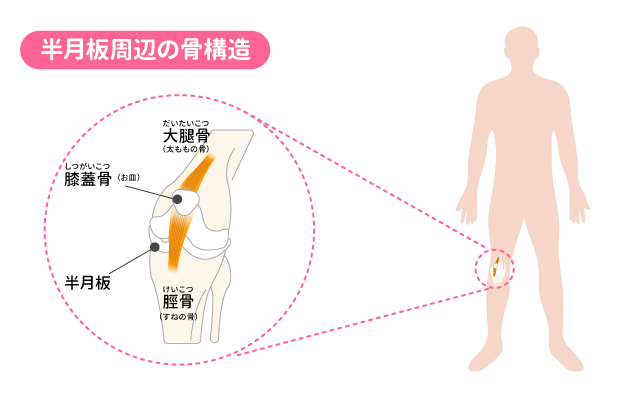

半月板とは、膝関節にある三日月型をした軟骨に似た組織です。

半月板は、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の間に挟まれており、ひとつの膝関節について左右2個あります。身体の中心側にあるものを内側半月板、身体の外側にあるものを外側半月板と呼びます。

半月板の役割は、次の通りで、いずれも膝関節のスムーズな運動に欠かせないものです。

半月板損傷は、このような半月板が物理的に損傷(断裂)してしまった状態です。

半月板損傷の原因は交通事故以外に次のようなものがあります。

半月板損傷には、このように様々な原因が考えられるために交通事故との因果関係が争点となってしまうことがあります。

半月板損傷の症状には以下のようなものがあります。

治療をしても症状が残ってしまう場合もあります。その場合、自賠責保険で認定される可能性があるのはどの等級になるのでしょうか?

半月板損傷で認められる等級は、以下2つの症状がある場合に大別することができます。

それぞれの症状で該当する等級は、以下の通りです。

関節の機能障害、すなわち関節の運動に支障が残った場合は、その関節を動かすことができる程度(可動域)に応じて等級が決められます。

膝関節の場合は、膝を曲げる運動である屈曲と膝を伸ばす運動である伸展という2つの運動における可動域が対象です。

この可動域は、障害のない健康な側いわゆる「健側」の膝関節と比較して判断します。

| 等級 | 後遺障害の内容 | 認定基準 |

|---|---|---|

| 8級7号 | 1下肢の3大関節(※)中の1関節の用を廃したもの | 関節がまったく可動しない場合、健側の可動域の10%程度以下の場合 |

| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 健側の可動域の2分の1以下の場合 |

| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 健側の可動域の4分の3以下の場合 |

※「下肢の3大関節」:足首の関節、膝関節、股関節

| 等級 | 後遺障害の内容 | 認定基準 |

|---|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状 | 症状の存在を医学的に証明できる場合 |

| 14級9号 | 局部に神経症状 | 症状の存在を医学的に説明できる場合 |

12級の「医学的に証明できる」とは、他覚所見があること、すなわち医師が医学的知識に基づいて、痛みの症状が存在することを客観的に証明できた場合をいいます。

では次に、半月板損傷で後遺障害等級の認定を受けるためのポイントについて解説しましょう。

自賠責保険で、下肢の機能障害の後遺障害が認定されるためには、関節の可動域制限がされていることに加え、可動域制限の原因となっている器質的損傷(※)があることが要求されます。

骨折等による神経や軟部組織の損傷、癒合(ゆごう)の不良(きちんとくっつかない)などです。

下肢機能障害の等級認定の主なポイントは次の2点です。

下肢機能障害の等級認定の主なポイント

『12級の「医学的に証明できる」とは、他覚所見があること』と前述しましたが、半月板損傷はレントゲンやCTでは撮影できないので、通常はMRI画像によって半月板の断裂を確認して診断することから、ほとんどの場合、他覚所見があることになります。

そして、MRIによって半月板の断裂という器質的な損傷が画像上明らかになるので、2.の条件は満たしており、後は1.可動域制限の数値が各等級の基準に達していれば、通常、認定上の問題はないと言えます。

※器質的損傷:身体器官、身体組織の物理的、物質的な損傷

他方、可動域制限の数値が基準数値に達していない場合は、膝に痛みがあれば、末梢神経障害として12級、14級に認定される可能性が残ります。

但し、裁判所では、可動域制限の数値基準に足りない場合でも、機能障害を後遺障害と認めてくれるケースもあります。

可動域の測定は、一定の要領(※)が定められています。

しかし、一般に、「医師が測定要領に習熟しているわけではない」、「測定の際、患者が痛みを訴えると医師も無理に力をかけることはできず、数値が悪くなりがち」といった理由から患者が可動域測定の信用性は高いものではないと見られています。

自賠責保険の審査では、可動域制限の数値が信用できないとして、等級認定されないケースもあるので非常に注意をする必要があります。

※「関節可動域表示並びに測定法」(日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会)に準拠する「関節可動域の測定要領」

そこで、その測定数値の合理性、信用性を裏付ける必要があります。

可動域測定の信用性を否定されないためには次の諸点に留意するべきです。

例えば、痛みによって関節を動かさなくなると「拘縮(こうしゅく)」すなわち、関節を構成する軟部組織が変化して、より動きにくくなることがあります。このような原因が判明すれば、それを診断書などに記載してもらいましょう。

ちなみに、訴訟においては、器質的損傷の内容、治療経過、各種検査の結果、医師の所見、患者の訴える症状などの諸事情を総合考慮して、交通事故による器質的損傷と可動域の測定数値に整合性があるかが判断されることなります。

「MRIによって他覚所見があることになる」と前述しましたが、MRIで半月板損傷が確認できたとしても保険会社は事故との「因果関係」を争ってくる場合があります。

交通事故以外にも原因が考えられるからです。因果関係を疑われた場合は、交通事故によって半月板が損傷したことを証明しなければなりません。

それには、事故直後から痛みやキャッチング、ロッキングといった自覚症状があることを医師に正しく伝え、後遺障害診断書に的確に記載してもらう必要があります。

また、交通事故以外の原因ではないということを証明するために、他の検査が必要になるかもしれません。

もし、半月板損傷で事故との因果関係を疑われたら、交通事故の医学的知識をもった弁護士に相談しましょう。

後遺障害等級の認定基準と認定のポイントを押さえたところで、最後に半月板損傷の損害賠償について考えてみましょう。

半月板損傷が症状が治療してもこれ以上よくならないと医師が判断する「症状固定」までは、損害賠償として以下のものが認められます。

自賠責保険における傷害部分の上限額は、120万円です。120万円を超えた分は、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社に、任意保険に加入していない場合は加害者本人に請求することになります。

| 支払い対象となる損害 | 内容 | 自賠責保険の支払い基準 |

|---|---|---|

| 治療関係費 | 治療費、看護料、通院交通費、看護料、診断書等の費用、義肢等の費用を含みます。 | 治療費は、治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |

| 文書料 | 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料などについて支払われます。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |

| 休業損害 | 事故による傷害で発生した収入の減少に対して支払われます。 | 原則として1日5,700円。 これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。 |

| 入通院慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。 | 1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。 |

上表は、国土交通省「自動車安全情報」によります。

ご自分の入通院慰謝料などが気になる方は、以下の慰謝料相場シミュレーションで実際に計算してみましょう。

半月板損傷の症状固定後については、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求が可能になります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

まず、後遺障害慰謝料についてです。該当する等級での後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです。

| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(※) | 弁護士・裁判基準 |

|---|---|---|---|

| 8級 | 331万円程度 | 400万円程度 | 830万円程度 |

| 10級 | 190万円程度 | 200万円程度 | 550万円程度 |

| 12級 | 94万円程度 | 100万円程度 | 290万円程度 |

| 14級 | 32万円程度 | 40万円程度 | 110万円程度 |

自賠責基準とは、人身事故での最低限の補償を定めた自賠責保険の基準であり、任意保険基準、弁護士・裁判基準に比べて最低の補償額となっています。

任意保険基準は、任意保険会社が損害賠償額を提示する際に定めた任意保険会社独自の基準です。

弁護士・裁判基準とは、裁判例を基に設定された裁判でも用いられる法的に唯一妥当な基準です。3つの基準の中で最も高額な基準です。

後遺障害慰謝料は、弁護士・裁判基準で交渉すべきです。しかし、被害者がいくら主張しても相手側の任意保険会社が認めてくれるとは限りません。

示談で弁護士・裁判基準で後遺障害慰謝料を主張するには、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうのがよいでしょう。

※任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。

後遺障害部分のもう一つ損害賠償の重要な項目である後遺障害逸失利益とは、本来得られるべきであるにもかかわらず、交通事故の後遺障害によって得られなくなった利益です。言い換えれば、後遺障害による労働能力低下で生じた減収を労働可能年齢である67歳まで補填するということです。

逸失利益の金額の計算には、以下の計算式を使用します。

「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」は、国土交通省の下記サイトでダウンロードできる一覧表で調べることができます。

膝の痛みが取れないとき、半月板損傷と交通事故との因果関係に疑義が生じたとしても望みを捨ててはいけません。

下肢の機能障害で、可動域制限の測定の数字が基準に足りなかったからといって、簡単に諦めるべきでもありません。

異議申し立てがだめなら裁判で自賠責保険の認定を覆すことが期待できる場合もあります。

それにはまず、後遺障害等級認定や交通事故の医療知識が豊富な弁護士を選ぶことです。

是非、弁護士に相談されることをお勧めします。

参考文献

・「後遺障害入門 認定から訴訟まで」弁護士小松初男外編 青林書院発行

・「後遺障害等級認定と裁判実務 訴訟上の争点と実務の視点」弁護士高橋真人編著 新日本法規発行

・「弁護士専門研修講座・交通事故の法律相談と事件処理」東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編