交通事故の後遺障害に強い弁護士8選!【口コミ評判良い】

交通事故問題の中でも特に「後遺障害に強い弁護士」をお探しの方がいらっしゃるかと思います。今回は、全国の交通事故の後遺…[続きを読む]

むちうち症状になった場合、交通事故の後遺障害が認定されないケースがあり、それによって示談金が少なくなることがあります。

特に、むちうち症状の痛みや痺れが改善されず、医師から「これ以上の改善は難しい」と診断されたにもかかわらず、後遺障害等級が認定されないケース(一般的に「非該当」と呼ばれる)が多く見られます。

しかし、即座にあきらめる必要はありません。むちうち症状に関して後遺障害等級が認定されなかったり、「むちうちでは認定されないのでは?」と感じている場合でも、再申請によって認定される可能性があります。

そこでこの記事では、特にむちうち症状に焦点を当て、SNSやYahoo!知恵袋などでよく話題になる、後遺障害認定が難しいと感じる人や実際に非該当通知を受けた人のために、非該当とされる理由、裁判を通じて等級が引き上げられたケース、示談金相場についてなどを詳しく解説します。

目次

なぜ、交通事故の後遺障害が認定されないのでしょうか。

特に、むちうちで認定を受けることがなぜ難しいのでしょうか?以下のように非該当になる主な理由は4点あると言えます。

非該当になる主な理由

・他覚所見がない

・自覚症状の訴えに一貫性がない

・受傷から症状固定までの推移に不自然な点がある

・ある時期に症状の訴えが全くない

むちうちでは他覚症状がなく、自覚症状のみの場合も多く、レントゲン画像やMRI画像などで異常が確認できないことが多いです。

もっとも、後遺障害等級14級の認定を受ける場合は、必ずしも他覚所見を必要とはしません。

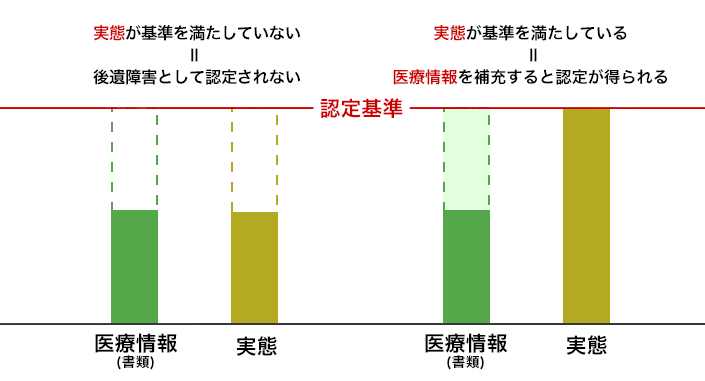

しかし、実態として認定基準を満たしていたとしても、他覚所見がないと、医療情報が足りないために、後遺障害等級の認定がされないいわゆる非該当という結果となってしまうことも多いのです。

では、むちうち症状が残って後遺障害14級に認定されない場合、慰謝料を含む示談金の相場にはどれくらい影響するのでしょうか?

むちうち症で後遺障害14級が認定された場合と認定されない場合(非該当)となった場合の慰謝料を含めた示談金の相場をざっくりと比較してみましょう。

被害男性(会社員)

年齢:30歳

年収:420万円

休業日数:0日

通院履歴:通院期間180日、実通院日数50日

| 費目 | 後遺障害等級14級の金額相場 | 非該当の金額相場 | ||

|---|---|---|---|---|

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

| 治療費など | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |

| 入通院慰謝料 | 42万円 | 89万円 | 42万円 | 89万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | 0万円 | 0万円 |

| 逸失利益 | 96万円 | 96万円* | 0万円 | 0万円 |

| 示談金合計 | 220万円 | 345万円 | 92万円 | 139万円 |

「弁護士基準」と「示談金合計」が交差する部分を比較してみると、14級と非該当で示談金の合計金額が、200万円以上の差が生じていることが分かります。

上記はあくまで相場の話ですが、非該当になると請求金額に大きな差が生じることがわかると思います。

*逸失利益の金額は、労働能力喪失期間は5年として、ライプニッツ係数4.580で計算

後遺障害等級に認定されなければ、非該当の結果を連絡する通知が届きますが、諦める必要はありません。

後遺障害認定では、異議申し立てという不服申し立ての制度があるからです。

現実的には、異議申し立てによって等級が変更されたり、非該当から等級が認められたりする確率は決して高くはありません。しかし、異議申立ては何度でもできる制度となっており、難しいですが適切な申立てで、「等級が認められた」「等級が上がった」事例がいくつもあります。

なお、異議申し立てをする際には、事前認定から「被害者請求」に切り替えた方が良いでしょう。

被害者請求については、下記ページが詳しいので併せてご参照ください。

ただ単に症状があることを主張するだけでは、後遺障害が認定されない結果(非該当)は覆りません。

事故と後遺症の「整合性」や「一貫性」を証明する必要があります。

特に、以下のような事項を再確認することが重要です。

内容の再確認後、医師に新しい後遺障害診断書を作成してもらうことになります。

新しい後遺障害診断書では、自覚症状や他覚症状を余すことなく記入し、症状が回復する見込みがないことを明示してもらいましょう。

しかし、医師との関係が良好でなければ、なかなか言いにくい要望でもあります。

どうしても医師の協力を得ることが難しい場合には「弁護士から医師に」新たな診断書の作成や必要な検査の実施を要請することができます。

通院期間中は、難しいところはありますが、医師と良くコミュニケーションをとって、関係を良好に保ちましょう。

不足している医療情報を補充をするために、新しい検査の結果・医学的証拠の提出なども、等級認定の確率アップには効果的です。

むちうちで他覚所見があることを示すには、以下のような検査があります。

このような検査を実施したくても「医師の協力が仰げない」という場合には、諦めることなく後遺障害に強い弁護士に相談をしてみましょう。

※「神経学的検査」は、被検査者の意思に結果が左右されうることから、客観性はレントゲン検査やMRI検査より低くなります。

異議申し立ての結果に納得がいかなければ、裁判を起こすことで等級が上がることもあります。

以下、非該当から後遺障害14級になった事例を紹介します。

非該当 → 後遺障害等級14級

東京地方裁判所平成15年1月28日判決

被害者は、追突事故で「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」などの傷害を負いました。自覚症状は、左上肢のしびれ、左手握力の低下などです。

画像では、レントゲンで頸椎椎間板変性、頸部MRIでC5/6に軽度の椎間板ヘルニアという所見でした(なお、被害者は事故前から変形性脊椎症や頸椎椎間板ヘルニア、黄靭帯肥厚症がありました)。

自賠責の結果は「非該当」でした。

この案件について、裁判所は、被害者の症状は、CT、MRIなどの検査によって精神、神経障害が医学的に証明しえるものとは認められないものの、受傷後から一貫して疼痛を訴えていること、後遺障害診断書の記載、受傷時の状態や治療の経過などを総合すると、被害者の訴える症状は、医学的に説明がつくものであるという判断をして「後遺障害14級」と認定しました。

なお、裁判を起こす場合、弁護士に依頼する必要があります。

弁護士に依頼するときには、いくらかかるのか、費用倒れにならないかが心配な方もいるでしょう。

任意保険会社に加入している場合、弁護士費用が一定額まで補償してもらえる「弁護士特約」が付帯されてる場合があります(通常:1回300万円)。

弁護士特約を利用して、裁判を依頼できないか、今一度、契約内容を「保険証券」で正確に把握してみましょう。

場合によっては、相手方の保険会社から「先行示談」を提案されることもあります。

どのように提案されるのか、千差万別ですが、たとえば「後遺障害認定以外の慰謝料等(傷害部分の慰謝料)を、先に精算してしまいましょう」という風に提案されるケースがあります。

事故発生から相当の時間が経過している場合、早めに示談金をもらいたい気持ちはわかりますが、ここは慎重に対応すべきところです。

なぜなら、先行示談をしたら、後からその示談内容を覆すことができないからです。

例えば、その後、裁判となったとしても、先行示談の内容については争うことはできません。

先行示談に同意する前に、弁護士に相談してみましょう。専門家の助言で、以外と簡単に結論を導くことができることがあります。

またむちうちで怪我した場合に、示談する際に、示談書の文言にも注意が必要です。

例えば「その余の請求は放棄する」や「ほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった文言を示談書に記載してしまう場合があります。

こんな場合も同様に、後ほど請求することができる事情が出てきても、請求することはできなくなるので注意が必要です。

今回は、SNSやYahoo!知恵袋などでよく話題になる、交通事故の後遺障害が認定されない、非該当だという方向けに示談金などについて解説致しました。

難しいむちうちの後遺障害認定は弁護士に依頼することが重要です。

交通事故に詳しい弁護士からは、以下のような観点から適切なアドバイスを受けることができます。

認定等級が上がれば、結果的に後遺障害慰謝料が増額することになります。

それだけでなく、弁護士が介入すれば、入通院慰謝料や休業損害なども弁護士基準で計算されるようになりますから、通常のむちうちの示談金の相場金額よりも全体的に増額されることになります。

また、現在は交通事故問題については、初回相談を無料としている弁護士事務所が多いです。

「今の認定結果は妥当なのか」「どうすれば認定等級が上がるのか」などを聞きに行くだけでも価値があります。

無料相談の時点で大まかな見積もりを出してくれる事務所もありますので、まずは一度、示談金に強い弁護士にご相談してみることをおすすめします。