交通事故に詳しい専門的な弁護士の検索一覧! | 交通事故弁護士相談Cafe

交通事故問題に強い評判・口コミが良い弁護士を掲載しています。交通事故の被害に遭い、保険会社の慰謝料提示額に納得がいか…[続きを読む]

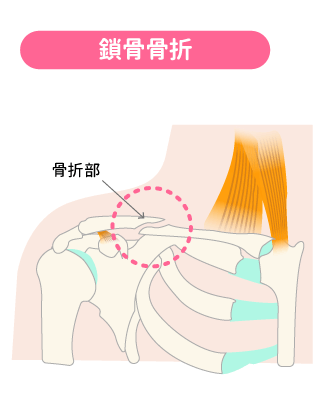

鎖骨は元々骨折しやすい部位ですが、交通事故でも、オートバイで肩から落下した場合や、自動車事故で肩を強打したときに起きることがあります。

この鎖骨骨折でも後遺障害が残ってしまうケースがあり、慰謝料や逸失利益について保険会社などと争いになることがあります。

そこで今回は、鎖骨骨折の治療法やしびれや肩こりなどの後遺症の種類、慰謝料や示談金などについて解説しつつ、偽関節、可動域制限、逸失利益が争点となる理由について説明します。

目次

鎖骨骨折とは、胸骨(胸の中心にある骨)と肩甲骨をつないでいる骨が骨折することです。

交通事故で鎖骨骨折すると、腫れて激しく痛みます。

場合によっては治療をしても、肩こりや肩のしびれ、痛みが残ったり、肩の動きに支障がでる場合があります。

また、治癒せずに、偽関節(ぎかんせつ)となってしまう場合もあります。

偽関節とは、通常数ヶ月から半年程度で骨がくっつき治癒するはずのところ、骨がくっつかずに、いつまでもブラブラと動いてしまう状態が続く場合です。

さらには、治癒しても、もとどおりの形とはならず、変形してしまうケースもあります。

このような症状が残ってしまった場合は、事故による後遺障害として、損害賠償の対象となります。その前提として、自賠責保険の損害保険料率算出機構によって、後遺障害等級の認定を受けることが必要です。

後遺障害とは、交通事故の後遺症のうち、症状固定後にその障害による労働能力の喪失があると自賠責保険の損害保険料率算出機構によって認定されたものを指します。

鎖骨骨折の後遺障害の種類には、次の3つがあります。

後遺障害等級は、その後遺障害の程度に応じて、1級から14級に分かれています。

それでは、3つの後遺障害について1つずつ説明しましょう。

鎖骨の形が変わってしまった変形障害は、第12級5号に該当する場合があります。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 12級5号 | 鎖骨に著しい変形を残すもの |

鎖骨骨折が治癒せず偽関節となってしまった場合や、治癒しても変形が残った場合が考えられます。

ここにいう「著しい変形」とは、裸体になったときに、変形や欠損が明らかにわかる程度のものに限定されます。

X線写真によって、はじめてその変形が発見しうる程度のものは該当しません(※)。

※「労災補償・障害認定必携第15版」237頁

機能障害は、鎖骨骨折が原因で肩の動きに問題が生じた場合を指します。

ここでは、肩関節の動きに障害が生じた場合の「上肢の機能障害」を解説します。上肢の三大関節(肩、肘、手首)のうち、肩関節の動きが制限されたり、動かなくなったりすることを指します。

上肢の機能障害は、その程度によって、次の各等級にわかれています。

| 等級 | 後遺障害の内容 | 鎖骨骨折における具体的な認定基準 |

|---|---|---|

| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 肩関節が、全く可動性を失った場合 |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 肩関節の可動域が健康な側の肩の2分の1以下となってしまったもの |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 肩関節の可動域が健康な側の肩の4分の3以下となってしまったもの(※1) |

機能障害は、このように関節の動きが制限されるいわゆる可動域制限の問題ですが、その原因が器質的な損傷であることが要求されています。

器質的な損傷とは、身体の組織そのものに損傷が生じていることです。たとえば、関節が変形してしまい動かないといった場合は機能障害に該当しますが、「痛くて動かせない」という場合は機能障害には該当しません。その場合は、神経障害に該当するか否かが検討されます(※2)。

※1 前出「障害認定必携第15版」248頁

※2「後遺障害等級認定と裁判実務・訴訟上の争点と実務の視点」弁護士高橋真人編著新日本法規発行」395頁

機能障害は、器質的損傷の存在と可動範囲がポイントです。

そのため、担当医に後遺障害診断書を作成してもらう段階で以下ををチェックする必要があります。

可動域測定は、一定のマニュアル(※)にしたがってなされる必要がありますが、全ての医師が自賠責保険のための測定方法に習熟しているわけではありません。

できればこの段階から、交通事故事件の経験豊富な弁護士にチェックしてもらえればベストと言えます。

※「関節の機能障害の評価方法および関節可動域の測定要領」

鎖骨骨折による痛みが残った場合は、末梢神経障害として、その程度に応じて次の各等級に該当します。

| 等級 | 後遺障害の内容 | 実務上の判断基準 |

|---|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 他覚的所見があり、症状を医学的に証明できるもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 症状が医学的に説明可能なもの |

12級の「他覚的所見」とは、医師がX線やMRIなどの画像や各種の神経学的検査から、医学的知識に基づき、症状の存在を確認できている場合を指します。

自賠責保険で12級の認定を受けるには、特に画像所見が必要です。

14級の「医学的に説明可能」なものとは、患者しか症状を認識できない(自覚症状)だけの場合であっても、治療経過から推測される症状に一貫性、連続性が認められる場合を指します。

一方で説明ができないとされる例は以下のようなケースと言えます。以下のような場合は、14級に認定されづらくなります。

医学的に説明ができないとされる例

・事故から長期間経ってからはじめて痛みが出た

・治療途中から新たな症状が発生した

・いったん治癒した後に治療を再開した

つまり、事故直後から医療機関の受診を開始し、定期的な通院を心がけ、途中で間をあけたりしないことが大切です。

鎖骨骨折で後遺障害が残った場合、示談金を計算する際に、まずその等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害慰謝料の目安となる金額は、次のとおりです。

| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(※1) | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

※任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。

上記で記載の通り、3つの基準がありますが、弁護士基準が一番金額が大きくなります。

弁護士基準による賠償額は、保険会社が示談交渉で提示する金額よりも高額ですので、慰謝料に限らず、損害賠償を請求する際は弁護士基準によって計算することが重要です。

※1 ※任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。

※2「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集発行)による。

示談金を計算する際に、もう一つ重要なのが後遺障害の逸失利益です。

後遺障害逸失利益は、後遺障害で労働能力が失われなければ将来働いて得られたはずの収入のことです。

後遺障害逸失利益は、次の計算式で求めることができます。

失われた労働能力の程度を表す労働能力喪失率は、政令通達によって、後遺障害等級に応じて基準化されています(※1)。

鎖骨骨折にかかわる後遺障害等級の労働能力喪失率は次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 8級 | 45% |

| 10級 | 27% |

| 12級 | 14% |

| 14級 | 5% |

「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」については、国土交通省のサイトでダウンロードできる一覧表で調べることができます(※2)。

※1 「自動車損害賠償保障法施行令」及び「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号・平成14年4月1日施行)」

※2 国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」

上記の計算式、労働能力喪失率、後遺障害慰謝料の弁護士基準から、10級の後遺障害の賠償額を次の事例で計算してみましょう。

事例

被害者の年齢:31歳

被害者の年収:450万円

後遺障害等級:10級(労働能力喪失率27%)

逸失利益=450万円×27%×16.547(ライプニッツ係数)=2010万4605円(A)

後遺障害慰謝料550万円(B)

(A)+(B)=2560万4605円

これが後遺障害の賠償額です。

もっとも、示談金はこれにとどまらず、治療費、入通院慰謝料、入通院交通費、休業損害なども請求できます。

ご自分の損害賠償額についてお知りになりたい場合は、以下の「慰謝料相場 シミュレーション」を是非ご活用ください。

鎖骨変形が労働能力喪失をもたらすかどうかに争いが生じます。

前出のとおり、鎖骨の変形は、裸体になったときに、変形や欠損が明らかにわかる程度に至っていれば、自賠責保険では12級5号に該当することが認められます。

しかし、これに対して、保険会社が、鎖骨が外形上変形していても「働く力に影響はないはず」であるとして、逸失利益の有無または内容を争ってくるケースが多いのです。

上記のケースにおいて裁判所の基本的な考え方は次のとおりです。

よって、保険会社と争う場合に、鎖骨変形による労働能力喪失が認められるためには、自賠責保険によって12級に認定されただけでは足りず、その被害者の仕事に与える具体的な影響を個別に主張、立証することが必要となります。

※1「労働能力喪失率の認定について」東京地裁民事27部片岡武裁判官講演録(前出「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2004年版」425頁)

※2「労働能力喪失の認定について」東京地裁民事27部瀬戸啓子裁判官講演録(前出「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2005年版下巻」96頁)

鎖骨が変形したこと、それ自体が労働能力喪失をもたらすと言える場合は「モデル」などのように、容姿それ自体が職業上重要なケースに限定されます。

そうでない場合は、鎖骨の変形それ自体が労働能力喪失率に影響するとは言えません。

実際に、鎖骨変形は労働能力喪失率に影響しないとした裁判例があります。

大阪地裁平成17年12月9日判決

被害者は、右腕の用を廃した5級6号の後遺障害が認められたうえ、鎖骨変形で12級5号にも該当するとされたので、通常の5級6号よりも、さらに大きく労働能力が喪失していると主張したところ、裁判所は、鎖骨変形は労働能力喪失率に影響を与えないとしました。

鎖骨変形によって、肩関節の動きに支障が生じている場合、その程度が12級6号に達している場合は「機能障害」となるので問題ありません。

しかし、運動障害がその程度に達していない場合であっても、スポーツ選手、職人など肉体労働的側面が強い職業では、労働能力喪失が認められる場合があります。

12級5号の鎖骨変形による労働能力喪失を認めた裁判例をご紹介します。

東京地裁平成13年10月26日判決

この裁判例からもわかるように、保険会社が鎖骨変形での労働能力喪失を争ってきた場合は、被害者の仕事上、どのような支障が生じているのかを丁寧に具体的に主張、立証してゆく作業が必要となります。

お分かりいただけましたように、鎖骨骨折で適切な後遺障害認定や逸失利益を認めさせることが難しいケースが想定されます。

特に、鎖骨変形では、逸失利益の労働能力喪失が問題となります。

事前に慰謝料や示談金について、交通事故を得意とする弁護士に相談し、アドバイスを受けることがお勧めです。