交通事故で通院日数が少ない場合(15日以上2ヶ月未満)の慰謝料相場を解説

この記事では、交通事故で通院日数が15日、1ヶ月、2ヶ月など短いケースでの慰謝料の相場や可能な限り増額させる方法をご…[続きを読む]

過失割合10対0の交通事故(人身事故)による骨折に対し、被害者はどの程度の損害賠償・慰謝料を受けることができるのでしょうか。

TwitterなどのSNSやYahoo!知恵袋などの掲示板でも、被害者が事故で肋骨や足の骨を折った場合、慰謝料をいくらもらったのか気になる人が多いようです。

同時に、以下の疑問点も多く見られます。

そこでこの記事では、過失割合10対0の交通事故の骨折による後遺障害が、慰謝料を含めた損害賠償額・示談金の相場にどのように影響するか、いくらもらえるのか、過去請求した人はいくらもらったのかを説明します(原則、過失割合は10対0とします)

なお、人身事故の骨折でも通院日数が少ないケースの場合は、下記ページも併せてご参照ください。

目次

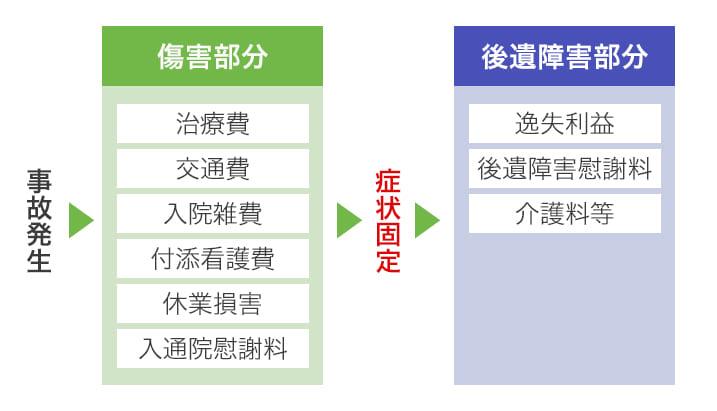

慰謝料の前に、まず請求できる項目の全体像を簡単にご確認ください。

人身事故で主に請求できる項目、つまり「示談金」の項目は、以下の図のとおりです。

項目は、多岐にわたりますが、まず以下の3つの項目に注意を払うことが重要です。

まずは骨折の入通院慰謝料の金額相場、いくらもらえるか、いくらもらったかについて、見てまいりましょう。

まず一番基本的な「自賠責保険」の基準、いわゆる「自賠責基準」の公式から、入通院慰謝料を算出してみましょう。

保険実務では次の公式で算定されます。

※ 2020年3月1日以前に発生した事故については、4,200円で計算

以下の事例でいくらもらえるか実際に計算をしてみましょう。

事例:骨折で1ヶ月間入院し、その後2ヶ月間通院、通院回数は週3回の場合

入院期間:30日

通院期間:60日

実通院日数:3回 ✕ 4週 ✕ 2ヶ月 = 24日

実治療日数 = 入院30日 + 実通院日数24日 = 54日

■実治療日数×2 = 54日 ×2 = 108日

■総治療期間 = 入院期間30日 + 通院期間60日 = 90日

90日 < 108日

■少ない方の日数である「90日」 ✕ 「4300円」 = 38万7000円

実際に、骨折の慰謝料相場の評価基準は、自賠責基準だけでは限定されません。

加害者側の任意保険会社と被害者が直接示談交渉する場合に任意保険会社が提示する「任意保険基準」があります。

これは、現在、各任意保険会社が独自に設定しており、なおかつ非公開とされています。

なお、過去の統一基準でいくらもらえるか考えてみると、任意保険基準の入通院慰謝料の相場は、上記と同様の通院期間の場合は約50万4000円程度となり、自賠責基準より高額になります。

ただし、これはかつての統一基準であり、実際の支払金額は個々の事例によって異なることを留意しておくべきです。

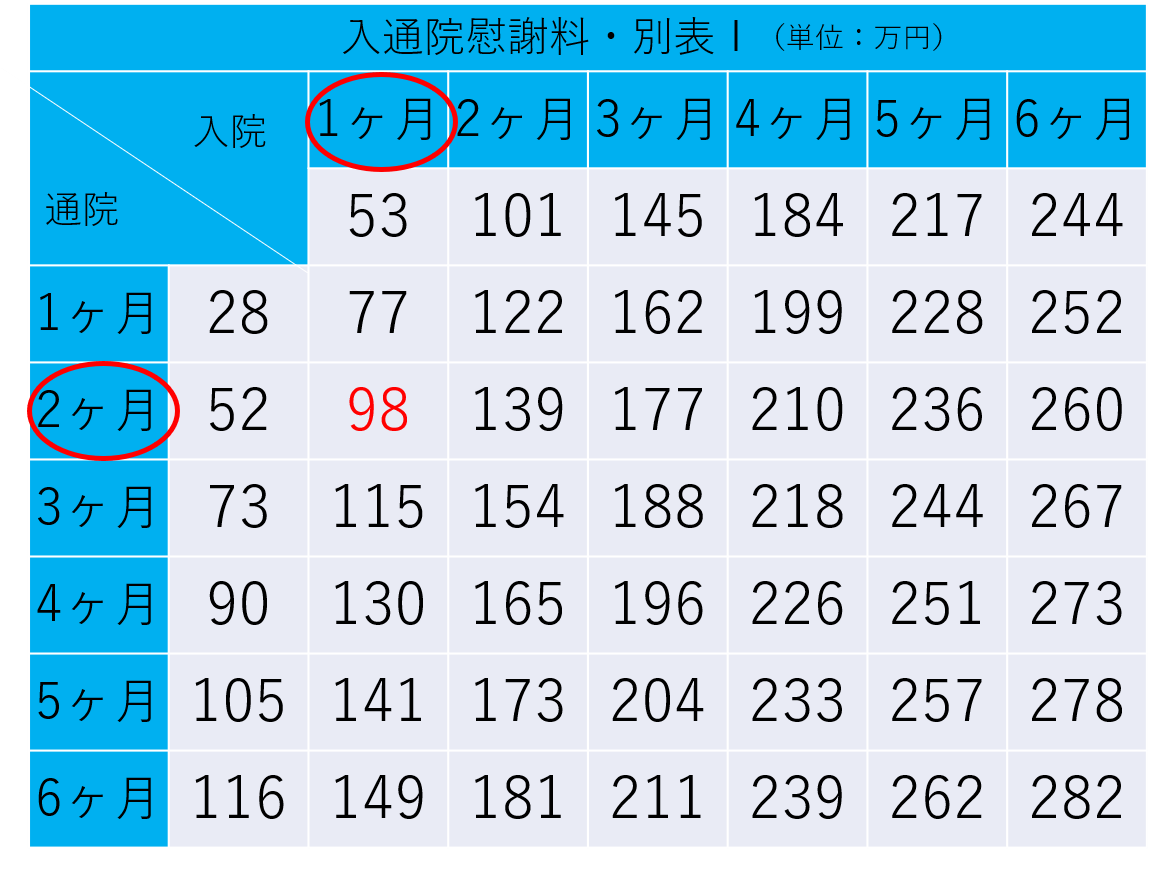

最後に、弁護士・裁判基準による入通院慰謝料相場を確認しておきましょう。

ここでは東京地方裁判所民事交通部の運用に基づき裁判実務のスタンダードとなっている「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の「入通院慰謝料・別表Ⅰ」をあげておきます。

別表Ⅰでは、横軸に入院期間、縦軸に通院期間が示されています。

先の例と同じ、1ヶ月入院し、2ヶ月通院した場合、縦軸の入院期間と横軸の通院期間に対応する数字「98万円」が慰謝料の金額となります。

但し、この金額は、あくまでも目安・相場であり、骨折の内容、治療の内容によっても増減することが前提です。

骨折で1ヶ月入院、2ヶ月通院(実通院日数24日)した場合の各基準における入通院慰謝料相場をまとめると、以下の通りです。

| 自賠責基準 | 38万7000円 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 50万4000円 |

| 弁護士・裁判基準 | 98万円 |

また、弁護士基準を活用した自動計算ツールは、次のページで実際に試してみることができます。

慰謝料表を使用するよりも手軽に計算できるため、ぜひご活用いただければと思います。

前述の通り、骨折の慰謝料を算定する場合、弁護士基準を用いることが推奨されます。

ただし、保険会社との交渉を個人で行う場合、弁護士基準を適用することは難しいでしょう。

保険会社は交渉のプロフェッショナルであるため、素人相手にすぐに譲歩することは考えにくいのです。

このため、最初に弁護士と相談し、ケースごとに弁護士費用を支払うことで得られるメリットを検証することが最も重要です。自身のケースで金額がプラスになるかどうかを確認することが重要です。

まずは全国規模展開している交通事故に強い弁護士に無料相談をしてみましょう。

またこれまで解説した通り、人身事故による傷害時に申請可能な「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」の金額は、通院期間に応じて変動することが明らかです。

したがって、治療を始める段階から、治療計画や慰謝料の計算を考慮に入れて治療を進めることが重要です。

例えば、途中で治療を中断することは避けるべきです。なぜなら、そのような行動には以下のようなデメリットが存在するからです。

また、だからといって、毎日通院をしても慰謝料が増えるというわけではありません。

以下のページで詳しく説明しますが、治療における重要なポイントを把握しておくことが必要です。

入通院慰謝料以外にも、重要な請求項目があります。いくらもらえるか、いくらもらったかを確認をしましょう。

後遺障害が残ってしまった苦痛を慰謝する「後遺障害慰謝料」と、後遺障害によって失われた将来の収入を補償する「後遺障害逸失利益」があります。

ただし、これらが認められるためには、後遺障害等級の認定を受けることが必要です。

人身事故による後遺障害が認定されれば、その等級に応じた後遺障害等慰謝料額が基準化されています。

骨折で獲得できる後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

| 等級 | 自賠責基準 (要介護以外) |

任意保険基準 | 弁護士基準 | 労働能力喪失率 |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 1,150万円 (1100万円) |

1300万円 | 2800万円 | 100% |

| 2級 | 998万円 (958万円) |

1120万円 | 2370万円 | 100% |

| 4級 | 737万円 712万円 |

800万円 | 1670万円 | 92% |

| 5級 | 618万円 (599万円) |

700万円 | 1400万円 | 79% |

| 6級 | 512万円 (498万円) |

600万円 | 1180万円 | 67% |

| 7級 | 419万円 (409万円) |

500万円 | 1000万円 | 56% |

| 8級 | 331万円 (324万円) |

400万円 | 830万円 | 45% |

| 9級 | 249万円 (245万円) |

300万円 | 690万円 | 35% |

| 10級 | 190万円 (187万円) |

200万円 | 550万円 | 27% |

| 12級 | 94万円 (93万円) |

100万円 | 290万円 | 14% |

| 13級 | 57万円 (57万円) |

60万円 | 180万円 | 9% |

| 14級 | 32万円 (32万円) |

40万円 | 110万円 | 5% |

※ 自賠責基準の()内の金額は、2020年3月31日以前に発生した事故について適用される金額です。

上記の表から明らかなように、まずはご自身の後遺障害の「等級」がいくらであるかを理解しないと、金額を計算することはできません。

自身がどの等級に該当するかを判断するためには、以下の記事を参照して確認してみてください。

逸失利益は、人身事故による後遺障害によって得られなくなった今後の収入です。

逸失利益の計算式を以下にあげておきます。

労働能力の喪失率は、後遺障害等級に応じて基準化されています。また「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」とは、国土交通省の下記サイトでダウンロードできます。

参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」

では、実際に以下の事例で、被害者の後遺障害逸失利益を計算してみましょう。

被害者

年齢:35歳

年収:400万円

後遺障害等級:10級

10級の労働能力喪失率:27%

被害者のライプニッツ係数:20.389※

年収400万円 ✕ 27% ✕ 20.389 = 2202万0120円

※ 2020年31日以前に発生した事故については、15.803で計算

上記の通り、逸失利益は慰謝料よりも額が大きくなることがありますので、交通事故に精通した弁護士と協力して示談交渉を進めることが重要と言えます。

骨折による後遺障害が常に逸失利益の賠償を可能とするわけではありません。

たとえば、機能障害や短縮障害のように、身体の運動の支障が明らかで、同程度の関節の可動域制限であっても、大工とデスクワーク中心のサラリーマンでは、仕事に与える影響は異なって当然です。

そのため裁判の実務では、単純に等級だけで労働能力喪失率を判断しません。

被害者の年齢、職業、後遺障害の部位、程度、当該被害者の職業に対する具体的な影響の程度など、諸般の事情を総合判断して、労働能力喪失率を判定しています。

最後に、同じ被害者で、後遺障害等級の有無で損害賠償額の相場がどのくらい違うのか比較してみましょう。

被害者

年齢:35歳

年収:400万円

症状:右肘関節が、左肘関節の2分の1しか動かなくなった

後遺障害等級認定なしの場合

入通院慰謝料 98万円

後遺障害等級10級が認定された場合

入通院慰謝料98万円 + 後遺障害慰謝料550万円 + 後遺障害逸失利益1700万円

=合計2348万円

このように、後遺障害等級認定の有無で、損害賠償額が大きく変わります。上記の解説では過失割合は10対0でしたが、9対1の場合はまた金額が変わってきます。

また、TwitterやYahoo!知恵袋でも、慰謝料をいくらもらったのか気になり自分で調べて保険会社に対応しようとする人もいますが、重要なのは、骨折被害を受けたり、後遺障害が残ったりした場合には、相手との示談交渉や後遺障害等級認定手続きを「弁護士に依頼」することです。

今、交通事故による骨折の治療中であったり、相手保険会社と示談交渉をしていて不満を持っていたりする場合には、まずは交通事故問題に強い弁護士を探して、相談してみることをお勧めします。

本サイトを利用して、交通事故に強い弁護士に依頼しましょう!