自賠責保険への請求で120万円を超えたらどうなるか?

自賠責保険から支払われる金額には、「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」それぞれについて限度…[続きを読む]

交通事故に巻き込まれた場合、加害者の自賠責保険から通院慰謝料や後遺障害慰謝料、治療費を請求することがあります。

その際に、以下のことが気になる方もいるでしょう。

そこで今回は、自賠責保険の通院慰謝料、後遺障害慰謝料などの損害賠償の計算方法、通院日額はいくらもらえるか、4300円なのか等、また弁護士基準の計算ツールなどについて徹底的に解説します。

※なお、自賠責保険の賠償基準は2019(令和元)年に改訂されました。例えば、休業損害の賠償額が従来は1日5,700円だったものが、1日6,100円となるなど賠償額が引き上げられています。この新基準は、2020(令和2)年4月1日以後の交通事故から適用されます。「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」平成13年金融庁・国土交通省告示第1号・令和2年4月1日施行

目次

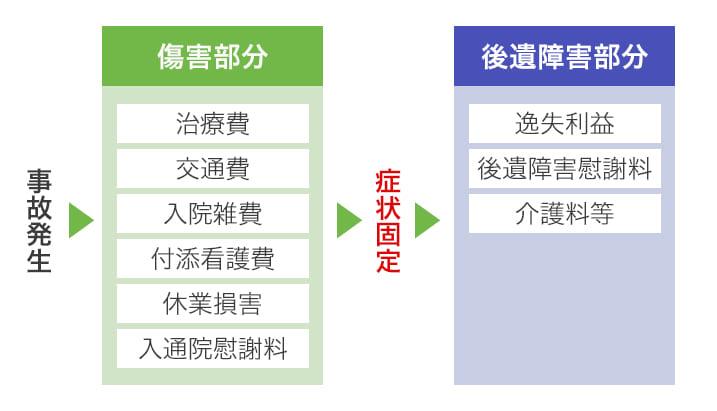

いくらもらえるのかの前にまず、自賠責保険の慰謝料などの損害賠償は、下記のように3つに大別されることを念頭に入れましょう。

「自賠責保険」では、損害の賠償として、入通院慰謝料など以下のすべての項目を合算し、最大で合計120万円までを限度として保険金を要求できます。

これらの請求可能な項目は、事故による傷害が治癒するか、または医師が症状が安定したと判断するまでに生じた損害を指します。

つまり、以下の画像の「左側」に示されている項目などが請求対象となります。

また、傷害に対する損害が120万円を超えた場合については、下記の記事で解説しています。併せてご参考ください。

「後遺障害に対する損害賠償」の請求も認められています。これは傷害に対する保険金の上限120万円とは別に支払われます。

後遺障害に対する保険金は、後遺障害として認められる等級に応じて、賠償額が自賠責基準の場合、いくらもらえるかというと、75万円から4,000万円の範囲で定められています。

この金額は、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などの合計の金額となります。

死亡による損害については、以下の費目について、合計でいくらもらえるかというと、被害者1人につき3,000万円を限度として保険金が支払われます。

【参考外部サイト】自動車総合安全情報~自動者の安全な交通を目指して~「自賠責保険について知ろう」|国土交通省

自賠責保険の通院慰謝料の日額(日割額)は、いくらもらえるのかと言うと、基本1日あたり4300円です。

以下自賠責基準での詳しい通院慰謝料の計算式は下記の通りです。

以下で、自賠責基準の計算を具体例を交えながら、簡単に解説して参ります。

※ 2020年3月1日以前に発生した事故については、日額4,200円で計算

例えば、追突事故でヘルニアを患い、3ヶ月間(12週間とします)、週3回通院したとすると、入通院慰謝料はいくらもらえるのしょうか?計算の手順は、下記の通りです。

1. 実治療日数×2を計算する

12週間 × 週3回 = 36日

36日×2=72日2.治療期間を計算する

3ヶ月 ×30日 = 90日3.1と2を比較する

72日<90日4. 先述した公式で計算する

72日 × 4,300円(日額) = 309,600円

上述の通り、入通院慰謝料の金額相場は、309,600円となります。

次に交通事故で骨折してしまい「入院した場合」を考えてみましょう。

3ヶ月入院し、3ヶ月間(12週間とします)で週4回通院した場合を考えてみます。

1. 実治療日数×2を計算する

入院3ヶ月 × 30日 +12週 × 週4回 = 138日

138日 ×2 = 276日2. 治療期間を計算する

入院3ヶ月 × 30日 + 通院3ヶ月 × 30日 = 180日3.1と2を比較する

180日 < 276日4. 先述した公式で計算する

180日×4,300円(日額)=774,000円

実治療日数×2が276日、治療期間が180日ですから、180日に4,300円を乗じて、結果的にいくらもらえるかと言うと、774,000円となります。

このように、入通院日数が慰謝料額の決定に大きく影響することが分かります。

以下は、自賠責保険における各等級における後遺障害慰謝料と後遺障害に対する損害に支払われる限度額です。こちらは日額で計算するわけではなく、等級である程度金額として相場が決まっています。

介護を要する後遺障害

| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 限度額 |

|---|---|---|

| 1級 |

・1,650万円 ・初期費用等として500万円加算 |

4,000万円 |

| 2級 |

・1,203万円 ・初期費用等として205万円加算 |

3,000万円 |

要介護以外の後遺障害

| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料額 | 限度額 |

|---|---|---|

| 1級 | 1,150万円 (被扶養者がいるときは1,350万円) |

3,000万円 |

| 2級 | 998万円 (被扶養者がいるときは1,168万円) |

2,590万円 |

| 3級 | 861万円 (被扶養者がいるときは1,005万円) |

2,219万円 |

| 4級 | 737万円 | 1,889万円 |

| 5級 | 618万円 | 1,574万円 |

| 6級 | 512万円 | 1,296万円 |

| 7級 | 419万円 | 1,051万円 |

| 8級 | 331万円 | 819万円 |

| 9級 | 249万円 | 616万円 |

| 10級 | 190万円 | 461万円 |

| 11級 | 136万円 | 331万円 |

| 12級 | 94万円 | 224万円 |

| 13級 | 57万円 | 139万円 |

| 14級 | 32万円 | 75万円 |

なお、後遺障害の等級について知りたい方は、下記ページから該当の等級についての記事をご参照ください。

例えば、ヘルニアやむちうちを患った被害者が、後遺障害等級「14級」に認定されると、後遺障害慰謝料額は上表のとおり32万円です。

後遺障害14級の場合は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益などとの合計で、後遺障害14級の支払限度額である75万円まで請求することができます。

自賠責保険の死亡慰謝料については、被害者本人に対する慰謝料として400万円が支払われます。

遺族に対する慰謝料については、慰謝料を請求できる被害者の父母、配偶者、子の人数によって異なります。本人に対する慰謝料以外に、請求権を持つ人数によって以下の額が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

| 請求権者 | 死亡慰謝料の額 |

|---|---|

| 1人 | 550万円 |

| 2人 | 650万円 |

| 3人以上 | 750万円 |

| 被害者に被扶養者がいる場合 | +200万円 |

交通事故の慰謝料基準は3つの基準があり、自賠責基準や任意保険基準より弁護士基準で計算したほうが、より「高額な慰謝料が算出」されます。

上記では「自賠責基準」を利用して計算しましたが、慰謝料の相場を「弁護士基準」で自動で計算したい方は、当サイトの慰謝料相場自動計算ツールをご利用ください。

通院期間、治療期間や後遺障害等級を入れるだけで、自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができるツールとなります。

自賠責保険に被害者が直接損害賠償の請求をする場合は「被害者請求」を行います。

しかし通常は、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険の負担部分もまとめて被害者に支払い、後で、自賠責保険に対して、その限度額部分を求償する「一括払い」という取扱いがなされます。

そのため、特に理由がなければ被害者自身が自賠責保険に直接請求する必要はありません。

被害者請求のメリットなどは下記記事が詳しいので併せてご参考ください。

相手が自賠責保険にしか加入しておらず、自賠責保険の補償上限額を超えてしまって困る場合があります。

そして、相手が任意保険に加入していない場合は「加害者と直接示談交渉」をする必要が出てきます。

また、示談後、示談書に従った請求をすることになりますが、この際にもしも加害者が示談金を支払わない場合があり、示談金はいつもらえるのかと悩んでしまう方も多いです。

その際には、示談書を証拠として「訴訟を提起」し、判決を得なければ、相手の財産を差し押さえるなどの強制執行を行うことはできません。

示談を行うときには「強制執行認諾文言付きの公正証書」としておけば、万一、支払いが滞ってしまっても裁判手続きを経ずに強制執行が可能ですので、示談書を作成する際に、その点を覚えておきましょう。

必要かつ妥当と認められる範囲で、治療費の実費の請求が可能です。

では、交通事故でヘルニアなどを患い「整骨院」や「鍼灸院」などに通ったときの施術費用は、必要かつ妥当なのでしょうか?

整骨院や鍼灸院などは、医療機関ではないため医師の指示などがない限り、施術費用が治療費として認められることはないのが通常ですので通院する際には必ず医師の指示を正しく守ってください。

交通事故の怪我のため、通院するために使用した公共交通機関や自家用車のガソリン代などについて、必要かつ妥当な実費の請求をすることができます。

この時「タクシー代」についても、バスや鉄道がない地方や、脚を怪我している場合など、利用が必要かつ妥当であれば、請求することができます。

休業損害とは、事故で傷害を負ったため、仕事ができず、減収となったことに対する補償です。1日6,100円を原則とし、それを超えること明らかな場合は、1日1万9,000円を限度して支払われます。

「家事労働」には経済的な価値があると評価されているので「主婦であっても休業損害の請求」が可能です。主婦の方は忘れずに請求しましょう。

原則、自賠責保険の慰謝料については、被害者請求の必要書類の提出が完了した日から「30日以内」に保険金を支払うとされてはいます。

詳しくは、下記ページに譲りますが、期間が延長されるケースもあるにはあることを念頭においておきましょう。

ここまで、自賠責保険の慰謝料を含む損害賠償金の計算方法や最大120万円の内訳、自賠責基準の補償額、通院日額は4300円なのか、お金はいつもらえるのか、また支払いまでの期間等について解説してきました。

自賠責保険への被害者請求は、揃えなけれならない書類も多く、手続きも難しため、弁護士の助けを借りることがカギとなります。

適正な賠償を得るため、また、治療に専念するためにも、交通事故に精通している弁護士にご相談いただくことをおすすめします。